宇陀市榛原の栗谷(くりだに)を訪れるのは初めてだ。

ここ栗谷に涅槃会をしていると聞いたのは平成27年の2月11日に取材で訪れた栗谷からすぐ近くになる石田に住むMさんら講員と、県教委時代から存じているUさんの教えである。

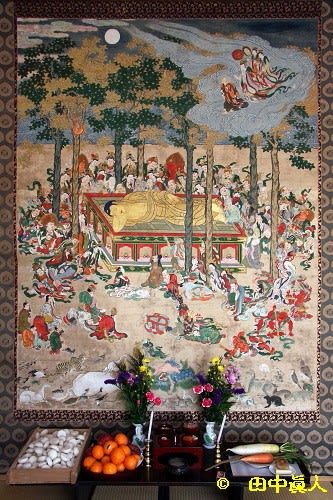

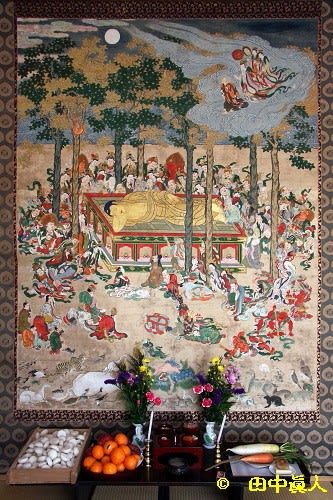

話によれば、隣村の栗谷・大念寺に伝わる涅槃図があるという。

寛政八年(1797)作の涅槃図は平成17年に修復されたものの榛原町指定から宇陀市の有形文化財に指定に移ったようだ。

石田に残る涅槃図は宝暦九年(1759)に修復されているものの、栗谷より39年以上も前の作品。

修復記銘の年代が宝暦であれば製作した時代ももっと古いことになるが、指定はされていない。

その日に聞いた栗谷・大念寺の涅槃会は石田と同じ日程の2月11日。

時間帯はすでに終わっているらしく村の代表にお会いできなかった。

翌年の平成28年は病み上がりもあるが、心不全の関係から主治医から車の運転は許されなかった。

次の年の平成29年は通院日と重なりお預け状態。

この日になってようやく栗谷に行けるようになった。

栗谷につく前に見ておきたい石田の涅槃会。

公民館におられたMさんに尋ねた石田の涅槃会は、昨年の平成29年を最後に村行事としては幕を閉じたという。

村行事は中断することになったが、元々の3軒で営む涅槃講だけが当番家に集まった昨日に済ませたと、という。

涅槃講の営みにアマチャと呼ぶ花まつりをしているが、まさかの中断に愕然としたものだ。

前置きはここまで。

さて、栗谷大念寺の涅槃会である。

カーナビゲーションにセットした榛原栗谷。

番地は不明であるため主たる地にたどり着く。

ここはどこであるのかさっぱりわからぬ迷い道。

集落道を外した地に駐車していた数台の車。

数台の軽トラがあるからそこに違いない。

向かった先にお堂が建っていた。

駐車場といっても野地であった。

停めた広地に多数の桜木が植樹されていた。

春ともなれば、村の人たちが集まって花見をされそうな雰囲気のある広地である。

本堂におられた区長さんに取材主旨を伝えて許諾してくださった大念寺涅槃会。

峯奉(みねほ)、中(なか)、三角(みすみ)の3垣内からなる栗谷集落は43戸。

峯奉にはかつて薬師さんと呼んでいた寺があった。

その寺に安置していた本尊。

元は峯奉の不動寺の仏像だったようだ。

大念寺は今より下になる三角にあったそうだが古くなり壊れそうになっていた。

国営パイロット事業のおかげもあって、平成7年より始まった建て替えを経て翌年の8年9月に落慶法要を迎えた大念寺である。

大念寺の檀家は日蓮宗。

昔から真ん中に安置していたから、現在もなお中央に配した。

また、パイロット事業のあおりを受けて仏像をお宮さんの押し入れに納めていたら、後に村の人が怪我をした、という話もある。

涅槃会は前日からの作業がある。

3垣内43戸を、8軒ずつの5組にわけた廻り当番組がその年の行事を担う。

5年に一度の廻りであるが、組によっては仕掛かりに差異がみられた。

この年の御供は前日に多く搗いた餅である。

9枚のコウジブタに盛った白餅。

実は、御供は昨年まで団子だった、という。

今年から白餅に換えたが、団子。

団子であるなら米を挽いて作る米粉。

水か湯で練って作る団子である。

隣村の石田は団子だった。

平成29年に立ち寄った際に拝見した御供下げの餅は団子だった。

その団子を石田の人たちはネハンダンゴと呼んでいた。

ここ栗谷も同様のネハンダンゴであったのが、白餅に移った。

しかも、餅つきをしていたわけでなく、餅屋に作ってもらったコモチになった。

団子作りは作業が面倒。

餅つきもやめて餅屋の餅に移った。

そのこともあって今年は団子で作っていたヒトガタ(人形)や唯我独尊姿のお釈迦さん、その年の十二支を象って作る団子は中断した。

この年にあたった廻り当番の意向であるとトーヤのIさん、他当番組員が話す。

ネハンダンゴはともかく、特別にこしらえた感のあるヒトガタに十二支の形が気になる。

気になっても、実物を見ることはもうできない。

村にとっても、民俗にとっても貴重なあり方が、ここ栗谷からまた一つ消えた。

その形はどのようなものだったのだろうか。

実は動画で見ることができる。

今ではもう見ることのできない貴重な形つくりのネハンダンゴ映像は、宇陀チャンの愛称で呼ばれているメディアネット宇陀が平成25年2月に取材し、編集を経てネット公開している。

前日にモチゴメで作るネハンダンゴは棒状にしてから細棒で切断し、手で丸めるダンゴ。

大多数が丸い形のネハンダンゴであるが、数個が、ヒトガタであり、十二支ダンゴである。

平成25年の十二支は“巳”年。

流れる映像にとぐろ巻きの巳さんや絡みつきにぐるぐる巻いた形もあれば、まさにヒトガタに見えるコミック的要素のある形に仏像を模したような形もある。

訪れた今年は見ることのできない貴重な映像をディアネット宇陀が残してくれた。

ありがたいことである。

奈良県内のさまざまな行事を取材してきたが、このような形態は初見である。

とても珍しいネハンダンゴ。

区長さん他、役員の方々にお伝えした願い。

できることなら復活されんと、期待を込めて待つしかない。

本堂正面に設えた壇に数々の座像、立像などの仏像を並べ、安置している。

中央に配した座像は日蓮宗のご本尊であろう。

彩色の違いもあるが、頭に紅白仕立ての綿帽子を被った日蓮聖人のお姿である。

その下に御供のコモチ。

コウジブタに盛ったコモチがいっぱいある。

本日は涅槃会。

有形文化財にしてされている涅槃図は、そこへ掲げるのではなく、右隣の壁面に、である。

天井、ぎりいっぱいの位置か下げた涅槃図。

榛原大念寺護持会が所有する涅槃図の大きさに圧倒される。

下に御供台を設えて花を立てる。

御供は餅に蜜柑の山。

神饌ものと中央に配した大御膳。

ローソクを灯して線香をくゆらす。

次々にやってくる村の人たち。

めいめいが手を合わせて席に就く。

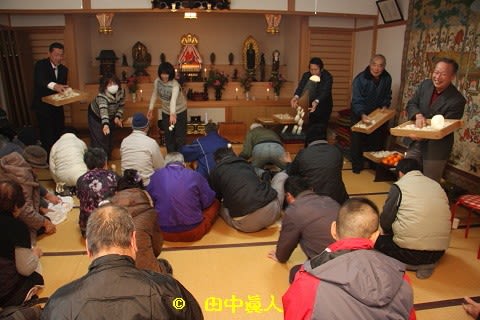

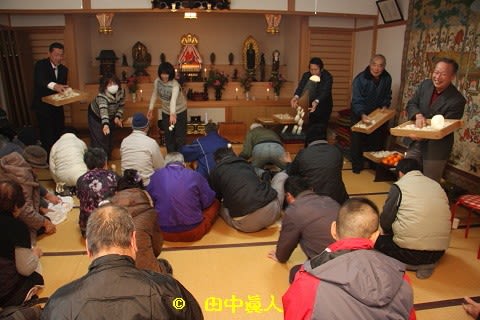

当番の人たちも席について始まった涅槃会。

涅槃会や栗谷の涅槃図ついての説明は区長。

それから始まる涅槃会の読経は般若心経。

組当番の人が導師を務める心経は、木魚や拍子木で調子をとることもなく詠みあげる。

導師が発声する調子に合わせてプリントした般若心経を詠みあげる村の人たち。

この年は34人も集まり、ぎっしり埋まった本堂に響き渡った。

1巻の心経を終えたらゴクマキ。

餅の個数は半端じゃないほどにある。

大量に撒かれる餅に広がった歓喜の声。

老若男女、それぞれがありがたい御供を授かったら、解散。

手に入れた餅は袋などにごっそり。

笑顔で戻っていく。

会式を終えてから、じっくり拝見していた当番の女性たち。

一人、一人の表情の違う僧侶や動物、昆虫など、熱心に見ていた。

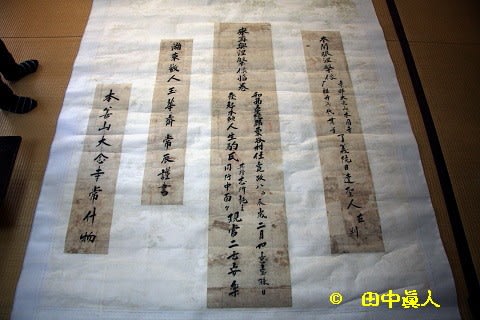

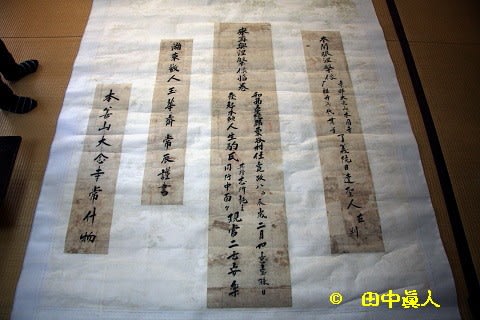

その涅槃図の裏面の墨書文字の記銘文がある。

「奉 開眼涅槃像 京都大光山本圀寺 祖卄六代貫首 了義院日達聖人在(渕)」、「来再興涅槃像副巻 和刕宇陀郡栗谷村住 寛政八丙辰歳 如意宝珠日 発起本願人生駒氏 其外志所施主 同行中面々 現當二世安楽」、「湖東敞人玉挐齊常辰謹書」、「本善山大念寺常什物」とある。

宇陀市・指定文化財リストによれば「本圀寺(ほんこくじ)26代貫主の日達によって開眼供養されたことがわかる。日達は、延享四年(1747)に没しているから、製作年代の下限がわかり、本図を江戸時代中期、18世紀前半の作と見ることは画風からも矛盾しない」とある。

若い当番女性。

ニノ膳とも呼んでいた大御膳の盛り付けも見ていた。

次に廻ってくる当番は5年後。

参考にしてきたい解散後の本堂で落ち着いてみることができる。

特に御膳は年長者の婦人が煮炊きした五品の調理御膳。

中央の椀に盛ったお豆さんは黒豆。

美味しそうに炊けた赤飯の椀。

右下は人参、子芋、椎茸、蒟蒻の煮しめ。

左下の椀は、蒟蒻や青菜に人参を混ぜて作った白和え。

その上の椀は汁椀。豆腐汁のおつゆです、と、担当した高齢の婦人が説明してくださったが、味付けはたぶんに家の味だろう。

もう一つの膳は神饌もの。

大根、人参、牛蒡、干し椎茸に高野豆腐を盛っていた。

(H30. 2.11 EOS40D撮影)

ここ栗谷に涅槃会をしていると聞いたのは平成27年の2月11日に取材で訪れた栗谷からすぐ近くになる石田に住むMさんら講員と、県教委時代から存じているUさんの教えである。

話によれば、隣村の栗谷・大念寺に伝わる涅槃図があるという。

寛政八年(1797)作の涅槃図は平成17年に修復されたものの榛原町指定から宇陀市の有形文化財に指定に移ったようだ。

石田に残る涅槃図は宝暦九年(1759)に修復されているものの、栗谷より39年以上も前の作品。

修復記銘の年代が宝暦であれば製作した時代ももっと古いことになるが、指定はされていない。

その日に聞いた栗谷・大念寺の涅槃会は石田と同じ日程の2月11日。

時間帯はすでに終わっているらしく村の代表にお会いできなかった。

翌年の平成28年は病み上がりもあるが、心不全の関係から主治医から車の運転は許されなかった。

次の年の平成29年は通院日と重なりお預け状態。

この日になってようやく栗谷に行けるようになった。

栗谷につく前に見ておきたい石田の涅槃会。

公民館におられたMさんに尋ねた石田の涅槃会は、昨年の平成29年を最後に村行事としては幕を閉じたという。

村行事は中断することになったが、元々の3軒で営む涅槃講だけが当番家に集まった昨日に済ませたと、という。

涅槃講の営みにアマチャと呼ぶ花まつりをしているが、まさかの中断に愕然としたものだ。

前置きはここまで。

さて、栗谷大念寺の涅槃会である。

カーナビゲーションにセットした榛原栗谷。

番地は不明であるため主たる地にたどり着く。

ここはどこであるのかさっぱりわからぬ迷い道。

集落道を外した地に駐車していた数台の車。

数台の軽トラがあるからそこに違いない。

向かった先にお堂が建っていた。

駐車場といっても野地であった。

停めた広地に多数の桜木が植樹されていた。

春ともなれば、村の人たちが集まって花見をされそうな雰囲気のある広地である。

本堂におられた区長さんに取材主旨を伝えて許諾してくださった大念寺涅槃会。

峯奉(みねほ)、中(なか)、三角(みすみ)の3垣内からなる栗谷集落は43戸。

峯奉にはかつて薬師さんと呼んでいた寺があった。

その寺に安置していた本尊。

元は峯奉の不動寺の仏像だったようだ。

大念寺は今より下になる三角にあったそうだが古くなり壊れそうになっていた。

国営パイロット事業のおかげもあって、平成7年より始まった建て替えを経て翌年の8年9月に落慶法要を迎えた大念寺である。

大念寺の檀家は日蓮宗。

昔から真ん中に安置していたから、現在もなお中央に配した。

また、パイロット事業のあおりを受けて仏像をお宮さんの押し入れに納めていたら、後に村の人が怪我をした、という話もある。

涅槃会は前日からの作業がある。

3垣内43戸を、8軒ずつの5組にわけた廻り当番組がその年の行事を担う。

5年に一度の廻りであるが、組によっては仕掛かりに差異がみられた。

この年の御供は前日に多く搗いた餅である。

9枚のコウジブタに盛った白餅。

実は、御供は昨年まで団子だった、という。

今年から白餅に換えたが、団子。

団子であるなら米を挽いて作る米粉。

水か湯で練って作る団子である。

隣村の石田は団子だった。

平成29年に立ち寄った際に拝見した御供下げの餅は団子だった。

その団子を石田の人たちはネハンダンゴと呼んでいた。

ここ栗谷も同様のネハンダンゴであったのが、白餅に移った。

しかも、餅つきをしていたわけでなく、餅屋に作ってもらったコモチになった。

団子作りは作業が面倒。

餅つきもやめて餅屋の餅に移った。

そのこともあって今年は団子で作っていたヒトガタ(人形)や唯我独尊姿のお釈迦さん、その年の十二支を象って作る団子は中断した。

この年にあたった廻り当番の意向であるとトーヤのIさん、他当番組員が話す。

ネハンダンゴはともかく、特別にこしらえた感のあるヒトガタに十二支の形が気になる。

気になっても、実物を見ることはもうできない。

村にとっても、民俗にとっても貴重なあり方が、ここ栗谷からまた一つ消えた。

その形はどのようなものだったのだろうか。

実は動画で見ることができる。

今ではもう見ることのできない貴重な形つくりのネハンダンゴ映像は、宇陀チャンの愛称で呼ばれているメディアネット宇陀が平成25年2月に取材し、編集を経てネット公開している。

前日にモチゴメで作るネハンダンゴは棒状にしてから細棒で切断し、手で丸めるダンゴ。

大多数が丸い形のネハンダンゴであるが、数個が、ヒトガタであり、十二支ダンゴである。

平成25年の十二支は“巳”年。

流れる映像にとぐろ巻きの巳さんや絡みつきにぐるぐる巻いた形もあれば、まさにヒトガタに見えるコミック的要素のある形に仏像を模したような形もある。

訪れた今年は見ることのできない貴重な映像をディアネット宇陀が残してくれた。

ありがたいことである。

奈良県内のさまざまな行事を取材してきたが、このような形態は初見である。

とても珍しいネハンダンゴ。

区長さん他、役員の方々にお伝えした願い。

できることなら復活されんと、期待を込めて待つしかない。

本堂正面に設えた壇に数々の座像、立像などの仏像を並べ、安置している。

中央に配した座像は日蓮宗のご本尊であろう。

彩色の違いもあるが、頭に紅白仕立ての綿帽子を被った日蓮聖人のお姿である。

その下に御供のコモチ。

コウジブタに盛ったコモチがいっぱいある。

本日は涅槃会。

有形文化財にしてされている涅槃図は、そこへ掲げるのではなく、右隣の壁面に、である。

天井、ぎりいっぱいの位置か下げた涅槃図。

榛原大念寺護持会が所有する涅槃図の大きさに圧倒される。

下に御供台を設えて花を立てる。

御供は餅に蜜柑の山。

神饌ものと中央に配した大御膳。

ローソクを灯して線香をくゆらす。

次々にやってくる村の人たち。

めいめいが手を合わせて席に就く。

当番の人たちも席について始まった涅槃会。

涅槃会や栗谷の涅槃図ついての説明は区長。

それから始まる涅槃会の読経は般若心経。

組当番の人が導師を務める心経は、木魚や拍子木で調子をとることもなく詠みあげる。

導師が発声する調子に合わせてプリントした般若心経を詠みあげる村の人たち。

この年は34人も集まり、ぎっしり埋まった本堂に響き渡った。

1巻の心経を終えたらゴクマキ。

餅の個数は半端じゃないほどにある。

大量に撒かれる餅に広がった歓喜の声。

老若男女、それぞれがありがたい御供を授かったら、解散。

手に入れた餅は袋などにごっそり。

笑顔で戻っていく。

会式を終えてから、じっくり拝見していた当番の女性たち。

一人、一人の表情の違う僧侶や動物、昆虫など、熱心に見ていた。

その涅槃図の裏面の墨書文字の記銘文がある。

「奉 開眼涅槃像 京都大光山本圀寺 祖卄六代貫首 了義院日達聖人在(渕)」、「来再興涅槃像副巻 和刕宇陀郡栗谷村住 寛政八丙辰歳 如意宝珠日 発起本願人生駒氏 其外志所施主 同行中面々 現當二世安楽」、「湖東敞人玉挐齊常辰謹書」、「本善山大念寺常什物」とある。

宇陀市・指定文化財リストによれば「本圀寺(ほんこくじ)26代貫主の日達によって開眼供養されたことがわかる。日達は、延享四年(1747)に没しているから、製作年代の下限がわかり、本図を江戸時代中期、18世紀前半の作と見ることは画風からも矛盾しない」とある。

若い当番女性。

ニノ膳とも呼んでいた大御膳の盛り付けも見ていた。

次に廻ってくる当番は5年後。

参考にしてきたい解散後の本堂で落ち着いてみることができる。

特に御膳は年長者の婦人が煮炊きした五品の調理御膳。

中央の椀に盛ったお豆さんは黒豆。

美味しそうに炊けた赤飯の椀。

右下は人参、子芋、椎茸、蒟蒻の煮しめ。

左下の椀は、蒟蒻や青菜に人参を混ぜて作った白和え。

その上の椀は汁椀。豆腐汁のおつゆです、と、担当した高齢の婦人が説明してくださったが、味付けはたぶんに家の味だろう。

もう一つの膳は神饌もの。

大根、人参、牛蒡、干し椎茸に高野豆腐を盛っていた。

(H30. 2.11 EOS40D撮影)