奈良市四条大路の地蔵講の数珠繰り地蔵盆を拝見する直前に見ておきたかった尼辻中町。

平成2年に計画された大宮通り(※国道308号線)の拡幅工事。

本格化した工事計画によって、阿弥陀堂移設問題が起こった。

平成9年、奈良県からの要請により、地蔵講が協議した結論は、東側への移転である。

この機に、阿弥陀堂の再建修復および縁起板が製作された寛政九年(1797)以来(※実際は昭和29年にも再建修復があった)の新築が決まり、平成11年8月に上棟を経て10月にお堂の開眼落慶式が営まれた。

そのとき、新しく“福地地蔵菩薩立像”を安置、供養することになった。

伏見岡を称する小高い丘地(※三角地)に旧跡阿弥陀堂、地蔵堂を建之し、東大寺大仏建立にまつわる“伏見翁”所縁の霊地だ、という地蔵講の人たち。

当地の歴史文化を綴った興福院(※こんぶいん)町地蔵講が編纂した小冊子『伏見之崗と興福院』を、読んでくださればありがたいと手渡された。

24頁からなる『伏見之崗と興福院』に書かれている東大寺大仏像誓願守護に文殊菩薩が化身された伏見翁。

天竺五台山より影向した霊地について、長文つらつら、詳しく記載されているが、ここでは省略させていただく。

地番「尼辻中町3」から東を眺めたら、拡幅した下り路の大宮通りがよくわかる崗である。

お堂の扉は締まっているが、今の間なら拝観してもらっても構いませんから、と伝えられ、手を合わせた行基菩薩縁りの阿弥陀如来石仏像。

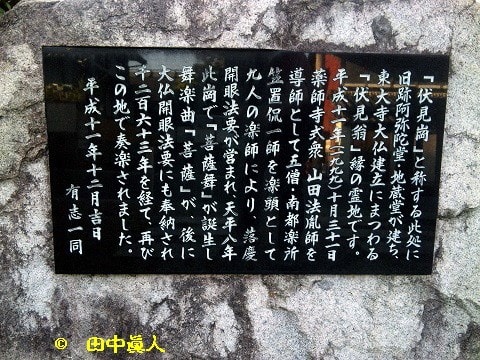

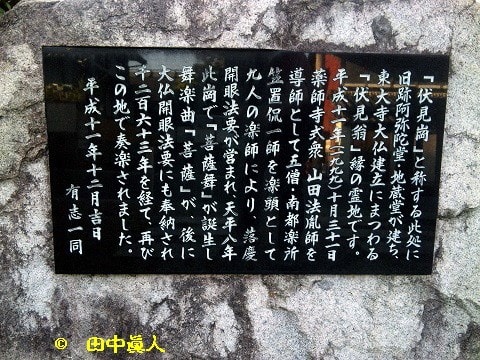

堂建之、地蔵菩薩開眼した記念に製作し、有志が顕彰した真新しい碑に「伏見崗と称する此処に、旧阿弥陀堂・地蔵堂が建ち、東大寺大仏建立にまつわる伏見翁縁の霊地です。平成11年10月31日、薬師寺式衆、山田法胤師を導師として、五僧・南都学所笠置侃一師を楽頭として九人の楽師により、落慶開眼法要が営まれ、天平八年此の崗で、“菩薩舞”が誕生し、舞楽曲“菩薩”が、後に大仏開眼法要され、千二百六十三年を経て、再びこの地で奉楽されました」と、ある。

ちなみに、当地は明治21年に奈良県都跡(とみ)村。

その後、生駒郡都跡村大字尼辻西方に。

昭和15年11月、奈良県生駒郡都跡村より奈良市の編入したときに尼ケ辻町に。

その後の、昭和57年に尼辻北・中・南・西町に分かれたものの、尼辻西町・興福院の両自治会名に、由緒ある旧地名興福院(※こんぶいん)を遺した。

平城京のころの、かつては右京三条西二坊ならびに右京四条西二坊、と呼ばれていたそうだ。

その後の、宝亀元年(770)光仁天皇のとき、藤原氏建立の興福院と呼ばれる尼院が。

また、興福院村も存在していたらしい。

以後、室生期は、興福寺門領なったが、天文十二年(1543)集会評定書に「興福院領の内・・・」と記され、江戸期の元禄郷帳に、「添下群興福院村」が。また、元和元年(1615)からの慶長、寛文、天保郷帳などにも「興福院村」の名が記されてきた。

地名の由来である興福院の今は奈良市法蓮町に移転しているが、旧地遺跡があるそうだ。

興福院本堂跡地の墓地、井戸を探し求めたブロガーさんの記事を拝見したが、正確な位置は、地元民に尋ねた方がいいだろう。

さて、肝心かなめの尼辻中町・興福院地蔵講の地蔵盆については、小冊子『伏見之崗と興福院』に書いてある。

毎年の7月23日は、午後3時より地蔵盆を始める。

内外の人たちが参拝されるのは午後3時ころより。

そして午後5時からは、四条大路・地蔵講の数珠繰り地蔵盆と同様に、大和郡山市稗田町・融通念仏宗常楽寺住職による法要、数珠繰りが行われる。

住職と久々の出会いに興福院の略歴を知った本日。

ご縁をいただいただけに、早いうちに再訪し、地蔵盆を拝見したいものだ。

(H30. 7.23 SB932SH撮影)

平成2年に計画された大宮通り(※国道308号線)の拡幅工事。

本格化した工事計画によって、阿弥陀堂移設問題が起こった。

平成9年、奈良県からの要請により、地蔵講が協議した結論は、東側への移転である。

この機に、阿弥陀堂の再建修復および縁起板が製作された寛政九年(1797)以来(※実際は昭和29年にも再建修復があった)の新築が決まり、平成11年8月に上棟を経て10月にお堂の開眼落慶式が営まれた。

そのとき、新しく“福地地蔵菩薩立像”を安置、供養することになった。

伏見岡を称する小高い丘地(※三角地)に旧跡阿弥陀堂、地蔵堂を建之し、東大寺大仏建立にまつわる“伏見翁”所縁の霊地だ、という地蔵講の人たち。

当地の歴史文化を綴った興福院(※こんぶいん)町地蔵講が編纂した小冊子『伏見之崗と興福院』を、読んでくださればありがたいと手渡された。

24頁からなる『伏見之崗と興福院』に書かれている東大寺大仏像誓願守護に文殊菩薩が化身された伏見翁。

天竺五台山より影向した霊地について、長文つらつら、詳しく記載されているが、ここでは省略させていただく。

地番「尼辻中町3」から東を眺めたら、拡幅した下り路の大宮通りがよくわかる崗である。

お堂の扉は締まっているが、今の間なら拝観してもらっても構いませんから、と伝えられ、手を合わせた行基菩薩縁りの阿弥陀如来石仏像。

堂建之、地蔵菩薩開眼した記念に製作し、有志が顕彰した真新しい碑に「伏見崗と称する此処に、旧阿弥陀堂・地蔵堂が建ち、東大寺大仏建立にまつわる伏見翁縁の霊地です。平成11年10月31日、薬師寺式衆、山田法胤師を導師として、五僧・南都学所笠置侃一師を楽頭として九人の楽師により、落慶開眼法要が営まれ、天平八年此の崗で、“菩薩舞”が誕生し、舞楽曲“菩薩”が、後に大仏開眼法要され、千二百六十三年を経て、再びこの地で奉楽されました」と、ある。

ちなみに、当地は明治21年に奈良県都跡(とみ)村。

その後、生駒郡都跡村大字尼辻西方に。

昭和15年11月、奈良県生駒郡都跡村より奈良市の編入したときに尼ケ辻町に。

その後の、昭和57年に尼辻北・中・南・西町に分かれたものの、尼辻西町・興福院の両自治会名に、由緒ある旧地名興福院(※こんぶいん)を遺した。

平城京のころの、かつては右京三条西二坊ならびに右京四条西二坊、と呼ばれていたそうだ。

その後の、宝亀元年(770)光仁天皇のとき、藤原氏建立の興福院と呼ばれる尼院が。

また、興福院村も存在していたらしい。

以後、室生期は、興福寺門領なったが、天文十二年(1543)集会評定書に「興福院領の内・・・」と記され、江戸期の元禄郷帳に、「添下群興福院村」が。また、元和元年(1615)からの慶長、寛文、天保郷帳などにも「興福院村」の名が記されてきた。

地名の由来である興福院の今は奈良市法蓮町に移転しているが、旧地遺跡があるそうだ。

興福院本堂跡地の墓地、井戸を探し求めたブロガーさんの記事を拝見したが、正確な位置は、地元民に尋ねた方がいいだろう。

さて、肝心かなめの尼辻中町・興福院地蔵講の地蔵盆については、小冊子『伏見之崗と興福院』に書いてある。

毎年の7月23日は、午後3時より地蔵盆を始める。

内外の人たちが参拝されるのは午後3時ころより。

そして午後5時からは、四条大路・地蔵講の数珠繰り地蔵盆と同様に、大和郡山市稗田町・融通念仏宗常楽寺住職による法要、数珠繰りが行われる。

住職と久々の出会いに興福院の略歴を知った本日。

ご縁をいただいただけに、早いうちに再訪し、地蔵盆を拝見したいものだ。

(H30. 7.23 SB932SH撮影)