【長峰城】ながみねじょう

【別名】雁子城

【構造】平山城

【築城者】那須氏

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】新潟県上越市吉川区長峰 地図

地図

1616年(元和2年)高田藩主松平忠輝が改易後に上野国2万石の大胡城主牧野忠成が

5万石で入封し、この地に長峰城を築城しました。

その2年後には、6万2千石で長岡城へ移封となり長峰城は廃城となりました。

駐車場

長峰池繁船広場の駐車場へ車を停めて、散策です。

右手の林が城址となっています。

案内看板

駐車場と隣接して、高い土塁と足元には空堀があります。

西土塁の高さは約14mもあり、群馬の大胡城を思い出させる造りになっています。

空堀

現在は浅いですが、かつてはもっと深かったであろう空堀です。

深い堀と高い土塁を組み合わせて圧倒させるような造りになっていたことが想像出来ます。

道路脇から堀と土塁をセットに見てみると、なるほど

やっぱり大胡城のメリハリの利いた造りに似ています。

土塁断面

ここに土塁の断面があります。

が、これはなぜ土塁が切られているのでしょう?と疑問に思う。

道路より外側にある堀跡。

そもそもこの道路が土塁より内側を貫いているので南側の遺構は破壊されています。

南側の堀跡

いくつかある土塁への登り口のひとつです。

東南にある入口から登ってみることにしました。

南東やぐら台

三つあるやぐら台のひとつで、かつてはもう少し広かったようです。

おそらく、周囲の樹木がなければ、高さを実感できるものと思われます。

北虎口

北側の裏口で、搦手門があった場所と推定されます。

小規模な桝形になっているらしいのですが、この写真ではちょっとわかりずらいと思います。

虎口は2~3ヶ所あると云われていますが、推定とされているので

はっきりここ!と言えないです(^^;

北西やぐら台

やぐら台だけに小高くなっていて、ここからは長峰池が望めます。

時期的に木や草で木々の間から覗かせるような感じではあるのですが

水が見えると、少し涼しげな感じを目で感じます。

長峰池

木と木の間から見える長峰池。

かつては堀の役割を担っていたという。

土塁

土塁の上は遊歩道になっています。

土塁の上をぐるりと歩くだけでも、この城の土塁と堀の大きさ、見事さを実感できます。

昭和44年頃に土地改良された部分で、何やら建物があります。

主郭部分に廃墟がこのままここにあるのは景観的にちょっと残念だなあと思います。

土塁上を歩て、巡って来ました。

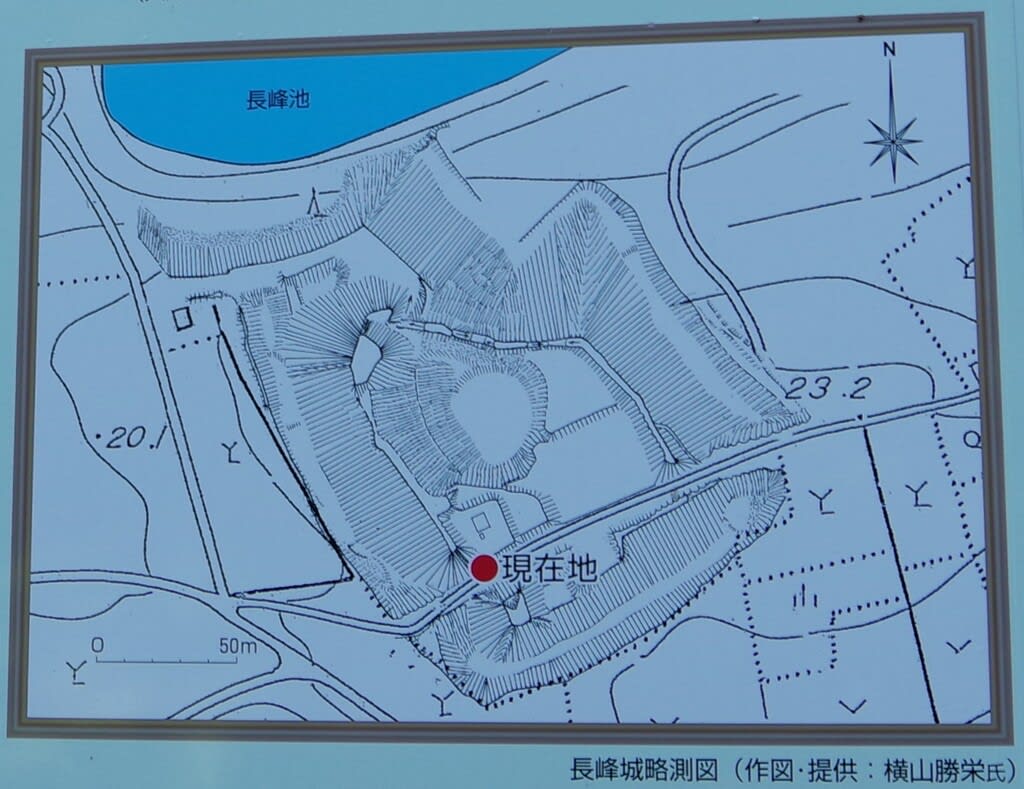

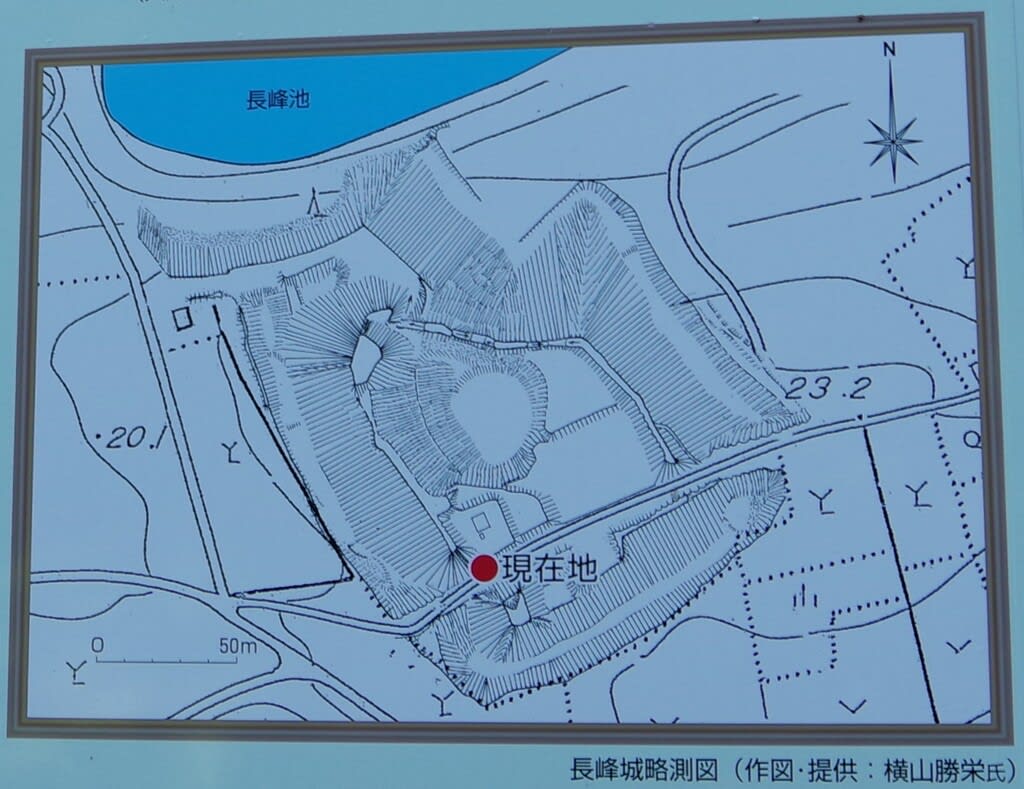

長峰城略測図

私は、この案内看板がある入口に出て来たのですが、

この略測図を見てからここから登り、私が入ってきたところへ出るという

私とは逆回りで見学するのが一般的なルートのようです。

どうも私は無意識(何も考えてない⁉)に搦手から攻める確率が高い😅

物見櫓跡のぼり口

道路を渡って南側の土塁です。

南側の土塁はかなり削られしまっているのですが、物見櫓跡が残っているので

行って見たいと思います。

高台を登る階段があるのですが、ここも階段で登るのではなく

高い土塁が続いての物見台だったのでしょう。

ともあれ、登ってみよう!

南西やぐら台

長峰城にある三つの隅やぐらのひとつで、通称「火の見やぐら」と呼ばれ、

長峰城ではシンボル的な存在として親しまれている櫓台です。

青い看板は「物見櫓」記されていますが、時代で考えると築城当時の役割としては

火の見を含めた物見櫓であったと思われます。

土塁を見下ろすかたちになりますが、一直線に同じくらいの高さで土塁が続いていたんだろうなあ。

結局2年ほどで廃城となってしまったわりにはこれだけ土塁や堀がしっかり残っているというのは

地元の努力はもちろんのこと、これだけ高く造った土塁だからこそ自然の力にも負けず

今もこれだけ見応えがあるというもの。

大胡城の堀、土塁を思い出させる造りであることに納得させられました。

令和3年7月18日登城

【別名】雁子城

【構造】平山城

【築城者】那須氏

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】新潟県上越市吉川区長峰

地図

地図

1616年(元和2年)高田藩主松平忠輝が改易後に上野国2万石の大胡城主牧野忠成が

5万石で入封し、この地に長峰城を築城しました。

その2年後には、6万2千石で長岡城へ移封となり長峰城は廃城となりました。

駐車場

長峰池繁船広場の駐車場へ車を停めて、散策です。

右手の林が城址となっています。

案内看板

駐車場と隣接して、高い土塁と足元には空堀があります。

西土塁の高さは約14mもあり、群馬の大胡城を思い出させる造りになっています。

空堀

現在は浅いですが、かつてはもっと深かったであろう空堀です。

深い堀と高い土塁を組み合わせて圧倒させるような造りになっていたことが想像出来ます。

道路脇から堀と土塁をセットに見てみると、なるほど

やっぱり大胡城のメリハリの利いた造りに似ています。

土塁断面

ここに土塁の断面があります。

が、これはなぜ土塁が切られているのでしょう?と疑問に思う。

道路より外側にある堀跡。

そもそもこの道路が土塁より内側を貫いているので南側の遺構は破壊されています。

南側の堀跡

いくつかある土塁への登り口のひとつです。

東南にある入口から登ってみることにしました。

南東やぐら台

三つあるやぐら台のひとつで、かつてはもう少し広かったようです。

おそらく、周囲の樹木がなければ、高さを実感できるものと思われます。

北虎口

北側の裏口で、搦手門があった場所と推定されます。

小規模な桝形になっているらしいのですが、この写真ではちょっとわかりずらいと思います。

虎口は2~3ヶ所あると云われていますが、推定とされているので

はっきりここ!と言えないです(^^;

北西やぐら台

やぐら台だけに小高くなっていて、ここからは長峰池が望めます。

時期的に木や草で木々の間から覗かせるような感じではあるのですが

水が見えると、少し涼しげな感じを目で感じます。

長峰池

木と木の間から見える長峰池。

かつては堀の役割を担っていたという。

土塁

土塁の上は遊歩道になっています。

土塁の上をぐるりと歩くだけでも、この城の土塁と堀の大きさ、見事さを実感できます。

昭和44年頃に土地改良された部分で、何やら建物があります。

主郭部分に廃墟がこのままここにあるのは景観的にちょっと残念だなあと思います。

土塁上を歩て、巡って来ました。

長峰城略測図

私は、この案内看板がある入口に出て来たのですが、

この略測図を見てからここから登り、私が入ってきたところへ出るという

私とは逆回りで見学するのが一般的なルートのようです。

どうも私は無意識(何も考えてない⁉)に搦手から攻める確率が高い😅

物見櫓跡のぼり口

道路を渡って南側の土塁です。

南側の土塁はかなり削られしまっているのですが、物見櫓跡が残っているので

行って見たいと思います。

高台を登る階段があるのですが、ここも階段で登るのではなく

高い土塁が続いての物見台だったのでしょう。

ともあれ、登ってみよう!

南西やぐら台

長峰城にある三つの隅やぐらのひとつで、通称「火の見やぐら」と呼ばれ、

長峰城ではシンボル的な存在として親しまれている櫓台です。

青い看板は「物見櫓」記されていますが、時代で考えると築城当時の役割としては

火の見を含めた物見櫓であったと思われます。

土塁を見下ろすかたちになりますが、一直線に同じくらいの高さで土塁が続いていたんだろうなあ。

結局2年ほどで廃城となってしまったわりにはこれだけ土塁や堀がしっかり残っているというのは

地元の努力はもちろんのこと、これだけ高く造った土塁だからこそ自然の力にも負けず

今もこれだけ見応えがあるというもの。

大胡城の堀、土塁を思い出させる造りであることに納得させられました。

令和3年7月18日登城