2021年のヒット商品ランキングに「ゆでたまご」がランクインする――。このように感じるほど、ものすごい勢いで伸びている商品がある。キユーピー(東京都渋谷区)が販売している「そのままパクっと食べられる ゆでたまご」(実勢価格88円)だ。

「はあ? そんな商品、食べたことも見たことも聞いたこともないよ」と思われたかもしれないが、ここ数カ月倍々ゲームのように販売数が伸びているのだ。

同社が「ゆでたまご」を販売したのは、20年4月のこと。スーパーやコンビニで販売したところ、月3000個ほど売れた。設備投資などのこともあって、最初はスモールスタートだったものの、販売データをみるとリピーターが増えていることがうかがえたので、同社の担当者は「これはいける!」と判断したそうだ。

当初、パッケージに貼ってあるシールは、人の手でペタペタ貼っていたが、「このままでは増産できない」と考え、その年の秋に設備を増強。月間10万個をつくれる体制を構築してからは、販売数は右肩上がり。21年1月に1万個を超え、3月には2万個を軽々と超え、4月には5万個、5月には10万個に達したのだ。

それにしても、なぜ「ゆでたまご」なのか。袋に詰められているたまごを取り出すと、商品名の通り「そのままパクっと食べられる」。殻がむいてある半熟たまごで、一口かじると、ほんのり塩味が伝わってくる。そのまま食べることができるし、主食やサラダと一緒にも合うし、ラーメンのトッピングとして楽しむ人も多そうだ。

開発の経緯について、キユーピーの藤原かおりさん(新規市場開発室・室長)に聞いたところ「当社のたまご事業の売り上げは856億円(2020年度)ほど。その内訳をみると、ほぼ業務用なんですよね。例えば、コンビニでのオムライス、ラーメンのトッピングなどに使われていまして。事業規模は大きいので、コンシューマー向けにもニーズがあるのではないかと考え、開発を進めました」とのこと。

●液体を減らす

実は、キユーピーは「ゆでたまご」に関して、苦い経験がある。2年前に「サラダゆでたまご」という商品を販売したものの、消費者から支持されず、終売することに。日本人のたまご消費量は世界で第2位。さまざまな調査を見ても「たまご好き」は多く、好きな料理でも「目玉焼き」「オムライス」「ゆでたまご」が上位にランクインしている。

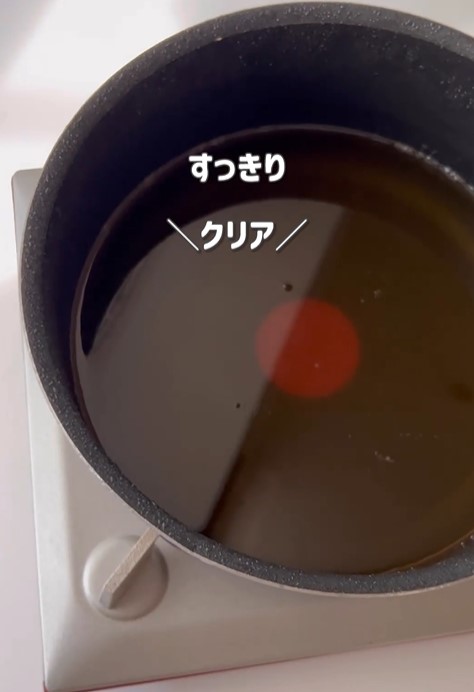

こうしたデータを見て、同社は「やはり、ゆでたまごの新商品は出すべき」と決意するとともに、「サラダゆでたまご」はなぜ売れなかったのかを分析する。その答えとして「液体」が浮かんできた。賞味期限をできるだけ長く確保するために、パッケージの中に菌を繁殖させてはいけない。そのために特別な液体を入れているわけだが、その量が問題だったのである。大量に含まれていて、その中にゆでたまごが浸かっている。というわけで、「そのまま食べる」ことが難しかったのだ。

おでんの出汁に、たくさんの具が入った商品を見たことがある人も多いと思うが、アレとよく似ている。袋を開封してすぐに食べるには、液体の量を減らさなければいけない。会社の上層部からは「液体をゼロに!」といった指示が飛んできたものの、結果的にゼロにすることはできなかった。それでも「ギリギリのところまで減らすことに成功しました」(藤原さん)

現在、販売している商品には数CCの液体が含まれているが、上層部からは「もっと少なく」と言われていて、どうやったら減らすことができるのか、日々研究を進めているという。

ふむふむ。開発のご苦労はよーく伝わってきたが、それにしてもなぜここまで売れているのか。液体が少なくなったので、「うへっ、これは食べやすい!」と感じて、パクパク食べる人が増えていることも考えられるが、それだけではないような気もしている。ちょっと調べたところ、「たんぱく質」というキーワードが浮かび上がってきたのである。

●“隠し玉”も用意

富士経済の調査によると、20年のたんぱく質補給食品市場は、1727億円(前年比11.8%増)を見込んでいるという。市場が拡大している背景には、コロナ太りや運動不足解消のために、自宅でトレーニングをする人が増えたことも大きいようで。カラダを鍛えた→良質なたんぱく質を→気軽にゆでたまごを……といった流れがあるようだ。

また、これまで調理や日持ちの面で、ゆでたまごを気軽に食べることはできなかったが、近年はコンビニでゆでたまご関連の商品をよく見かけるようになった。というわけで、「たんぱく質のニーズが高まる+コンビニでの販売=キユーピーの商品も好調」といった公式が成り立っているようだ。

冒頭でご紹介したように、ここ数カ月は倍々ゲームのように伸びていて、5月は大台の10万個に。では、来年のいまごろはどのくらいの数を見込んでいるのだろうか。新規事業部の仲條功二さんに聞いたところ「これから販路を増やしていって、月に50万個は売っていきたいですね」と強気の姿勢がうかがえた。

さらに、畳みかけるように“隠し玉”も用意している。7月に「殻なしゆでたまご」を販売する予定にしていて、この商品の最大の特徴は容器である。どんな容器なのか担当者に聞いたところ、「ミシン目付き4連カップにしている」とのこと。このように言われても、「なんのこっちゃ」と全く想像できない人もいると思うが、4個入りのヨーグルトを思い出していただきたい。

食べるときに、ミシン目付きの部分を「パキッ、パキッ」と切り取って、必要なときに必要なぶんだけ取り出すことができる、アレである。新商品は4個入りの容器の中に、ゆでたまごが1個ずつ入っているのだ。ちなみに、こうした容器の中にゆでたまごが入っていることは珍しく、「『世界初の商品!』と申し上げたいところなのですが、すべてを調べることはできませんでした。ただ、『国内初!』であることは間違いありません」(藤原さん)

●水面下で「ゆでたまご」が来ている!?

最後に、冒頭の質問に戻す。21年のヒット商品の中に、キユーピーの「そのままパクっと食べられる ゆでたまご」はランクインすることができるだろうか。

ちなみに、上半期によく売れた(売れている)食品は「ザ★から揚げ」(味の素冷凍食品)、「ごちむすび」(ファミリーマート)、「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」(アサヒビール)、「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質」(日清食品)などがある。

こうした商品と比較すると、「さすがに『ゆでたまご』は厳しいでしょ」と思われたかもしれないが、ゆでたまご1個だけをつくることができる「エッグスチーマー RES-1」(3300円)といったアイテムも登場している。こうした動きを見ると、筆者が知らないところで、人気が広がりつつあるのかもしれない。

ご存じのとおり、ゆでたまごは昔からあって、そのまま商品化しても目新しさはない。しかし、そのままパクっと食べられるようにしたり、容器を工夫したり。最初にそれを実行することは難しいので、この商品のことを“コロンブスの卵”と呼んでもいいのかもしれない。

(土肥義則)

茹で卵を作るのに卵が割れたり、時間が掛かるからと思います。