<iframe tabindex="-1" role="presentation" src="https://js.stripe.com/v3/m-outer-93afeeb17bc37e711759584dbfc50d47.html#url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.co.jp%2Fnews%2Farticles%2F2023-04-01%2FRSDDK5T0G1KY01&title=%E6%9D%B1%E8%A8%BC%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E8%B3%87%E6%9C%AC%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%83%BB%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A6%81%E8%AB%8B%E3%81%B8%EF%BC%8D%E6%AF%8E%E5%B9%B4%E6%88%90%E6%9E%9C%E9%96%8B%E7%A4%BA%20-%20Bloomberg&referrer=&muid=1da5e0a3-7a6e-4fad-b3e3-b92580ae453a4c98cd&sid=b41288dc-f704-492e-be32-813372be0d25dd4130&version=6&preview=false&metaReferrerPolicy=unsafe-url" name="__privateStripeMetricsController2340" frameborder="0" scrolling="no" aria-hidden="true"></iframe><iframe id="lt_3p_12107" tabindex="-1" title="empty" role="presentation" src="https://tags.crwdcntrl.net/lt/shared/2/lt.iframe.html?c=12107" aria-hidden="true"></iframe>

最新の画像[もっと見る]

-

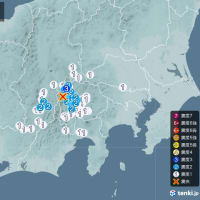

地震速報

3日前

地震速報

3日前

-

万博見学、大阪・交野市は学校単位での参加見送りへ 希望する学校ゼロ、交通手段や安全面に懸念

1週間前

万博見学、大阪・交野市は学校単位での参加見送りへ 希望する学校ゼロ、交通手段や安全面に懸念

1週間前

-

万博会場の爆発事故、天井も損傷 施工業者の再調査で判明

1週間前

万博会場の爆発事故、天井も損傷 施工業者の再調査で判明

1週間前

-

キャベツの芯と茎を使った無駄なし炒め物

2週間前

キャベツの芯と茎を使った無駄なし炒め物

2週間前

-

キャベツの芯と茎を使った無駄なし炒め物

2週間前

キャベツの芯と茎を使った無駄なし炒め物

2週間前

-

子どもに選挙権を」 投票者年齢の不均衡への対抗策 2016/07/20 — 先ごろの欧州連合(EU)離脱をめぐる英国の国民投票

2週間前

子どもに選挙権を」 投票者年齢の不均衡への対抗策 2016/07/20 — 先ごろの欧州連合(EU)離脱をめぐる英国の国民投票

2週間前

-

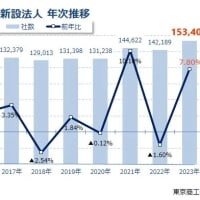

経済 起業 トピックス 記事詳細 2023年の「新設法人」 過去最多の15万3,405社、宿泊業は1.4倍 TSR速報

2週間前

経済 起業 トピックス 記事詳細 2023年の「新設法人」 過去最多の15万3,405社、宿泊業は1.4倍 TSR速報

2週間前

-

経済 起業 トピックス 記事詳細 2023年の「新設法人」 過去最多の15万3,405社、宿泊業は1.4倍 TSR速報

2週間前

経済 起業 トピックス 記事詳細 2023年の「新設法人」 過去最多の15万3,405社、宿泊業は1.4倍 TSR速報

2週間前

-

dメニュー ニュース 大阪 大阪・関西万博 記事詳細 「ミャクミャク」夜空に現れる!大阪・関西万博PR、大阪・中之島で500機のドローンショー

2週間前

dメニュー ニュース 大阪 大阪・関西万博 記事詳細 「ミャクミャク」夜空に現れる!大阪・関西万博PR、大阪・中之島で500機のドローンショー

2週間前

-

日本維新の会・馬場伸幸代表、政策実現なら与党入り排除せず、

2週間前

日本維新の会・馬場伸幸代表、政策実現なら与党入り排除せず、

2週間前

1 コメント

コメント日が

古い順 |

新しい順

- 背景に日本刀研究 (マルテンサイト千年)

- 2024-03-08 13:52:24

- 最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタインの理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズムにんげんの考えることを模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。日本らしさというか多神教的でなつかしさを覚えるなにかに。

規約違反等の連絡