福島で怖いのは放射能ではなく糖尿病 現地で活動する医師に聞きました(後編)

http://the-liberty.com/article.php?item_id=11065

3.11の震災から5年。福島では、今でも約10万人が避難生活を続き、復興が遅れています。2月30日発売のリバティ4月号では、福島第一原発から約20キロメートルの距離にある南相馬市を訪ね、南相馬市立総合病院に勤務する坪倉正治医師に話を聞きました。

坪倉正治プロフィール

(つぼくら・まさはる)医師。東京大学医科学研究所特任研究員。南相馬市立総合病院などで非常勤医として勤め、放射線の知識に関して地域で講演を続けている。

誌幅の関係で掲載できなかった内容を、2回にわたって紹介します。第2回目の今回は、福島の本当の問題について。

——原発事故後、地域の絆が壊れ、それが健康問題にも影響を及ぼしている、と伺いました。具体的には、どういうことがありますか?

坪倉正治氏(以下、坪倉):たとえば、この病院では震災後、乳がんの患者さんが「進行期」で見つかることが多くなりました。以前であれば、もっと早い段階で見つかることが多かったのです。どうしてそうなるかというと、家族と一緒に住まなくなったからなんです

仮に、お母さんやお父さんが、朝めまいがして、吐いてしまったということがあったとします。子供の立場からすると、病院に行くように勧めますよね。でも、子供がいない場合、百人いたら何人かは病院に行かずに我慢してしまうわけです。その間に、がんが進行してしまいます。結局、そういう社会の歪みが、乳がんなどの病気として表れてきているのです。

——原発事故の後、放射線以外で起きた問題には何があるでしょうか。

坪倉:この地域では、糖尿病の増加が1番の問題になっています。この5年間で、だいたい年1%ずつくらい糖尿病が増えています。避難生活などで生活が変化し、運動不足になって肥満になり、コレステロールが上がったり。そして糖尿病になる、という流れです。しかも糖尿病になると、身体のバランスが崩れて、がんになりやすくなるんです。

実は、現在の福島の放射線量のレベルであれば、放射線でがんになるよりも、糖尿病でがんになる確率の方が数十倍から百倍高くなるのです。山で露地もののキノコを採って食べる方が増えているという話もしましたが、放射線を恐れて山に行くのをやめ、それで運動不足になって糖尿病になるぐらいなら、キノコを採って食べた方が健康で長く生きられる、と言えます。

他に地元では介護についても問題になっていて、一人あたりの介護費用が、震災前の1.3倍になっています。震災前はお嫁さんが一緒に暮らしていて面倒を見ていたところ、お嫁さんが避難していなくなると、介護保険を利用するようになるからです。

——今後の地域においてのサポートの見通しについて教えてください。

坪倉:放射線の検査については、システム化するしかないと考えています。そして、通常の医療を続けられるようにしつつ、病院の外に出ていくドクターも必要だと思います。

たとえば、当院の副医院長も、2〜3年前から、外来の診療が終わった後に、夜の時間を使って仮設住宅を毎回まわって、健康講話や、認知症に関する講話をしたりしています。また、除染作業員の中には独身男性もたくさんいらっしゃいますが、元々健康状態の悪い方も多いです。そういう方々を相手に健康についての講話をすることも必要だと考えています。

医療者の側が意識を変えなければならない状況です。医療者は基本的に、患者が来るのを待つ立場です。けれども、今後は地域に出て行き、何が起こっているかを知り、「こういう問題があるからこうしたほうがいい」と、話しかけていく必要があります。

仮設住宅からなかなか出られないという問題もありますが、認知症だと寝たきりの方で低収入だと、現実的に、家を借りて一人で住むというのは極めて難しい状況です。放射線量が低いことは分かっていても、それで仮設住宅を出て行くことができないのが現実です。

——病気の方や高齢者など、いわゆる「弱者」という方々はどうしても出てくると思うのですが、行政としてどういう判断をするのが良いとお考えですか。

坪倉:家庭にはお父さんとお母さんとが両方いますが、同じように行政も、「お父さん」としての大きな判断と、「お母さん」としての個人個人に寄り添う形の細かい判断と、両方の機能を果たせたら良いと考えています。どちらかと言えば、国がお父さんで、市町村がお母さん、というような構図になれば良いのですが。

——国が、お父さんとして国全体のことを考えての判断ができてこそ、地方も、お母さんとしての働きができるということでしょうか。

坪倉:お父さんとして、時に言うべきことを言い、判断することは判断するということですね。

——原発事故の事後対応については、どのような教訓があると思いますか。

坪倉:放射線についての情報も、不安をあおるような報道だけではなく、正しい情報を書いてもらいたいと思うところもありました。ただ、マスメディアは、どうしてもそれぞれの会社の方針に沿って報道するところもあるので、それぞれをどうこうすることはできません。

それ以上に、現地の学校の先生や医者、弁護士、政治家など、地元の方に近い立場の方々とが協力して、情報を発信できたらよかったと考えています。地元の医療者を含むいわゆる健康に関して責任を持つ立場の方が積極的に放射線の医学的な情報について関わりを持つことが出来たら良かったのにと思うことはあります。

——医療者が放射線について発信しにくい状況だったのでしょうか。

坪倉:確かに当時は、「放射線の心配はない」などと言おうものなら、袋叩きにあうような雰囲気があったのも事実です。東京の専門家集団は発信していましたが、中央で発言しているだけでは、地元の一般の方には伝わらないところがあります。

私が東京から福島にやってきて活動を始めて、協力してくださる方もたくさんいらっしゃいました。それでも、もっと地元の方と一緒に活動することができればよかったと思います。そうした意味でも、これからの福島の未来をどうするか、という話については、福島出身で地元にいる若手の方の発信がとても大切になる、と感じています。(了)

【関連記事】

2016年3月16日付本欄 福島でなかなか伝わらない「放射線の本当の話」 現地で活動する医師に聞きました

http://the-liberty.com/article.php?item_id=11062

2015年12月号 原発ゼロは安全か!? 「再稼動遅れ」の4大リスク

http://the-liberty.com/article.php?item_id=10346

最新の画像[もっと見る]

-

人は死んだらどうなる? 死んでも「意識」「心」があり、肉体は無くても「思い」「悩み」は死ぬ前と全く変わらない。

8時間前

人は死んだらどうなる? 死んでも「意識」「心」があり、肉体は無くても「思い」「悩み」は死ぬ前と全く変わらない。

8時間前

-

死後の世界 神人メルマガより転載

8時間前

死後の世界 神人メルマガより転載

8時間前

-

あの世が信じられない人へ【霊的世界のほんとうの話】あの世がないと証明できた人は誰もいない。あなたが、あの世が無いと言うのなら証明すべき。 イエスキリスト、仏陀はあると説いている。

8時間前

あの世が信じられない人へ【霊的世界のほんとうの話】あの世がないと証明できた人は誰もいない。あなたが、あの世が無いと言うのなら証明すべき。 イエスキリスト、仏陀はあると説いている。

8時間前

-

Q1.自殺してラクになりたいんです。 A1.残念ですが、自殺しても意識、魂はなくならず苦しみは消えません。Q2.自分の命だから、 死ぬのは自由でしょ? A2.人間の命は神仏からいただいたものです。

8時間前

Q1.自殺してラクになりたいんです。 A1.残念ですが、自殺しても意識、魂はなくならず苦しみは消えません。Q2.自分の命だから、 死ぬのは自由でしょ? A2.人間の命は神仏からいただいたものです。

8時間前

-

「引き寄せの法則」を実現する本当の方法とは・・・・・実体験です。

8時間前

「引き寄せの法則」を実現する本当の方法とは・・・・・実体験です。

8時間前

-

セルフイメージ(自己像)を変えると劇的に現実が変わる。映画を製作、上映できました!!(体験談)

8時間前

セルフイメージ(自己像)を変えると劇的に現実が変わる。映画を製作、上映できました!!(体験談)

8時間前

-

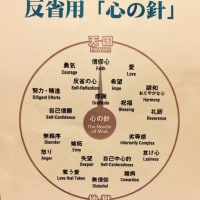

心の針を真上(天上界)に向けよ!あなたの心の針はどこに向いているのか。明るい天上界に合わせるか暗い地獄界に合わせるかで、幸、不幸が変わってくる

4週間前

心の針を真上(天上界)に向けよ!あなたの心の針はどこに向いているのか。明るい天上界に合わせるか暗い地獄界に合わせるかで、幸、不幸が変わってくる

4週間前

-

転職13回。どん底の時に出合った本で思いを変えただけで人生が180度変わり夢だった映画を製作、上映。 「思考は現実化する」は本当。真理を知ってプラス思考に変えたら、現実が急激に変った。

4週間前

転職13回。どん底の時に出合った本で思いを変えただけで人生が180度変わり夢だった映画を製作、上映。 「思考は現実化する」は本当。真理を知ってプラス思考に変えたら、現実が急激に変った。

4週間前

-

【与えきりの心】

1ヶ月前

【与えきりの心】

1ヶ月前

-

「生き方は選べる」不平不満を言いつつ生きていくのか、それとも・・・・・・

1ヶ月前

「生き方は選べる」不平不満を言いつつ生きていくのか、それとも・・・・・・

1ヶ月前

「日記」カテゴリの最新記事

自殺したいと思うような、 ひどい事があっても・・・・・、

自殺したいと思うような、 ひどい事があっても・・・・・、 なぜ自殺がいけないのか、実体験を踏まえて説明します。これから必ず「あの時に自...

なぜ自殺がいけないのか、実体験を踏まえて説明します。これから必ず「あの時に自... 人は死んだらどうなる? 死んでも「意識」「心」があり、肉体は無くても「思い」「...

人は死んだらどうなる? 死んでも「意識」「心」があり、肉体は無くても「思い」「... 死後の世界 神人メルマガより転載

死後の世界 神人メルマガより転載 あの世が信じられない人へ【霊的世界のほんとうの話】あの世がないと証明できた人...

あの世が信じられない人へ【霊的世界のほんとうの話】あの世がないと証明できた人... Q1.自殺してラクになりたいんです。 A1.残念ですが、自殺しても意識、魂はなくなら...

Q1.自殺してラクになりたいんです。 A1.残念ですが、自殺しても意識、魂はなくなら... 「引き寄せの法則」を実現する本当の方法とは・・・・・実体験です。

「引き寄せの法則」を実現する本当の方法とは・・・・・実体験です。 セルフイメージ(自己像)を変えると劇的に現実が変わる。映画を製作、上映できまし...

セルフイメージ(自己像)を変えると劇的に現実が変わる。映画を製作、上映できまし... 幸福の科学で30数年間、会員でした。その30数年間を振り返って大川隆法氏とは一体...

幸福の科学で30数年間、会員でした。その30数年間を振り返って大川隆法氏とは一体... (亡くなった人は…)【神人靈媒日記 2018.5.15 FBより ゆかり チャンネル

(亡くなった人は…)【神人靈媒日記 2018.5.15 FBより ゆかり チャンネル