某、技術紙面より抜粋:

V-V結線の変圧器より200V供給し変圧器二次側より末端の電動機負荷まで漏電(漏洩電流)検知する漏電ブレーカ等無し。昔の設備で漏電した場合、感電死亡の致命傷になる事故例。

漏電ブレーカor24時間絶縁監視装置でも付いておれば直ぐ対応出来たものを...何れにしても電気ヤさんの認識、危機管理不足の様だ。

とにかCKS等のキュービクル設備は24時間絶縁監視装置をつけ漏電監視をすべきで、漏電が発生した場合、マズ漏電から始まり短絡まで至る場合はCKSヒューズも溶断するが、そこまでは行かない。

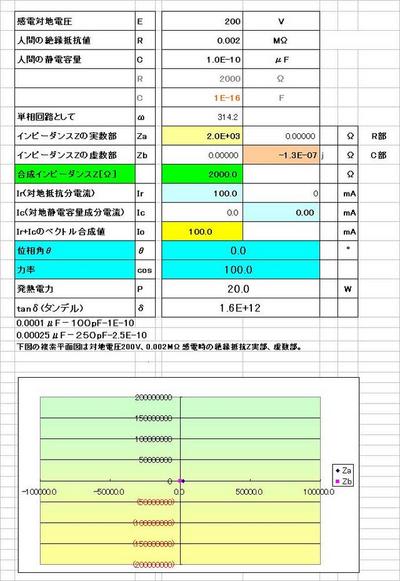

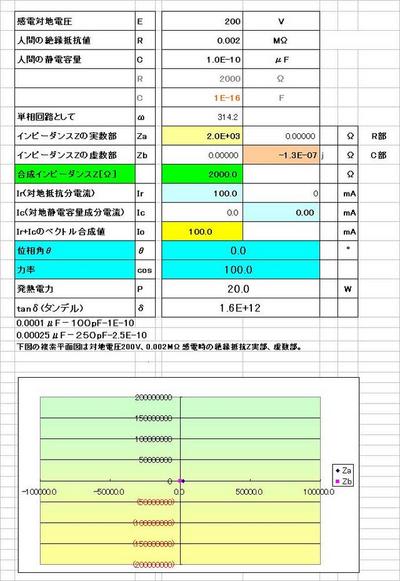

接地抵抗値等の事故後データが記載されていたので、これを元に感電(漏洩電流)した時に流れる電流をエクセルで計算してみる。途中の回路に漏電ブレーカ1つでもあれば死なずに済んだ事故で電気主任技術者の認識不足、これは書類送検ものだ。保安規定の云々と結果報告があり色々理由づけされ原因判らずその都度、対処した様な記事だが....。

電動機から漏電する電流は約2A(2000mA)、人体に流れる電流は98mAでEBの0.5Ωは、かなり低いのでマズイ。何でも低ければ良いと言う事は無い...感電電圧は電源と、ほぼ同じの198V。仮にEBが75Ω程度、高いと機器に流れる電流は1.17Aそして感電(漏洩電流)は55mAと低下し、その時の感電電圧は電源電圧の半分111Vになる計算だ。EDが低いのが理想だが接地工事のコストがかかり100Ω以下ならOKが規定値。

この時のインピーダンスは下記のエクセルで当然、人間の静電容量Cは小さいので関係なくIgr(対地抵抗分電流)だけとなる。

グラフのZa.Zbポイント2つは0付近に来る。

V-V結線の変圧器より200V供給し変圧器二次側より末端の電動機負荷まで漏電(漏洩電流)検知する漏電ブレーカ等無し。昔の設備で漏電した場合、感電死亡の致命傷になる事故例。

漏電ブレーカor24時間絶縁監視装置でも付いておれば直ぐ対応出来たものを...何れにしても電気ヤさんの認識、危機管理不足の様だ。

とにかCKS等のキュービクル設備は24時間絶縁監視装置をつけ漏電監視をすべきで、漏電が発生した場合、マズ漏電から始まり短絡まで至る場合はCKSヒューズも溶断するが、そこまでは行かない。

接地抵抗値等の事故後データが記載されていたので、これを元に感電(漏洩電流)した時に流れる電流をエクセルで計算してみる。途中の回路に漏電ブレーカ1つでもあれば死なずに済んだ事故で電気主任技術者の認識不足、これは書類送検ものだ。保安規定の云々と結果報告があり色々理由づけされ原因判らずその都度、対処した様な記事だが....。

電動機から漏電する電流は約2A(2000mA)、人体に流れる電流は98mAでEBの0.5Ωは、かなり低いのでマズイ。何でも低ければ良いと言う事は無い...感電電圧は電源と、ほぼ同じの198V。仮にEBが75Ω程度、高いと機器に流れる電流は1.17Aそして感電(漏洩電流)は55mAと低下し、その時の感電電圧は電源電圧の半分111Vになる計算だ。EDが低いのが理想だが接地工事のコストがかかり100Ω以下ならOKが規定値。

この時のインピーダンスは下記のエクセルで当然、人間の静電容量Cは小さいので関係なくIgr(対地抵抗分電流)だけとなる。

グラフのZa.Zbポイント2つは0付近に来る。