地層処分地は一定期間を立体的保護区として監視し、特定行為の制限などの対策を講じる。時間の経過に従い管理の度合いを段階的に排除し、最終的には人間の管理から離れることになる。

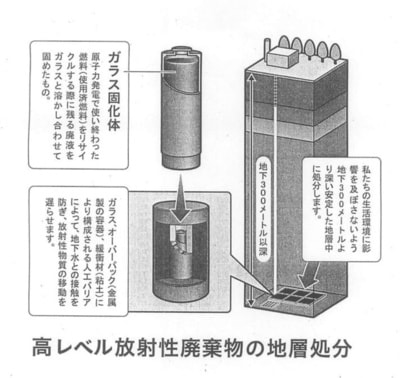

高レベル放射性廃棄物は30~50年間の中間貯蔵の後、深地層埋設処分される。

埋設地選定・施設建設から数10年から100年間の操業(廃棄物の搬入)された後に、施設は埋戻しされ地層処分作業は終了するが、埋設地周辺の管理はその後長期にわたり継続される予定である。

高レベル放射性廃棄物の放射能は時間とともに減衰するが無害のレベルまで崩壊するには数万年以上の時間が必要であり、地層処分の不確実性によるリスクは期間の増大とともに増えていく。地層処分が検討され始めた当初は、施設封鎖後1000年間程の情報管理が必要と考えられていたが、現在では「可能な限り長期間」とより長い努力目標に変わってきている。

仮に1000年間の情報継承としても、日本の歴史にたとえると平安時代の終わり(1192年頃)から幾多の災害・戦争・政変などを乗り越えた現在よりもさらに100年以上先の、22世紀の終わり(2192年頃)まで埋設施設の情報を引き継ぐ事に相当する。

たとえ情報が引き継げたとしても民族や国家が滅亡するというケースもあり、存続していたとしても22世紀には世界人口の減少が始まり、世界的な超高齢社会に突入するという予想もされているため、これらの可能性も考慮されなければならない。

米国ではユッカマウンテンの処分施設(2011年時点で計画凍結)の管理期間を百万年としていた。ヨーロッパ各国では地層処分施設の管理期間を十万年としている[4]。十万・百万年という地質時代の規模での管理を想定した場合、施設の継承はもとより情報の継承すら困難が予想されるため、後述のような対策が行われているが、その有効性については不明な部分が多い。