資源エネルギー庁は29日、改正FIT法の来年4月1日の施行に向けて、改正省令および調達価格・調達期間を定める告示改正を公布した。

太陽光発電システムの運用ルール変更については既報の通り。今回の省令改正では、他に以下のような項目が変更されている。詳細は資源エネルギー庁のHPで確認のこと。

設備認定ではなく「事業認定」に

新制度では、これまで「設備認定」と呼ばれていた制度に事業としての要件が加わり、新たに下記のような基準を満たす必要がある。

1.再エネ発電事業の内容についての基準

01.国が定める調達期間(20年間等)にわたる再エネ発電事業の実施計画が明確に定められていること

02.工事費の負担や必要な規制を逃れるために敢えて小規模容量に分割して認定を申請する、いわゆる「分割認定申請」でないこと

03.発電設備を適切に保守点検・維持管理するための体制を整備し、実施するものであること

04.今後、整備する出力制御の公平性確保に関するルールに沿って、送配電事業者から出力制御等の協力を求められたときには、協力すること(※具体的な出力制御のルールについては別途検討し、今年度中に公表する)

05.再エネ電気の発電を行う発電所の管理責任の所在を明確化するため、外部から見やすいように、事業者情報について記載した標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電を除く)

06.再エネ発電事業の開始に係る情報、再エネ発電事業の実施に係る情報を経済産業大臣に提供すること

07.事業期間終了後に再エネ発電事業に用いた設備を適切に処分する計画になっていること

08.10kW以上の太陽光発電(第7条の規定により実施する入札の対象となる場合は除く)については、認定取得から3年以内に運転開始を行うことができる計画であること(※詳細はこちら)

09.10kW未満の太陽光発電については、認定取得後速やかに運転開始を行う計画であること(1年で認定が失効する取扱いとする)

10.バイオマス発電については、安定的な燃料調達が可能であると見込まれること

11.地熱発電については、発電開始前から継続的に地熱資源の性状・量の把握(モニタリング)を実施するなど、継続的かつ安定的な発電を行うために必要な措置を講ずるものであること

12.前述の11、12のほか、発電設備の種類に応じて適切に事業を実施すること

13.再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであること

14.認定の申請の際に提出した書類の内容に虚偽がないこと

2.再エネ発電設備に関する基準

01.発電設備に関する法令の規定を遵守していること

02.発電設備が決定していること。一定期間内に発電設備を確保することを求め、当該期間内に確保されなかった場合には、認定の取消し等を行う。ただし、運用に際しては、各電源の特性・設備コストの状況や、一部の発電設備については認定取得後に設備の発注を行わざるを得ないこと等を踏まえて対応する。

03.買取りを行う再エネ電気の量を的確に計測できる構造であること

04.発電を行うために電気を用いる必要がある場合には、自らが発電して得られる電気を用いる構造であること(現行の施行規則と同じ)

05.10kW未満の太陽光発電設備については、余剰売電を前提とした設備となっていることなど住宅用の発電設備としての特徴を踏まえ、適正な設備となっていること(現行の施行規則と同じ)

06.複数太陽光発電設備設置事業(屋根貸し事業)に10kW未満の発電設備を用いる場合には、当該設備が発電した全量を用いることができる構造となっていること(現行の施行規則と同じ)

07.水力発電設備については、揚水型の水力発電設備ではないこと、および3万kW以上の大型の水力発電設備ではないこと(現行の施行規則と同じ)

08.発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること(現行の施行規則で設備の性能として求めている基準は、この規定に包含される)

09.新法附則第4条の新エネルギー等認定設備(廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法による支援の対象となっている設備)でないこと(現行の施行規則と同じ)

3.再エネ発電事業が円滑・確実に実施されると見込まれる基準

01.送配電事業者との間で接続契約が締結されていること(既認定未稼働案件への対応で、新法では、事業の実施可能性が高い案件について認定を行うよう制度を見直し)

02.発電設備の設置場所について所有権等を有するか、確実に取得することができると認められること

03.発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む)の規定を遵守すること

また、新しい認定制度では、認定を受けた再エネ発電事業計画の内容が公表される。公表される内容は、認定計画に記載した事項のうち、(i)設備ID、(ii)認定事業者名、(iii)発電設備の区分、(iv)発電設備の認定出力、(v)発電設備の所在地。これらは認定後、資源エネルギー庁のウェブサイトで、検索可能な形で公表される。20kW未満の太陽光発電設備については、認定容量のみ市町村別に集計し公表される。

送配電事業者とのやりとりについても変更

今回の改正省令では、一般送配電事業者・特定送配電事業者(以下「送配電事業者」という)による「接続拒否」が認められるケースや、調達された再エネ電気の供給・使用に関する義務などについて以下の項目が変更されている。詳細は資源エネルギー庁のHPで確認のこと。

01.電気事業者が特定契約の締結を拒むことができる正当な理由

02.再生可能エネルギー電気の供給・使用の基準

03.再生可能エネルギー電気卸供給約款に定める項目・届出方法

04.再生可能エネルギー電気卸供給の特例承認の申請方法

05.再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表

06.電気事業者への交付金の算定方法は、原則としてスポット市場の取引価格に再エネ電気の量を乗じた額

07.小売電気事業者や電気事業者が届け出るべき納付金算定のための資料

08.小売電気事業者などは、電気の使用者に供給した電気の量を帳簿に記載し、記載の日から10年間保存する

--------------------------------------------------------------------------------

ほか、改正法の附則で定められる「みなし認定事業者」に対する一定の配慮(経過措置)についても発表されている。

01.1.「みなし認定事業者」は6か月以内に規定の書類を提出する

02.2.電源接続案件募集プロセス(系統入札プロセス)に参加している案件は、プロセス終了後6カ月間は、現行制度の下での手続きを保証する

03.3.RPS認定設備については2017年4月1日から5年間、FIT制度へ移行することを認める(ただし、運転開始からの期間がFIT制度における調達期間を超過していないものに限る)

☆

※1の某団体...末尾には一般社団法人 太陽光発電協会とあるが...。

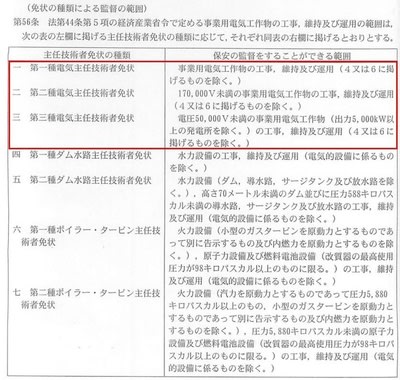

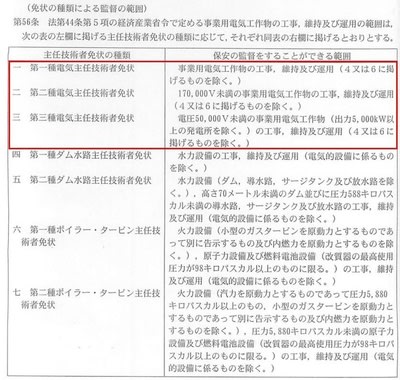

第3種電気主任技術者でも66kV特高変電所の保安管理可能とする規制緩和...要するに人が居ない...もっと深刻になると法改正となるだろう。

バタバタと再生可能エネルギーを作ったので法律が、ついて逝けない、もっともFIT20年過ぎれば大量のゴミの山となる現実。

シランプリしてパネルを増設して売電料金を稼ぐ、コリャー設備確認も抜き打ちでしなければ...見つかった場合は撤去か認定取消となる??。

あんなこんなで針金電気ヤも太陽光発電には最初からゴタゴタ面倒な設備と判っていたので受託NGよって、こんなものはサッパリ関係なし。

☆

文中、「高圧受変電設備...一定の専門知識を身につけた者で確認できる範囲ではないか」との文言、個人管理者の場合、他人からみれば定年退職後の爺さんが来て「異常ありません」1.2級電気工事士程度の知識、誰でもやれる3本線を見て点検しているダケの認識しか無いと感じているのか...五感六巻+ヘボ感を働かせ唸るほどの経験で実は電気設備の点検をしている実体ナノダが保安管理業界も規制緩和が進み工事会社が別会社で保安法人を立ちあげたりし完成と同時に、その会社に委託...また会社法人の社員が点検委託などで個人に回ってくるには見積のテーブルに乗らなければどうにも取れない事で、ここは格安値引き契約となる。技術有無など、特に関係なく免状あればOKのドウデモ良い実体となった。

改正FIT法、都内で説明会/高い関心、初回500人参加

定員500人の会場がほぼ満席となった説明会

◆エネ庁「長期視点」の施策強調

経済産業省・資源エネルギー庁は14日、4月1日の改正再生可能エネルギー特別措置法(改正FIT法)施行を前に、企業などを対象にした改正ポイントの説明会を都内で開いた。設備認定から事業計画を認定する新制度への移行、買い取り価格決定方法の変更など主要点をエネ庁の担当者が説明。新制度の下での認定申請は3月21日から受け付けるとした。定員500人の会場はほぼ満員で発電事業の開始手続きなどに関する質問が活発に行われた。