湯川・会津坂下・山都【5-2】久昌寺・泉福寺・旧一ノ戸村制札場・飯豊山神社

25年度、地域の歴史・史跡などの現地学習第5回目の2は久昌寺・泉福寺・旧一ノ戸村制札場・飯豊山神社・・・

画像クリックでスライドショーへ。BGMの音量にご注意ください。

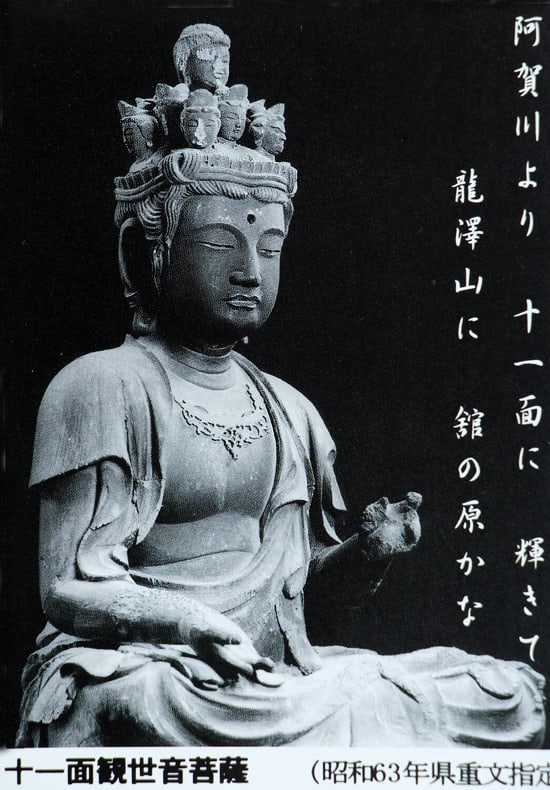

久昌寺の 十一面観世音菩薩坐像 県指定重文・・・

久昌寺は曹洞宗龍澤山と号し、1586年(天正14年)幽禅という僧の開基と伝えられる・・・

観音堂の本尊、十一面観音座像は桧材の寄木造りで、像高45.3cm、

宝瓶、頭上面のひとつ、指先など鼠害にあっているが、全体として像容は良好 で

1362年(南北朝時代の康安2年)の銘があり、県の重要文化財に指定・・・。

境内には、この地方で庚申信仰が盛んであったことをものがたる3基の庚申供養塔が祀られている・・・

青面金剛像が浮き彫りされている庚申供養塔は町の重要文化財にになっている・・・。

泉福寺境内の梵鐘・・・

泉福寺は、弘安6(1283)年に創建されたと伝えられる由緒ある古刹。

本尊の大日如来坐像は平安末期の作とみられ、県重要文化財・・・

桧の一木造り、高さ66.7cm。宝冠を頂き。法界定印を結ぶ。県立博物館に収蔵されているという。

また境内にある梵鐘は見事。 高さ1.5mの釣鐘型。天明2年(1782年)の鋳造で、

冶工は会津を代表する鋳物師早山房次、由次父子。

銘文には開山草創の由来・鐘声の功徳・寄進者の名前等が刻まれているという・・・

高さ1.2mの自然石に胎蔵界大日如来の象徴「アーンク」の種字(しゅじ)が彫り込まれている

供養塔は、町指定重文。実際見てこなかったのが残念でした。

山都町 一ノ木・田中哲道家の旧一戸村制札場 県指定史跡

制札は木札に禁止の条文を記したもので、藩政時代に作られたもの・・・

会津でただ一つ現在する貴重な制札場である。

旧一戸村は飯豊山への登山口で、米沢領への間道にあたり、田中家は一戸村の肝煎の職にあり、

間道守人を仰せ付けられ、番所の性格を兼ねていたという

飯豊山神社の銅造五大虚空蔵菩薩坐像 県指定重文

飯豊連峰は古来から女人禁制の神聖なる山、信仰の山として尊ばれきた・・・

飯豊山神社の開基は古く、知道、役行者、弘法大師等の縁起伝承があるという・・・

古くから豊作祈願、成年式としての通過儀礼を目的に、信仰の山として崇められており、

五社権現の本地仏である本像は、平均像高41.5cmで、各体躯とも造り付けの宝冠を頂き、

衲衣をつけ、印を結び、肩、膝は分解でき、山頂の本社に奉還するための運搬が楽なように制作されている。

五体躯ともほぼ同じ手法で、面相・衲衣・裳のひだには鎌倉時代の彫法が見られるという・・・

8月、1ケ月のみ山頂の本社に奉還されるという。

飯豊山神社の飯豊山登山参道絵図( 指定外重文) が大切に保存されており

山麓一ノ戸村一ノ鳥居から奥ノ院大日岳までの山道を白 装束で登山する信者が描かれていて

絹地に彩色し、場所名や鎖場などを記し、飯豊山登拝の山上の様子が克明に描かれている。

長さ6.11m、幅30.5cmの絵図である。

史跡めぐり第5回の2は、山都町の久昌寺・泉福寺・旧一ノ戸村制札場・飯豊山神社・・・

信仰の山と言われる飯豊連峰のふもとの飯豊山神社、夏の間、山頂の本社に銅造五大虚空蔵菩薩坐像を

背負って移したとは!!大変なことだったでしょう・・・。飯豊山登山参道絵図も登拝の様子がわかり

古人の祈りの深さを思いました。