野寺薬師・泰雲寺・一ノ堰六地蔵尊・神指城跡 会津若松市内【8-1】

25年度、地域の歴史・史跡などの現地学習第8回目は会津若松市内の史跡探訪・・・

説明が長くなったので2回に分けてアップします。

画像クリックでスライドショーへ。BGMの音量にご注意ください。

野寺薬師 会津五薬師の南の薬師があったとされるところ。像は現存しない・・・

会津五薬師とは大同2(807)年、徳一大師が創建した薬師如来を本尊とする5つの寺院をいう・・・

磐梯山に住む魔物のため、作物が育たず、人々に病気が蔓延していた。魔物を退散させ

無病息災、五穀豊穣などが続くように5体の薬師如来を造り、各々五堂に安置された。

薬師如来像が現存しているのは、勝常寺と上宇内薬師堂だけである。

勝常寺の像は、国宝。上宇内薬師堂の像も、国の重要文化財に指定されている。

平安時代初期の作である。

白龍山 泰雲寺

若松のはずれにある曹洞宗の寺院。山号は白龍山。本尊、大日如来。

縁起については諸説があるが、文禄2年(1593)蒲生氏郷の時代か(?)・・・

寛永20年(1643)保科正之の会津入封後、家老内藤介右衛門自卓が泰雲寺を内藤家の菩提寺と定めた。

内藤家は代々会津藩家老の家柄で、明治元年9月、内藤一族(内藤家、武川家、上田家)は西軍襲来の際、

警鐘を鳴らし、そろって入城することになっていました。

8月22日、西軍は戸ノ口十六橋を破って滝沢峠を下り、翌日には城下に侵攻。

内藤一族も城へ駆けつけますが、城門は固く閉じられており、やむを得ず泰雲寺に避難しました。

内藤介右衛門の家族と、 その姻戚にあたる上田八郎右衛門の家族が避難

9月17日、新政府軍が迫ると、内藤・上田両家、計19人名書院に籠って、壮絶な最期を遂げたといいます。

泰雲寺も炎上しました。

焼け跡から19人分の遺骨を掘り出してこれを懇ろに葬ったのは当時泰雲寺に寄宿していた僧得道で、

後日会津に戻ってきた内藤家当主信節が得道の労を多として内藤姓を与え

分家とした。当寺28世内藤得道である。

明治6年(1873)得道は仮本堂を建立し、加藤法印より本尊大日如来ほか5体が献上された。

昭和18年(1943)12月に再び本堂が焼失したが、翌々年11月に再建されて現在に至っている。

一ノ堰六地蔵尊

六地蔵尊縁起は、

今から900余年前、大川の洪水で大木が流れ着きこれに川水があたり、お経のように聞こえたという・・・

その晩近くに住む山田近右衛門の夢枕に地蔵尊が現れ、六体の地蔵尊を刻み安置せよとお告げが・・・

そこで仏師に頼み五百余寸の地蔵を刻み、地蔵堂を建立したことにはじまると言い伝えられている

細身のお姿でした。

六地蔵尊御開帳と一ノ堰盆踊り祭り お祭り実行委員の方と会津鉄道が協力して地域振興を目的とし、

お祭りの間2日間だけの「一ノ堰六地蔵尊駅」が開設され、8月23日および24日に列車7往復停車するという

今年も賑わったようでタウン誌に写真入りで掲載されていました。

会津総合運動公園でランチタイム

人気の散策コース、いつも家族ずれで賑わっている広場・・・

さすが夏休みが終わったばかりの平日、この暑さでは静かでした

神指城跡

蒲生秀行が宇都宮に転封になった後、慶長3年(1598)1月、徳川家康と伊達氏・最上氏を抑える布石として

120万石の大禄で越後から上杉景勝が入ってきた。このとき上杉氏は豊臣五大老の一人となった。

(豊臣五大老;徳川家康・前田利家・毛利輝元・上杉景勝・宇喜多秀家)

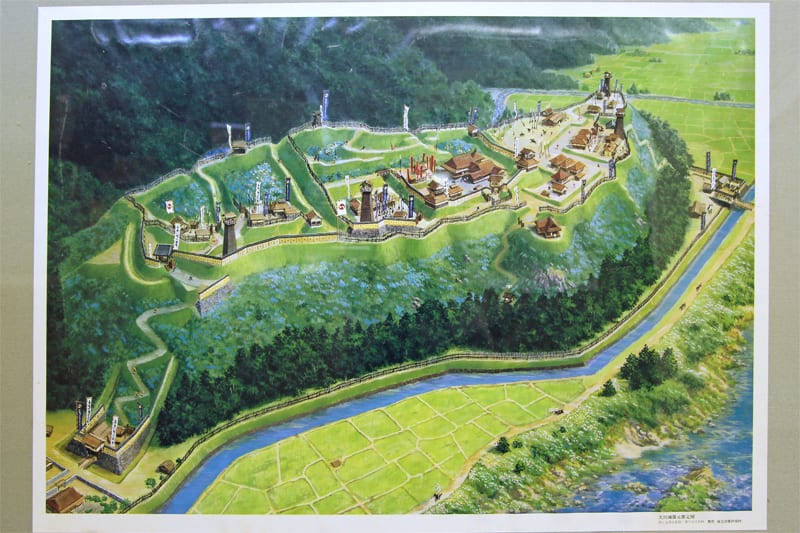

向羽黒山城の整備は、2年を要し、それが終了した慶長5年2月に神指城の整備に入ったという

国重文の『塔寺長帳』には城下町の整備のために十三の村を移転した記録があるという

築城;

慶長5年(1600)3月、上杉景勝は重臣直江兼続に神刺(指)ヶ原に、

鶴ヶ城の約2倍の面積の新城と城下町の造営を命じた。

領内、在郷から約数万人の役夫を集め延べ12万人で慶山から切り出した大石を

三里の石引き道を昼夜兼行で神指城へ運んだという。

本丸の石垣積みは、佐竹家・前田家から穴太石垣職人が数百人応援に来たという。

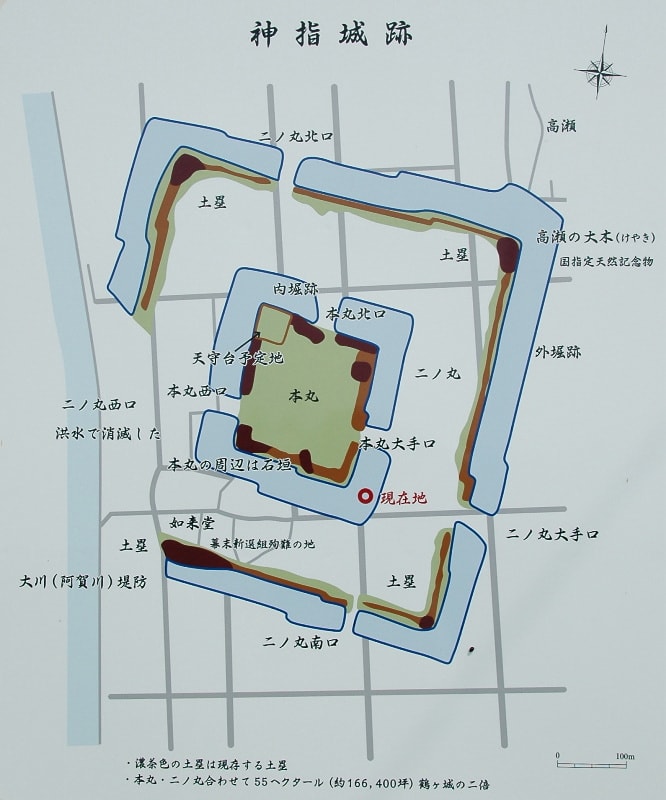

二ノ丸は土塁で囲み、本丸は高石垣で四方を囲み、外濠・内濠には大川と応湖川から水に引き込み、

本丸石垣の東・西・北口の城門に橋を架け

堀や運河を整備し、阿賀野川を下り日本海に出る事が出来る城下町を築き、諸国との貿易を考えたという。

廃城;

しかし、この築城も豊臣の重臣石田三成と組んで徳川家康の天下取りを阻もうとしたため、

家康の横やりが入り、会津攻めが本格化したため慶長5年(1600)6月、築城を中止して

特に白河口などに、防塁・塹壕・砦などを短期間で築き徳川勢の侵攻に備えた。

しかし京の伏見で石田三成が挙兵したため、小山に到着した家康は小山評定の結果関ヶ原に軍を反した

白河決戦は幻に終わり、兼続は北の最上・伊達勢との合戦が続いたが、9月、関ヶ原の東軍勝利の報が届き、

翌6年、上杉景勝は徳川の臣下に降り、米沢30万石に転封と決まり景勝は神指城を破城して米沢に去った。

その後、寛永16年(1643)時の領主加藤明成は、神指城本丸の石垣を総て鶴ヶ城に運び去り、

北出丸・西出丸などの拡張をした。その結果、神指城は廃城となった。