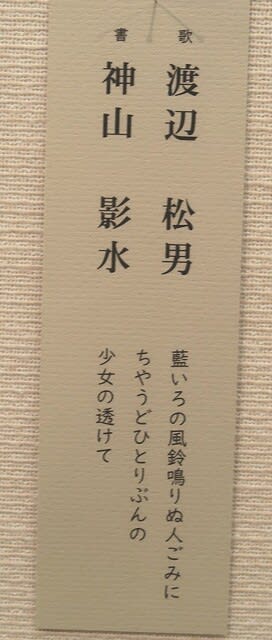

2024年度版 渡辺松男研究42(2016年9月実施)

『寒気氾濫』(1997年)【明快なる樹々】P143~

参加者:M・S、鈴木良明、曽我亮子、渡部慧子、鹿取未放

レポーター:鈴木 良明 司会と記録:鹿取 未放

351 行く雲の高さへ欅芽吹かんと一所不動の地力をしぼる

(レポート)

欅の大木は「行く雲の高さ」を目指して高く高く芽吹こうとしている。地力は本来備わっている力のことだが、欅自身の力というより、背後に自然そのものの生命力の強さが思われる。(鈴木)

(当日意見)

★「行く雲の高さ」というところが遙かな志のようでいいですね。 (慧子)

★松男さんらしい歌ですね。「一所不動」というところ、木というのは動かないのが本

来で、動かないことを選択したんだという歌もありました。動かないことによって本

来の力を発揮できるのが面白い。(鹿取)

★「一所不動」であるころで自然の力を全部吸い上げてしまう。地力ってそういう感じ

なんだと思います。(鈴木)

★辞書には「土地が作物を育てる能力」「土地の生産力」とあります。松男さんは「土地

の、土そのものの持つ力」と言う意味合いも込めて歌っているように思います。(鹿取)

★「一所不動」という言葉はあるんですか。(M・S)

★合わせた言葉ですね、力強い言葉。(鈴木)

★私もこの歌はこの言葉で出来ていると思う。一生懸命だったらつまらない。(M・S)

(まとめ)

以前にも引用したが、この歌と関連のある松男さんのエッセイ「樹木と「私」との距離をどう詠うか」より引用します。

【木の内側の大部分は死んでいるということは木の不動性と垂直性に関連している。木は生き方として不動性を選択したときに垂直性を運命づけられた。一所に行き続けるためには上に伸びなければならないからだ。伸びることを、内側の死という塊が支え、そして塊は年々太っていくのsである。】

『寒気氾濫』(1997年)【明快なる樹々】P143~

参加者:M・S、鈴木良明、曽我亮子、渡部慧子、鹿取未放

レポーター:鈴木 良明 司会と記録:鹿取 未放

351 行く雲の高さへ欅芽吹かんと一所不動の地力をしぼる

(レポート)

欅の大木は「行く雲の高さ」を目指して高く高く芽吹こうとしている。地力は本来備わっている力のことだが、欅自身の力というより、背後に自然そのものの生命力の強さが思われる。(鈴木)

(当日意見)

★「行く雲の高さ」というところが遙かな志のようでいいですね。 (慧子)

★松男さんらしい歌ですね。「一所不動」というところ、木というのは動かないのが本

来で、動かないことを選択したんだという歌もありました。動かないことによって本

来の力を発揮できるのが面白い。(鹿取)

★「一所不動」であるころで自然の力を全部吸い上げてしまう。地力ってそういう感じ

なんだと思います。(鈴木)

★辞書には「土地が作物を育てる能力」「土地の生産力」とあります。松男さんは「土地

の、土そのものの持つ力」と言う意味合いも込めて歌っているように思います。(鹿取)

★「一所不動」という言葉はあるんですか。(M・S)

★合わせた言葉ですね、力強い言葉。(鈴木)

★私もこの歌はこの言葉で出来ていると思う。一生懸命だったらつまらない。(M・S)

(まとめ)

以前にも引用したが、この歌と関連のある松男さんのエッセイ「樹木と「私」との距離をどう詠うか」より引用します。

【木の内側の大部分は死んでいるということは木の不動性と垂直性に関連している。木は生き方として不動性を選択したときに垂直性を運命づけられた。一所に行き続けるためには上に伸びなければならないからだ。伸びることを、内側の死という塊が支え、そして塊は年々太っていくのsである。】