こんばんは、白黒茶々です。

GWは派手な外出や浜松まつりへの参加をしなくても、着々と時間が過ぎていきました。 早いもので、気付いたら後半に入っていて、そのあたりには子供の日が組み込まれていました。

早いもので、気付いたら後半に入っていて、そのあたりには子供の日が組み込まれていました。 ということで………

ということで………

今年も波狛部屋に兜を飾りました。 「なんで二段重ねになっているの?」と囁かれたそこのアナタ、いい質問ですね

「なんで二段重ねになっているの?」と囁かれたそこのアナタ、いい質問ですね 下段のケース入りの飾りは、たつぴが初節句を迎えたときに、そのお祝いに私の叔母からいただいたものです。

下段のケース入りの飾りは、たつぴが初節句を迎えたときに、そのお祝いに私の叔母からいただいたものです。 それから上段のものは、今からン十年前の昭和時代に、私のほうの初節句の際に、私の叔父が贈ってくれたものであります。

それから上段のものは、今からン十年前の昭和時代に、私のほうの初節句の際に、私の叔父が贈ってくれたものであります。 そちらの兜は、先代犬の箔も含めて、白黒茶々家の男子はすべてかぶってきたので………

そちらの兜は、先代犬の箔も含めて、白黒茶々家の男子はすべてかぶってきたので………

今回は狛にかぶせましょう いかがでしょうか、似合っているでしょうか?なんか、ひこにゃんの犬バージョンみたいに見えてきましたよ。

いかがでしょうか、似合っているでしょうか?なんか、ひこにゃんの犬バージョンみたいに見えてきましたよ。 そうしたらしばらくの間、心の中で彼のことを「ひこわん」と呼ばせていただきます。

そうしたらしばらくの間、心の中で彼のことを「ひこわん」と呼ばせていただきます。 それからこのノリでいけば、烏帽子も似合いそうですね。

それからこのノリでいけば、烏帽子も似合いそうですね。

話は変わって、GWは行楽の時季でもあります。 今年はコロナ禍の影響で、その期間中でも列車や新幹線はガラ空きだったそうです。このような状況では、私の好きなお城めぐりも憚(はばか)られられる……… というよりは、全国各地のお城自体閉鎖されているのですけど。

今年はコロナ禍の影響で、その期間中でも列車や新幹線はガラ空きだったそうです。このような状況では、私の好きなお城めぐりも憚(はばか)られられる……… というよりは、全国各地のお城自体閉鎖されているのですけど。 よく考えてみたら、今年に入ってから私はまだメジャーなお城には行っていなくて、列車にも1度も乗っていませんでした。

よく考えてみたら、今年に入ってから私はまだメジャーなお城には行っていなくて、列車にも1度も乗っていませんでした。

いずれにしても、GW中にお城を訪問するのはムリなので、こうなったら今回の日記のタイトルで謳っている通り、築くことにしましょう

………とはいっても、本物のお城は広大な敷地や莫大な費用、経験豊富な職人集団などを揃えなければならないので、ちょっとムリ、いや、できません。 そこで、私が目を付けたのは………

そこで、私が目を付けたのは………

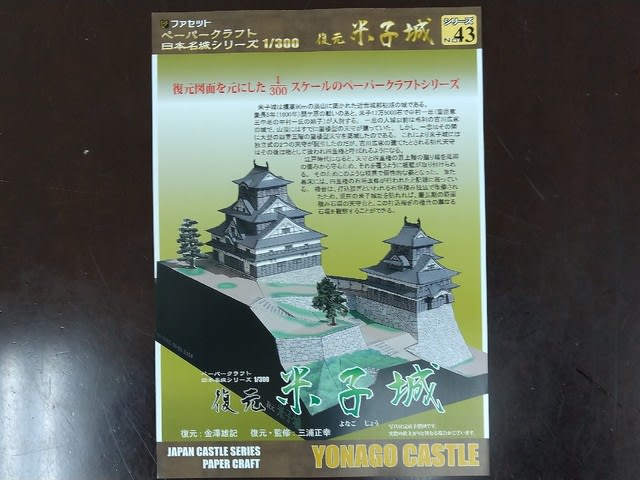

ファセットさんが取り扱っている、ペーパークラフトのお城でした。 現在、ラインナップは43種類にまで増えてていて、すべて300分の1の縮尺率となっています。それらの中には、現存するものや復元されたものに加えて、かつて存在したお城があります。

現在、ラインナップは43種類にまで増えてていて、すべて300分の1の縮尺率となっています。それらの中には、現存するものや復元されたものに加えて、かつて存在したお城があります。 やはり作るのだったら、今は失われているものの、いずれ再建してもらいたいのがいいですね。

やはり作るのだったら、今は失われているものの、いずれ再建してもらいたいのがいいですね。 そのような思いを巡らせ、私が選んだものは………

そのような思いを巡らせ、私が選んだものは………

米子城にございます そのお城は鳥取県の最西端に位置する米子市の、中海の湖畔の標高90mの湊山にありました。

そのお城は鳥取県の最西端に位置する米子市の、中海の湖畔の標高90mの湊山にありました。 天正19年(1591年)頃に吉川広家によって築かれ、さらに慶長5年(1600年)に城主となった中村一忠が大改修をおこなって………

天正19年(1591年)頃に吉川広家によって築かれ、さらに慶長5年(1600年)に城主となった中村一忠が大改修をおこなって………

今日見られる、山陰最大級の規模となりました。 その際に、吉川広家の頃から存在していた3層4階の天守はそのまま残し、さらにその脇に4層5階のもっと大きな天守を建てたのです

その際に、吉川広家の頃から存在していた3層4階の天守はそのまま残し、さらにその脇に4層5階のもっと大きな天守を建てたのです 元祖の天守は副天守もしくは四重櫓に降格となったのですけど、米子城は山上に大小の2つの天守が並立する珍しい城となりました。

元祖の天守は副天守もしくは四重櫓に降格となったのですけど、米子城は山上に大小の2つの天守が並立する珍しい城となりました。

しかし、明治初期に廃城となって建物は格安で競売に出され、天守は古物商の山本新助が30円で買い叩き、壊して風呂の薪にして燃やしてしまったと云われています。 今からすると、なんてもったいないことを………

今からすると、なんてもったいないことを………

現在は石垣を残すのみとなっているのですけど、私は風光明媚なその地に天守が再建されることをずっと望んでいます。 ちなみにこちらのお城には、過去に2回ほど行ったことがあります。その米子城がペーパークラフトで甦るなんて、嬉しいですね。

ちなみにこちらのお城には、過去に2回ほど行ったことがあります。その米子城がペーパークラフトで甦るなんて、嬉しいですね。 失礼ながら知名度の低いこのお城に目を付け、ペーパークラフトにしてくださったファセットさんのゲル総帥(石原茂代表)には、とても感謝しています。

失礼ながら知名度の低いこのお城に目を付け、ペーパークラフトにしてくださったファセットさんのゲル総帥(石原茂代表)には、とても感謝しています。

ところが、米子城のペーパークラフトを取り寄せ、すぐに作りたい欲満々の私に「待った 」がかかりました。

」がかかりました。

そういえば、私には作りかけのお城があったのでした。 1年近くも前に江戸城のペーパークラフトに着手したのですけど「なかなか時間がない」という理由で、土台となる天守台ができたところで中断。半年ぐらい経ってから天守の上層部分を作りかけ、さらに作業が止まっていました。

1年近くも前に江戸城のペーパークラフトに着手したのですけど「なかなか時間がない」という理由で、土台となる天守台ができたところで中断。半年ぐらい経ってから天守の上層部分を作りかけ、さらに作業が止まっていました。

江戸城は、江戸氏の館があったところに太田道灌が……… って、そのお城の歴史を語ったら長くなりそうなので、徳川将軍家のお城で、3代将軍家光が史上最大規模の天守を築いたで、ヨシとさせていただきます。

とにかくGW中に米子城を作りたかったら、その前に江戸城を完成させなければなりません。 ということで、毎日のように手がけていったら………

ということで、毎日のように手がけていったら………

3日後には、上から3層部分と千鳥破風(三角形の屋根飾り)が完成。

さらにその翌日には、4層になり………

工事を再開させてから1週間ほどで、完工と相成りました。 よく考えてみたら、江戸城の天守は大きいうえに屋根が複雑に入り組んだりしていない層塔型の単純な構造なので、意外と簡単でした。これで、米子城への布石が出来上がりました。

よく考えてみたら、江戸城の天守は大きいうえに屋根が複雑に入り組んだりしていない層塔型の単純な構造なので、意外と簡単でした。これで、米子城への布石が出来上がりました。

ここでキリがよくなったので、ペーパークラフトのお城の作り方を最初からお伝えします。

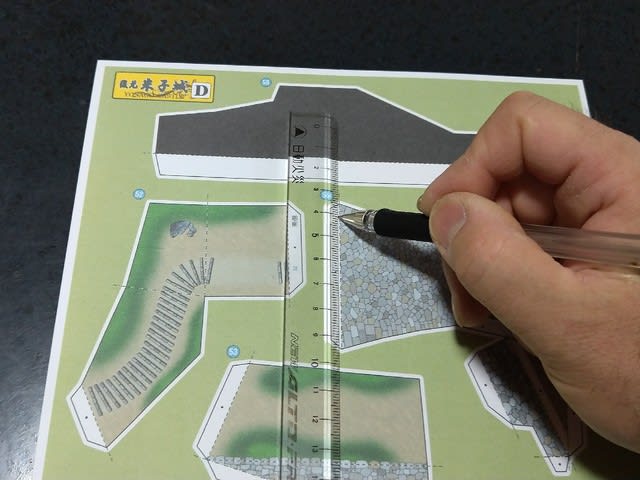

まずは、材料となる部品図を広げて確認します。 米子城には、A4サイズの厚紙が7枚入っていました。

米子城には、A4サイズの厚紙が7枚入っていました。

次に、それらの折り込む線に折り目を入れていくのですけど、その際に私はインクが切れたボールペンを利用しました。

さらに、ハサミで丁寧に切り取っていきます。 なかには細かい部品もあるので、なくさないように気をつけなければなりません。

なかには細かい部品もあるので、なくさないように気をつけなければなりません。 特にシャチホコは小さくて難易度が高いのですけど、予備も用意されているので、気を楽にしていってくださいませ。

特にシャチホコは小さくて難易度が高いのですけど、予備も用意されているので、気を楽にしていってくださいませ。

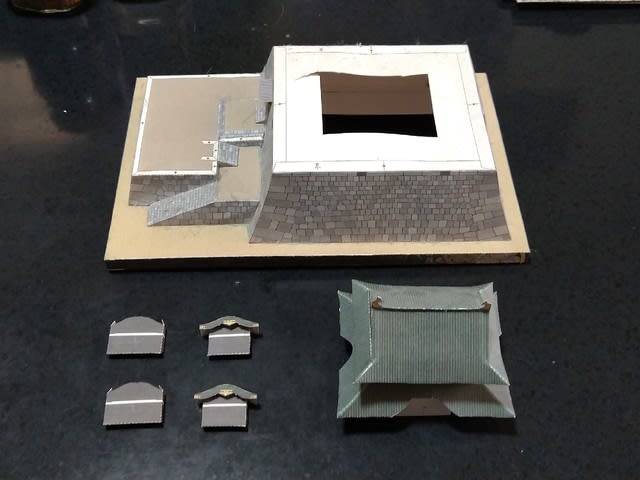

それらが済んだら、いよいよ糊を塗って組み立てていきます。 本物のお城は普請という土木工事から入るので、私もそれに則って土台から作るようにしています。

本物のお城は普請という土木工事から入るので、私もそれに則って土台から作るようにしています。 米子城の場合、湊山の頂上に石垣や山肌、石段が複雑に入り組んでいるので難易度が高く、全体の7割ほどは土台が占めているといってもいいでしょう。

米子城の場合、湊山の頂上に石垣や山肌、石段が複雑に入り組んでいるので難易度が高く、全体の7割ほどは土台が占めているといってもいいでしょう。

なんとか天守台を中心とした土台部分が完成したのですけど、4連休のうちの3日も要してしまいました。 とにかく間を置かずに作事(建築工事)に取り掛かります

とにかく間を置かずに作事(建築工事)に取り掛かります

しかし、こちらでも妙なこだわりが 吉川時代の3層4階の天守が先にあったことから、私もそちらから作っていきました。とはいっても、こちらは小さくて細かいうえに、初層が不等辺5角形の複雑な構造で、苦労させられました。

吉川時代の3層4階の天守が先にあったことから、私もそちらから作っていきました。とはいっても、こちらは小さくて細かいうえに、初層が不等辺5角形の複雑な構造で、苦労させられました。

副天守(四重櫓)はなんとか出来上がったのですけど、残念ながらここで時間切れ

メインとなる天守は、切り取られてバラバラの状態のまま連休明けとなりました。 それでも、その後もコツコツと作っていったら………

それでも、その後もコツコツと作っていったら………

その6日後に、ようやく仕上がりました。 あとはそいつを天守台に据えて、オマケの樹木等を植え付け(糊付け)すれば………

あとはそいつを天守台に据えて、オマケの樹木等を植え付け(糊付け)すれば………

米子城の完成です 小さいながらも、久しぶりに本格的な築城の擬似体験をしたら、今まで以上にお城への愛着が湧いてきましたよ。

小さいながらも、久しぶりに本格的な築城の擬似体験をしたら、今まで以上にお城への愛着が湧いてきましたよ。 できることなら数年以内に本物の米子城を訪れ、そこでかつての天守群の偉容を偲びたいです。

できることなら数年以内に本物の米子城を訪れ、そこでかつての天守群の偉容を偲びたいです。 そうしたらせっかくなので、先に完成させた江戸城と並べてみることにしましょう

そうしたらせっかくなので、先に完成させた江戸城と並べてみることにしましょう

う~む……… あまりの大きさの差(略して大き差)に、圧倒されるというか、踏みつぶされそうな威力です。

あまりの大きさの差(略して大き差)に、圧倒されるというか、踏みつぶされそうな威力です。 なんか、徳川政権の圧倒的な威厳を見せつけられているみたいで、悔しいというか……… もちろん、江戸城も好きですよ!ただ「大きいだけがすべてじゃない」とだけ言わせてください。

なんか、徳川政権の圧倒的な威厳を見せつけられているみたいで、悔しいというか……… もちろん、江戸城も好きですよ!ただ「大きいだけがすべてじゃない」とだけ言わせてください。