こんばんは、白黒茶々です。

昨年の暮れから豊橋市では、小学生を対象として「発見!豊橋の偉人!キーワードラリー」なるものがおこなわれています。 これは地元の偉人に関連する公共施設を巡って、それぞれのところに隠されているキーワードを集め、彼らのことを知るというものです。

これは地元の偉人に関連する公共施設を巡って、それぞれのところに隠されているキーワードを集め、彼らのことを知るというものです。 全てをコンプリートして応募すると、オリジナルの記念グッズがもらえるのですけど………

全てをコンプリートして応募すると、オリジナルの記念グッズがもらえるのですけど………

それに合わせて、豊橋市出身&在住の漫画家・佐野妙先生が手がけた偉人カードも配布されるとのこと。 豊橋の偉人といえば、作曲家の古関裕爾さんを支えた古関金子さんや作詞家の丸山薫さん、中居君にソックリな田村俊子さんなどを連想するのですけど、今回は彼ら以外の6人が挙げられていました。

豊橋の偉人といえば、作曲家の古関裕爾さんを支えた古関金子さんや作詞家の丸山薫さん、中居君にソックリな田村俊子さんなどを連想するのですけど、今回は彼ら以外の6人が挙げられていました。 さらにその偉人カードの中で、小渕志ちさんが私の心に留まりました。

さらにその偉人カードの中で、小渕志ちさんが私の心に留まりました。 か、かわいい………

か、かわいい………

そんなきっかけはさておき、志ちさんのことを調べてみたら、その生涯は波乱に満ちていたものの輝かしいものでもありました。 ということで、今年最初の偉人伝となる今回は、波&狛とともに豊橋市内の小渕志ちさんゆかりの地を巡りながら、彼女の軌跡をたどっていきます。

ということで、今年最初の偉人伝となる今回は、波&狛とともに豊橋市内の小渕志ちさんゆかりの地を巡りながら、彼女の軌跡をたどっていきます。

小渕志ちさんは、弘化4年(1847年)に上野国勢多郡石井村(現在の群馬県前橋市富士見町石井)の貧しい農家に生まれました。 学校には行かなかったのですけど、幼い頃から母親に繰り糸の紡ぎ方を習いました。

学校には行かなかったのですけど、幼い頃から母親に繰り糸の紡ぎ方を習いました。 さらに15歳の頃に製糸業に従事しながら技術を学び、その1年後には独立。

さらに15歳の頃に製糸業に従事しながら技術を学び、その1年後には独立。 自宅の庭に小さな小屋を建てて、座繰製糸(座って道具を使い、蚕の繭から糸を取り出すこと)を始めました。

自宅の庭に小さな小屋を建てて、座繰製糸(座って道具を使い、蚕の繭から糸を取り出すこと)を始めました。

文久4年(1864年)年、17歳のときに齊藤米吉を婿養子に取って結婚したのですけど、そいつがとんでもないヤツで。 彼は働かず、酒や博打に溺れたうえに志ちさんに暴力をふるったので、彼女は生傷が絶えませんでした。

彼は働かず、酒や博打に溺れたうえに志ちさんに暴力をふるったので、彼女は生傷が絶えませんでした。 4年の間に3回も流産し、ようやく授かったよねという子は全盲で生まれてきました。

4年の間に3回も流産し、ようやく授かったよねという子は全盲で生まれてきました。

その11年後の明治12年(1879年)32歳となった志ちさんは、糸繭の取り引きで出入りしていた商人で信頼を寄せていた中島伊勢松(のちに徳次郎と改名)とお伊勢参りを口実にして旅に出ました。 「駆け落ちでは

「駆け落ちでは 」というウワサも立ちましたけど、確証はありません。

」というウワサも立ちましたけど、確証はありません。

志ちさんと徳次郎が愛知県二川町(現在の豊橋市)に滞在している際に、地元の人たちは彼女らが上州人(群馬県民)で製糸のノウハウを身に付けているということを聞き付け、こちらで糸繰りを創業・伝授することを強く請いました。 当時、その地域では養蚕はしていても繭から糸を作る技術はなかったのです。

当時、その地域では養蚕はしていても繭から糸を作る技術はなかったのです。

やがて志ちさんは小さな製糸場を創業し、二川に土着していきました。 ところが、明治17年(1884年)に二川地方でコレラが大流行し、大勢の死者を出してしまいました。

ところが、明治17年(1884年)に二川地方でコレラが大流行し、大勢の死者を出してしまいました。 そういうこともあって、役所は戸籍を持たない無籍者を厳しく取り締まっていて、流れ者の志ちさんたちはそれに該当することに

そういうこともあって、役所は戸籍を持たない無籍者を厳しく取り締まっていて、流れ者の志ちさんたちはそれに該当することに どうする

どうする 志ちさん。

志ちさん。

私たちは二川地区にある大岩(だいがん)寺を訪れました。 こちらのお寺はもとは岩屋にあったのですけど、江戸時代初期に現在地に移転したそうです。

こちらのお寺はもとは岩屋にあったのですけど、江戸時代初期に現在地に移転したそうです。

大岩寺の住職だった二村洞恩は志ちさんと徳次郎を匿い、偽の戸籍を作りました。 ところがそのことがすぐに当局にバレて、徳次郎と住職は逮捕されてしまったのです

ところがそのことがすぐに当局にバレて、徳次郎と住職は逮捕されてしまったのです 病弱だった住職は間もなくして釈放されたのですけど、そのことが原因で亡くなりました。

病弱だった住職は間もなくして釈放されたのですけど、そのことが原因で亡くなりました。 その知らせを聞いた徳次郎は責任を感じて獄中で食を絶ち、やがて彼までも命を失いました。

その知らせを聞いた徳次郎は責任を感じて獄中で食を絶ち、やがて彼までも命を失いました。

1人残された志ちさんはかなり辛かったハズですけど、製糸業に専念しました。 そうすることが今の自分の責務と思ったのでしょう。

そうすることが今の自分の責務と思ったのでしょう。

私たちは、大岩寺の近くにある豊橋市二川地区市民館というところにやって来ました。 その一角には………

その一角には………

「糸徳製糸場跡」という石碑が立てられています。 明治18年(1885年)に志ちさんはこの地に製糸工場を設立しました。

明治18年(1885年)に志ちさんはこの地に製糸工場を設立しました。 その名前の1文字は、徳次郎から取ったのですよね。

その名前の1文字は、徳次郎から取ったのですよね。 さらに彼女は彼の生前の助言に則って、繭としてはクズ扱いされていた玉繭に着目しました。

さらに彼女は彼の生前の助言に則って、繭としてはクズ扱いされていた玉繭に着目しました。 それは2匹の蚕が作った繭で製糸しにくい代物なのですけど、なんとかならないものか?やがて試行錯誤の末に、玉繭から糸を取り出す技術を編み出しました。

それは2匹の蚕が作った繭で製糸しにくい代物なのですけど、なんとかならないものか?やがて試行錯誤の末に、玉繭から糸を取り出す技術を編み出しました。 志ちさんはそのようにして作った糸を玉糸と名付け、糸徳製糸場で生産することに。

志ちさんはそのようにして作った糸を玉糸と名付け、糸徳製糸場で生産することに。 さらに座繰りの自動化に奮闘した朝倉仁右衛門の功績もあって、その製糸場は事業を拡大していきました。

さらに座繰りの自動化に奮闘した朝倉仁右衛門の功績もあって、その製糸場は事業を拡大していきました。

さらにその方法を周囲の同業者にも伝授して、組合を組織化したのです。 その結果、製糸業は豊橋市を支える一大産業となり、この組合を通じて蚕都として大いに栄えていきました。

その結果、製糸業は豊橋市を支える一大産業となり、この組合を通じて蚕都として大いに栄えていきました。

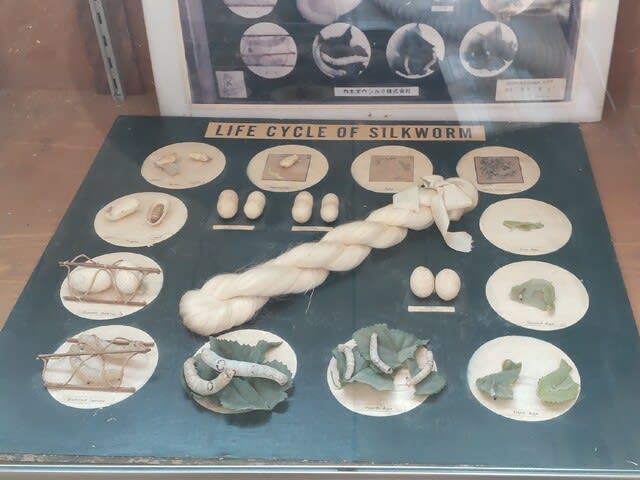

豊橋市の北部の多米町には、多米小学校の旧校舎を利用した豊橋市民俗資料収蔵室という施設があります。 そこには………

そこには………

蚕が成長し、繭になるまでの様子を示したリアルな模型や………

養蚕に関する道具だけでなく………

製糸に使われた道具の数々も展示されています。 それだけではなく、小渕志ちさん関係の資料も見ることができるのですよ

それだけではなく、小渕志ちさん関係の資料も見ることができるのですよ

その一方で、このようなエピソードもありました。 志ちさんは41歳の時に、前橋の1人の鍼灸按摩師を宿場に呼びました。

志ちさんは41歳の時に、前橋の1人の鍼灸按摩師を宿場に呼びました。 しばらくは黙って揉んでもらっていたのですけど「まだわからんのか」と言いました。按摩師はハッとし、すぐに自分の母親であることを感じました。

しばらくは黙って揉んでもらっていたのですけど「まだわからんのか」と言いました。按摩師はハッとし、すぐに自分の母親であることを感じました。 そう、彼女は20歳になった娘のよねだったのです。

そう、彼女は20歳になった娘のよねだったのです。

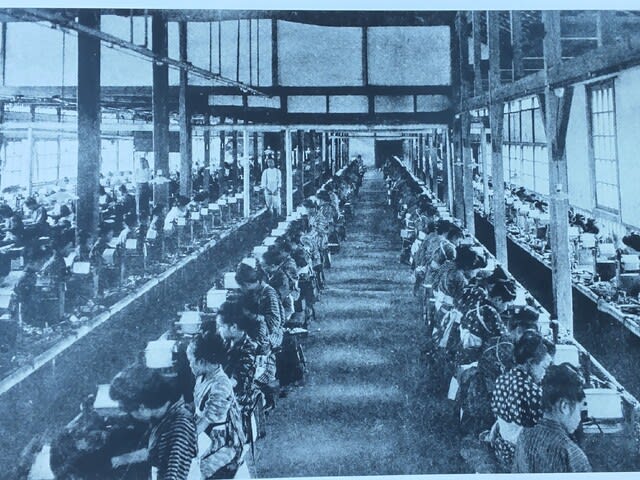

志ちさんは多くの苦難をなめていたこともあって、人の痛みには極めて敏感でした。なので、 必然的に従業員たちにはわが子のように慈愛深く振る舞いました。 また、楽して儲けることを嫌い、 歳を取ってからも朝は一番に工場を見まわり、従業員と食事を共にしたそうです。

また、楽して儲けることを嫌い、 歳を取ってからも朝は一番に工場を見まわり、従業員と食事を共にしたそうです。 製糸業というと「あゝ、野麦峠」のような女工哀史を想像しがちですけど、こちらの仕事場の雰囲気は明るく、和気藹々としていたそうです。

製糸業というと「あゝ、野麦峠」のような女工哀史を想像しがちですけど、こちらの仕事場の雰囲気は明るく、和気藹々としていたそうです。

その頃には、日本の生糸の生産量は世界一となっていて、外貨を稼ぐ重要な輸出産品として国を支えていました。 その功績が称えられて、志ちさんは名古屋離宮(現在の名古屋城)で、日本人女性として初めて天皇陛下に個人拝謁する機会を得ました。

その功績が称えられて、志ちさんは名古屋離宮(現在の名古屋城)で、日本人女性として初めて天皇陛下に個人拝謁する機会を得ました。 その時の記念写真には、彼女はトヨタグループの創始者である豊田佐吉さんの隣に写っています。

その時の記念写真には、彼女はトヨタグループの創始者である豊田佐吉さんの隣に写っています。

さらに志ちさんは「生きることは学ぶことである」として、従業員たちを対象とした青年学校を開きました。  その思いは後世まで受け継がれていきました。

その思いは後世まで受け継がれていきました。

豊橋の製糸業は戦後になって衰退していき、糸徳製糸場は昭和32年(1957年)に廃業しました。 現在は跡形もないのですけど、二川の町中に工場のレンガの防火壁の一部が残っています。

現在は跡形もないのですけど、二川の町中に工場のレンガの防火壁の一部が残っています。

志ちさんの後継者は事業を教育のほうに絞り、それは二川幼稚園の設立に繋がって、現在に至ります。 その園庭にはアベマキの大木があります。

その園庭にはアベマキの大木があります。 推定樹齢が150年なので、志ちさんが活躍していた頃にはすでにあったということに。

推定樹齢が150年なので、志ちさんが活躍していた頃にはすでにあったということに。

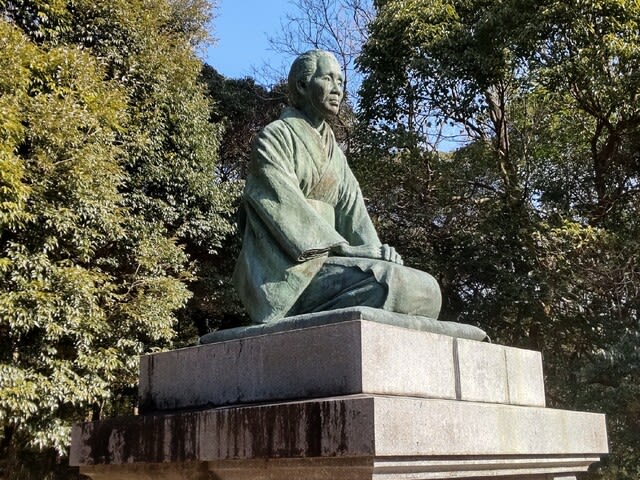

二川の西北の岩屋緑地公園の中には………

小渕志ちさんの銅像があります。 彼女は80歳を過ぎても積極的に工場を見廻り、工女たちに声をかけていったと云われています。そして昭和4年(1929年)3月16日に82年の生涯を終えました。

彼女は80歳を過ぎても積極的に工場を見廻り、工女たちに声をかけていったと云われています。そして昭和4年(1929年)3月16日に82年の生涯を終えました。

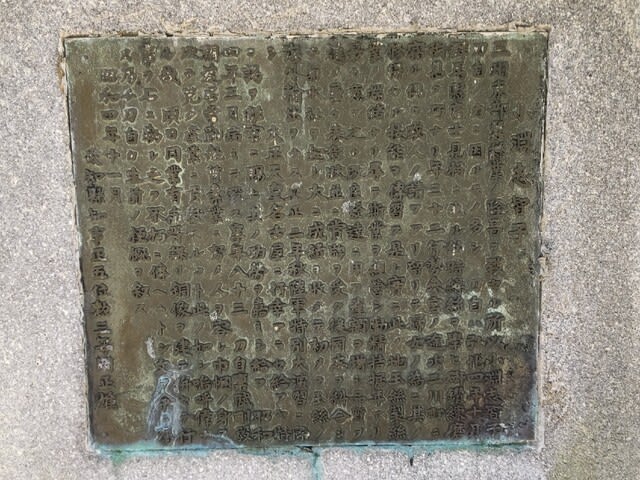

志ちさんを敬い慕う人々の間から彼女の功績を後世に残そうという声があがり、この地に銅像を建てることになりました。 亡くなった年の11月に像は完成。しかし、太平洋戦争中に金属供出されることに。

亡くなった年の11月に像は完成。しかし、太平洋戦争中に金属供出されることに。

そのような状況の中でも台座は死守し、なんとか後世まで残されました。 その碑文の書体の古さから、昭和初期を感じます。

その碑文の書体の古さから、昭和初期を感じます。 志ちさんの名前も「小淵志智子」となっていますし。

志ちさんの名前も「小淵志智子」となっていますし。

終戦から41年後の昭和61年(1986年)になって、糸徳製糸場の元工員や市民たちの手によって、志ちさんの銅像が再建されました。 彼女の眼差しは、形を変えて受け継がれ発展していった豊橋を見つめています。

彼女の眼差しは、形を変えて受け継がれ発展していった豊橋を見つめています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます