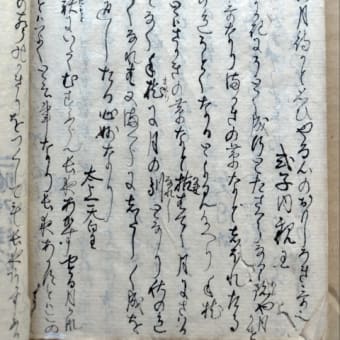

早稲晩稲田の面の梅雨は

薄く濃く

本歌

新古今和歌集 宮内卿

うすくこき野べのみどりの若草に跡まで見ゆる雪のむら消え

伊勢物語

みよし野のたのむの雁もひたぶるに君がかたにぞよるとなくなる

田植えと言う技術は、いつ頃から始まったのだろうか?

wikipediaに依ると、「近年の考古学の発掘成果で、縄文時代晩期から古墳時代にかけての水田遺構が日本各地で発見され、移植栽培の痕跡とみなされる株跡が数多く検出されており、日本でも田植えが古くから行われていたことが裏付けられている。」と有る。

万葉集に

言出しは 誰が言なるか 小山田の 苗代水の 中淀にし 巻第四-776 紀郎女

などがある。

日本の気温の低い時期には、苗代で集中管理して、気温が高くなり、梅雨の雨の多い時期に本田に植えている。

早乙女(五月女)が、神社の神田の田植えを行った。この斎の前に、白妙の衣を洗濯して干すのが、持統天皇御製だと私は主張している。

早稲も万葉集卷第九(新古今和歌集卷第十一 恋歌一)に

石の上布留のわさ田のほには出でず心のうちに戀ひや渡らむ

などが有る。

寒さに強く、早く成熟する品種が選別され、台風が来る前に収穫してしまおうと言う知恵であろう。

台風は、日本の南を通過中で、被害の少ない事を願う。