一番面倒な複葉機の主翼取付作業

「上翼の迎え角が何度で下翼が何度・・・」 図面を見ると時々そんな情報が書き込まれています。

図面上の基準線に対しての角度なんでしょうが、同じように書かれているプロペラのダウン&サイドスラストや水平尾翼の取付角などをすべて正確に設定し、なおかつ重心位置も図面通りの場所にして飛行させたとしたら・・・

どんなピーナッツでも間違いなく飛ぶ! 訳がありません。実際に機体が飛行している時にその決められた角度で飛行するなんてことは間違っても無いでしょう。

細いバルサと紙で出来た機体が何処までも正確に作られているとしても、僅かな湿度の違いで捩れてしまう翼やプロペラスラストの微妙なズレとかで限りなく調整された機体だとしても、この少しの誤差がその飛行パターンに影響を与えます。もちろん機体の形態や性格によって敏感な機体と鈍感な機体はありますが、どちらにしてもその影響は受けることになります。

複葉の主翼取り付け角度にしても、そこに記載されている角度で飛行することはあり得ません。2枚の翼の前縁と後縁の間隔が同じなのか、それとも前縁側が狭くなっているのか、もしくは広くなっているのか。トーイン、トーアウトの状態を示しているものだと解釈しています。

良く聞く話としては「下翼の迎え角を多くつける方が安定して飛行する」とか「同じ角度で胴体に取り付ければ問題ない」とか聞きますが、私には1機の機体を同じ条件で上翼と下翼の角度を変えながらその飛行の変化を調べるテストした経験はありません。単純に「2枚の翼の前を広くするか狭くするか、それとも一緒にするか?」で機体の飛行性能が大きく変わるとなれば、何処かにそんな資料が出てきても良いように思います。それともそんなのは迷信で少しでも翼端が捻っていれば消し飛ぶような話としてだれも相手にしていないものなのか・・・

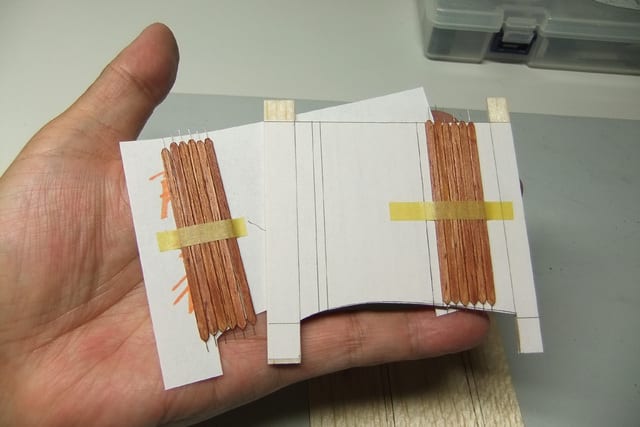

前置きはこれくらいにして、図面上の取り付け角度をトレースしたコピー紙バルサに貼りつけ、それを使って支柱の長さを決めます。もちろん前縁側に使うものと後縁側に使うものとでは微妙に長さが違います。支柱の先端には0.3mmのピアノ線を差し込んで瞬間を流してあります。

これで支柱を正確に指定された位置に差し込めば2枚の翼の角度はこのプレートと同じになるはずです。

しかしこれは理想論で少しばかりの誤差は必ず出てくることはわかっています、理想は理想としてこの単純な方法で取り付けます。ま、1枚じゃ大変なんで「気は心」でプレートは2枚作ってあります。

至れり尽くせりの大掛かりな治具を作ることはしません・・・それを使って完成した機体が飛ばなかったらあなた!

下翼を胴体にズリズリ差し込んでみます。胴体と下翼の取り付け角度は変えようがありません! 図面を信じるだけの話であります。

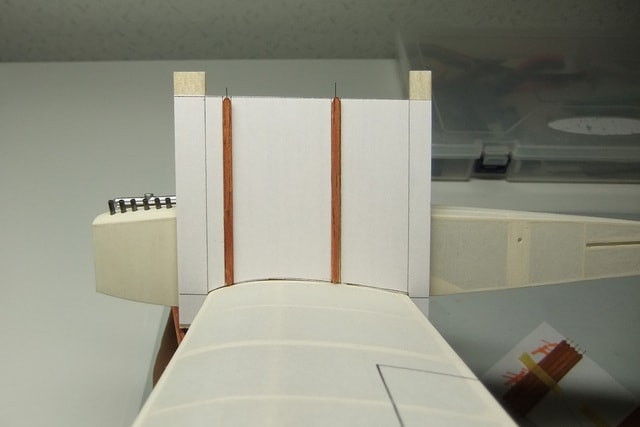

最初の2本を立ててみます。こんな感じか?

瞬間流す度胸はまだありません、リブに差し込んで薄口「グルーイット」で仮止めしてます。

反対側から眺めてみるとこんな感じ。

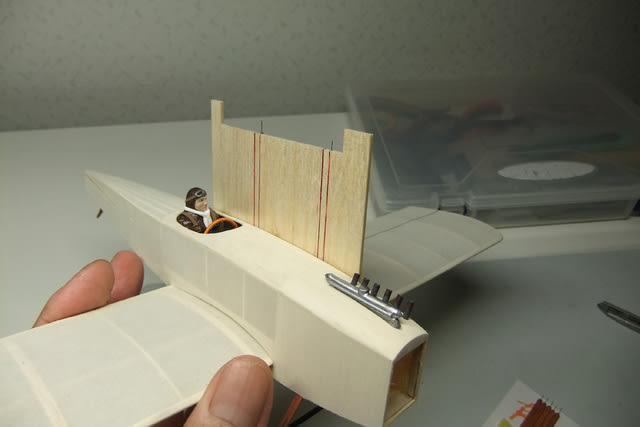

「おい!操縦士、邪魔だから降りろ!」

「心配ですから見てます、飛ぶのは私ですから!」

そして2枚のプレートを使って4本を仮止めしますが、安易な感じは否めません。

でもこれ以上どうすれば良いのか。

最初の2本が自立出来るまでになりました。これって上の翼が横揺れしたら?張線だけで大丈夫?だって私の使ってる張線、ゴムなんですが!

現状ではユラユラユラ・・・

兎に角先に進めませんから立ててみます。接点は0.3mmのピアノ線と1mmのソフトバルサだけですから。

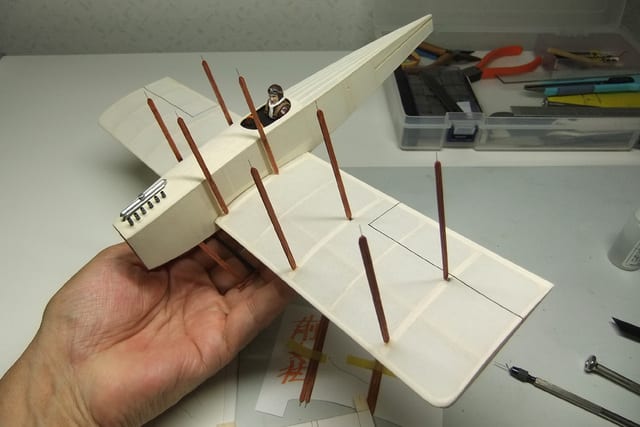

全部おっ立てました。壮観! とか言ってる場合じゃなくて、早く上翼乗せないと・・・

位置決めを正確にするため、一番胴体寄りの支柱4本には胴体との隙間に竹ひごで仮固定してあります。今の所これで横揺れすることはありません。

そしていよいよ上翼を乗せます。もちろんピンバイスで上翼裏側に開けた穴は数知れず!微調整しながら支柱が傾かないよう・・・

乗っけてしまえばどーってことありません。間違いなければ超薄口瞬間を流します。

これでなんとか複葉機の雰囲気は伝わって来ます、しかもかなりのボリュームです。

もう手に引っ掛けて壊さないうちに張線だけでも張っちゃいます。パンスト用の細いゴムですから引っ張り具合は慎重に。

一筆書きみたいに1本で終わってしまいたいのですが、そうは問屋がおろさない!

ここまで翼を取り付けて、「上翼の取り付け角度はもう少し多いほうが良いよ」とか言われても変える気は起きません。

ラジエターも付けちゃいます。

面倒なノーズソケットに必要なルーバーみたいなやつ(悪者扱い)!

サインペンで書いちゃえば良いんですが、どんどん太くなって笑いものになりそうで。

黒い紙を切ってそれを貼って行きます。

もうひとつ、支柱についているこの難解な物体。調べたら「Angle of incidence indicator」なんですね。正確な資料は無く、ライト航空機に使われている同型のもののイラストを発見したのでそれをコピーしました。

最後に残った問題児?も無事に完成しました。

もう無いよね何も?