今年4月上旬に改修が終わって再開した、西洋美術館にようやく行ってきた。前庭の植栽が撤去され、ロダンの彫刻の位置も少々変わった。改修前の写真はこちらに少しあるので、比較できるかなぁ〜?

開催中だったのは

自然と人のダイアローグ展

自然と人のダイアローグ展リニューアルオープンを記念した展覧会で、ドイツのフォルクヴァング美術館との共同企画。ドイツの銀行家カール・エルンスト・オストハウスが実業家の祖父の遺産を受け継いで作り上げたコレクションをもとに、1902年に故郷のハーゲンにフォルクヴァング美術館を設立。第一次世界大戦後オストハウスが亡くなった後、近隣のエッセン市が市民の寄付でコレクションを買い取って市の美術館と統合。ナチス政権下で押収されたり第二次世界大戦中の爆撃がありながらも、再建されて今に至る、優れた近・現代美術のコレクションで知られる美術館。

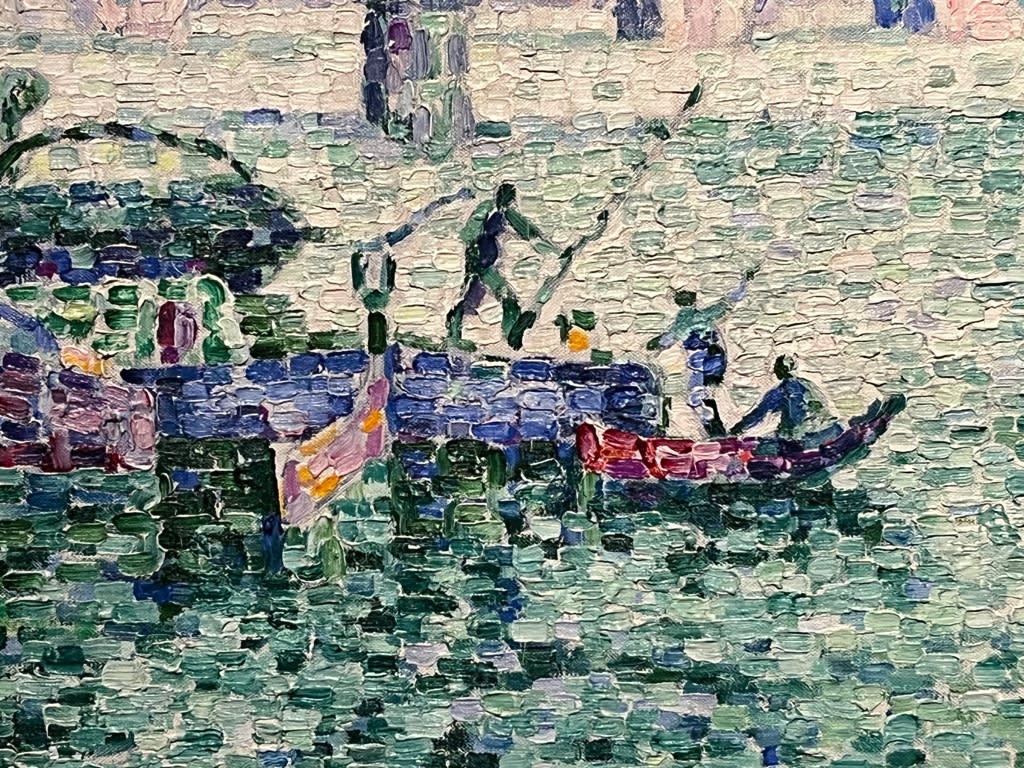

ポール・シニャックのポン・デ・ザール橋

ポール・シニャックのポン・デ・ザール橋

この筆遣い、おもしろ〜い

パウル・クレーの月の出(サン・ジェルマン界隈)

パウル・クレーの月の出(サン・ジェルマン界隈)

ゴッホの刈り入れ

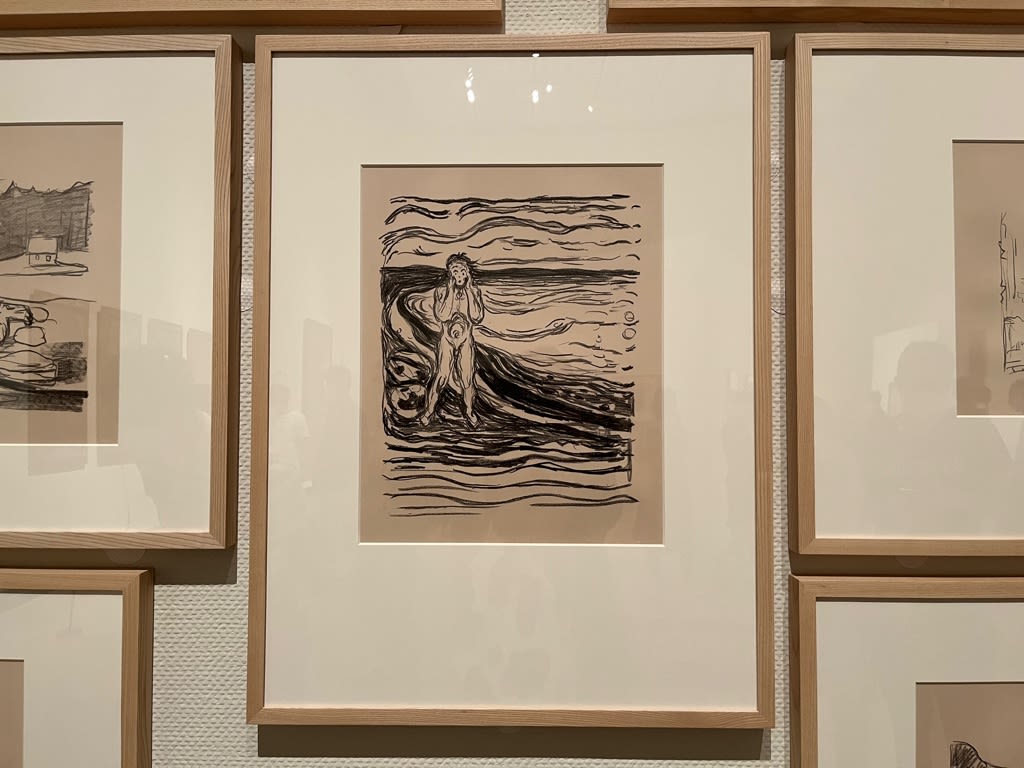

ムンクの素描集

「叫び」っぽい

西洋美術館所蔵の松方コレクションの中から同時代の作品が、フォルクヴァングの作品と一緒に展示してあった。あまり大きな声では言えないけど、あたし、やっぱドイツ人の美的感覚ってわかんないわ〜(苦笑)。それに比べると、西洋美術館の松方コレクションってほんと趣味が良い。ってわけで、特別展だけではなんとなく物足りなくて、常設展にも行ってみた。今回とは展示内容が違うけど(特別展の方で展示されてる作品も多いので)、常設展の会場はこんな感じ

常設展の展示室の先で、同時に開催していたのが「西洋版画を視るーエッチング:線を極める、線を越える」。2018年からの「西洋版画を視る」シリーズの第2弾。エッチングの制作工程が紹介されていたり、西洋美術館の収蔵品のエッチングの作品から、歴史を概観してどのようにエッチングが変わってきたかが追えるような展示になってた。

ギュスターヴ・モローの版画に基づいたフェリックス・ブラックモンの連作 不和の女神(左は試し刷り)

そこから出口に向かう途中に「調和に向かって:ル・コルビュジュエ芸術の第二次マシン・エイジ〜大成建設コレクションより」展示もあった。スイス生まれの建築家にして画家のル・コルビュジエの世界有数のコレクションを所蔵する、大成建設からの寄託作品を中心に構成されていた。西洋美術館を設計した彼の絵は、いつも新館の出口付近に1枚だけかかってて、撮影禁止となっていた。それって大成建設からの寄託だったからなのかなぁ〜?なんてぼんやり思った。

ここにはいつもピカソ様やミロ様がかかってたんだけど、今日はル・コルビュジエの壁状態

が、作品はこんな感じ。う〜ん、あたしは建物の方が好きかも(苦笑)

って感じで日曜日の午後を過ごしたkebaneco一族であった。

全体を淡い色で仕上げており こんな描き方もあるんですね。

ムンクは素描で『叫び』を残していますね。

絵を描く人は 名画と共に残された素描も見て勉強になるでしょうね。

ゴッホとピカソは 一目で作者が分かる作品ですね。

作品の並べ方が さすがの配置と空間の取り方だと思います。

こんな配置が田舎の美術館ではできません。展示会場の面積が

狭いもありますが センスのちがいもあると思います。

ムンクの素描は日本で見ることはないですよね、興味深かったですよ。

ゴッホは遠くから見てもそこだけ後光が差してるように感じます

改めて好きな画家なんだなぁと実感しました。

空間の使い方に関しては、西洋美術館の常設展や、民間の美術館などは素晴らしいと思います。

収蔵品を潤沢に持ち、展示スペースにも保存庫にも余裕があるのでできることですよね。

だから、特別展で集客することが多い地方の美術館は、西洋美術館と比較されたら酷かなぁと思います。。。

ここがオープンするとなんとなく安心って感じがします

>あまり大きな声では言えないけど、あたし、やっぱドイツ人の美的感覚ってわかんないわ〜

↑あまり大きな声で言えないけど賛成です。

ドイツの人ってきっちり真面目な職人魂方面が得意であんまり美術的揺らぎみたいなモンは苦手なんじゃないだろーかと

やっぱ民族的な特徴って現れるんかなぁなどと思いました。

tsuboneさん6月(でしたっけ?)にいらしてましたよね

ここの常設展大好き。

あと、ショップの書籍のセレクションとグッズの趣味も好きです。

小さな声の賛成、ども〜(嬉)

ドイツ人の友人は比較的仲の良い人たちが多いんだけど、

洋服のセンスとアートのセンスは、仲良くなれそうな予感が皆無です。

それに、ドイツの芸術作品にはハッピーなオーラを感じないんですよね。

国民性が真面目だからなのかなぁ?

プロテスタント的快楽は悪、みたいなものがDNAにあるのかしらん?

謎じゃ〜