疫病禍の続く中、この梅雨は家に籠って読書三昧とするしかない。

そこでネットと行きつけの古書店で鎌倉文士達の本を主に14〜5冊ほど漁って来た。

デジタル時代には情報としての紙の本の価値は無い。

今や本はネット上でいくらでも読めるので、若い人達は本に埋もれた部屋など想像出来ないかも知れない。

だが逆に物質としての価値が今後いっそう高まる本もある。

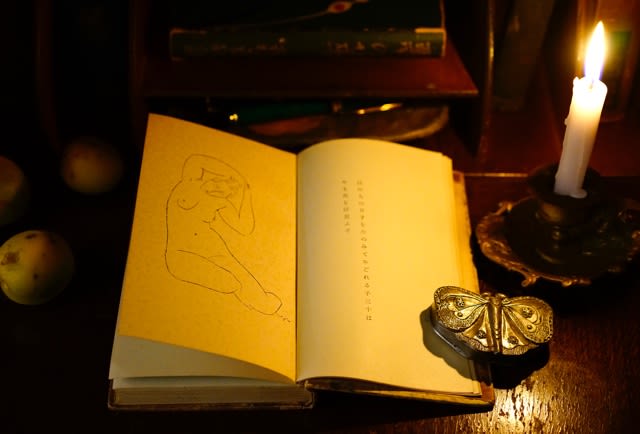

(男ごころ 堀口大学 初版)

大正〜昭和初期頃の詩集歌集は天金や木版画の装丁などが多く、本書も写真製版では無いモディリアニのエッチングが数枚入っていて、今にして見れば物凄く豪華な一冊だ。

ここにデジタルでは味わえない愉悦がある。

歴史的名著や愛唱すべき詩歌集の初版本などは、今後いっそう価値を増しアーティファクト(聖遺物)として祭壇に祀るべき物となるだろう。

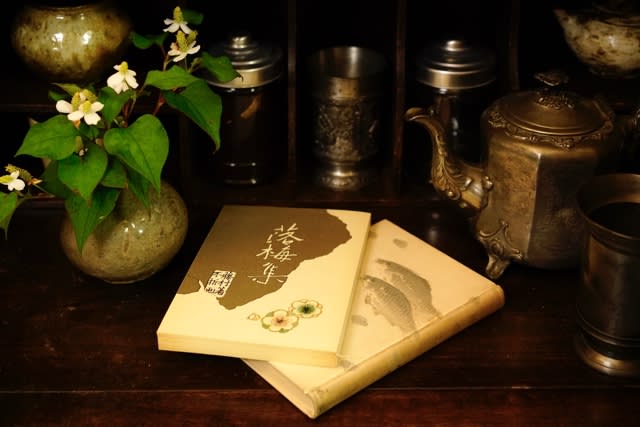

(落梅集 島崎藤村)

十薬の花を活け薬草茶を飲みながら、浪漫派の魁となった藤村の歌集を味わう趣向だ。

藤村終焉の地である大磯の旧宅も近いので、そこの古びた縁側でこの歌集を読む事も可能だ。

詩歌集は10分程のティータイムにたまたま開いた頁を眺めても良く、また小型で持ち歩きし易いので旅のお供にも適している。

実は同じ藤村なら若菜集が欲しいのだが、なかなか見つからない。

この掌に若菜集初版さえあれば、私は100年前の旅の詩人となって「まだあげ初めし前髪の乙女」に会いに行けるのに………。

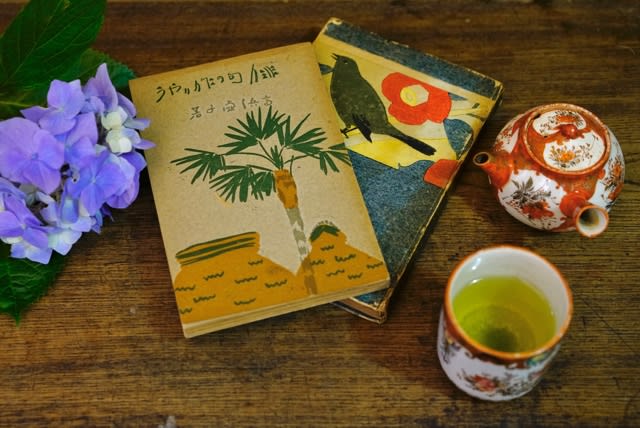

次は本稿既出だが我が俳句短歌の教科書となっている2冊。

(俳句の作りやう 高浜虚子 歌の作りやう 与謝野晶子)

この2冊は句歌の入門書の金字塔で、最近のハウツー本よりよほど説得力がある。

明治頃の茶器でホトトギスや明星に集った先人達の若き頃を思い起こそう。

以降梅雨明けまでは何度か猟書の話が続く。

©️甲士三郎