これまでに句集は何度かやったので、今回は俳書を紹介しよう。

鎌倉の俳人を語るなら高浜虚子は外せない。

我が師有馬朗人の師の師でもある。

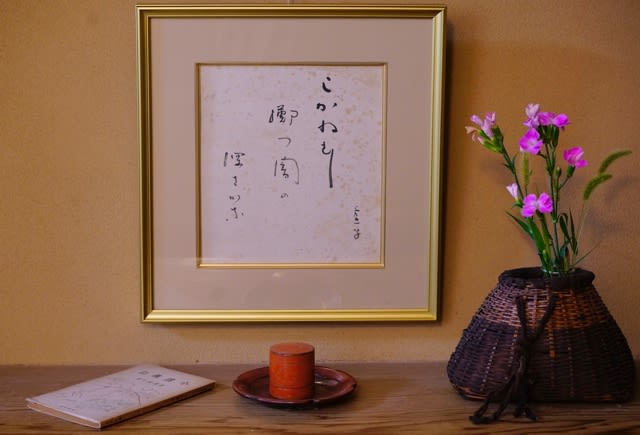

引き篭り中の最大の娯楽であるネットオークションで入手した虚子直筆の色紙。

少しシミがあるので格安で落札できた。

(こがねむし擲つ闇の深さかな 高浜虚子)

鎌倉の夏に飾るには打って付けの句だ。

山際にある我家にも黄金虫はよく飛んでくる。

下の本は同じく虚子の「小諸雑記」。

これを飾っている窓外の闇に100年前の鎌倉の様子が浮かんで来る。

次は久米正雄と久保田万太郎の短冊。

「三汀」は久米正雄の号。

右の本は久保田万太郎が戯曲化した鏡花の「歌行燈」。

万太郎の書はうまいのだが、小さくて細くて解読に難儀する。

他にも芥川龍之介はじめ鎌倉文士の大抵は俳句好きだったので、句の短冊も結構集まりそうだ。

秋桜子は鎌倉文士では無いが、私が若い頃お世話になった東大俳句会の始祖なので疎かには出来ない。

(瀧落ちて群青世界轟けり 水原秋桜子)

如何にも涼しげな軸で、簡素な青紙の表具も気が利いている。

秋桜子の中では隠者の最も好きな句で、我が精神の清涼剤とでも言うべきか。

下は最近増えてしまった鎌倉文士達の古書のために、やはりネットオークションで安く買えた大正時代の小降りの本棚。

私は鎌倉文士達が活躍した大正頃の暮しを手本に、こんな感じで引き篭りの夏を楽しんでいる。

©️甲士三郎