1826

厄 年

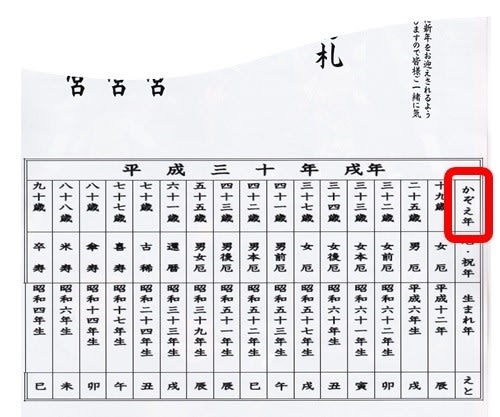

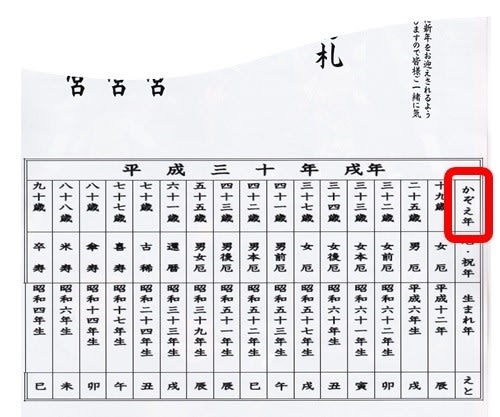

新年を迎え神社やお寺では「平成三十年 厄年」として大きな看板が出されています。男性の42歳、女性の33歳、男女61歳の厄年がよく知られています。

この厄年の年齢の数え方ですが、社寺の看板や暦によるといずれも”数え年”によるとなっています。

数え年は昔用いられていた年齢の数え方で今では年齢は満による数え方が普通になっています。これは昭和24年に「年齢のとなえ方に関する法律」が制定され、この法律に「年齢を数え年によっていた従来のならわしを改めて、満年齢によって言い表わすよう心がけねばならない」と定められたためです。

それにもかかわらずなぜ厄年は数え年で数えるのでしょうか?

あれこれ考えてみました。

ひとつの理由に神社、お寺の昔からのしきたり、伝承行事として行われてきたことがあり、法律ができたからといって、古くから42が「死に」、33が「散々」などと覚えやすい語呂合わせが世間に浸透していることも相まって”厄年の42歳、33歳”を変更することに抵抗があったのではないでしょうか。満で数えれば一つか二つ若くなりますから。

もうひとつの理由として、数え年は生まれたときを1歳として、お正月を迎えるごとに1歳を加えます。ですから暦上の一年間と年齢の一年間が合致することになります。つまり数えで厄年の人はお正月に一斉に厄年になるためお正月にまとめて厄払いの祈願、祈祷を行うことができます。神社やお寺としても都合がよいわけです。

満年齢では誕生日に1歳加算しますので、誕生日ごとバラバラに厄年になることになります。社寺の側とすればまとめることができなく効率が悪くなります。

このような理由もひとつあるのではないかと大変失礼な邪推をしたのですが当たらずとも遠からずの気がします。

(神社やお寺がお正月以外に厄除け祈願祈祷を受け付けていないということではありません。念の為)

さらに加えて古くから干支が年賀状をはじめ我々の生活に深く浸透していることも一因にあると思います。例えば今年は戌年、1月1日に生まれた人も12月31日に生まれた人も戌年です。暦年に厄年がつけられる数え年と同じ考え方です。同じ干支の人は誕生日に関係なく同時に厄年になります。仲間意識、一体感が生まれます。

このようなことから数え年がずっと残っているのではないのでしょうか。

ところで昨年の大晦日にゆく年くる年で放送された厄除け大師として知られている神奈川県の川崎大師では数え年ではなく満年齢によって厄年を数えています。満年齢の42歳とか33歳とかです。そして毎日厄除けの祈願を受け付けています。

http://www.kawasakidaishi.com/profit/yakudoshi.html

あたらしい考え方のお寺だと思います。

ただし一般にいう61歳の厄年だけは川崎大師では満年齢の60歳としていますので、数えの生年と同じになっています。

また年齢の節目として喜寿、傘寿、米寿などの長寿祝いがあります。これも厄年とおなじく数え年によっている場合が多いようです。

しかし、4年前になりますが、天皇陛下が満年齢で80歳の誕生日をお迎えになられたときに傘寿のお祝いをされていました。天皇陛下のお祝いですから宮内庁や関係省庁で十分な検討をしたうえで満年齢でのお祝いとされたのでしょう。

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9049.html

私の周りの人たちは厄年や祝い年は数えによると考えている人がほとんどです。

厄年はその一年間を対象に考えられ、神社やお寺から”数え年で”といわれているため変更することは難しいところだと思いますが、祝い年はその年ではなく”誕生日”をお祝いすることが多いため次第に満年齢によるお祝いが増えてくるような気がするのですがどうでしょうか。

厄 年

新年を迎え神社やお寺では「平成三十年 厄年」として大きな看板が出されています。男性の42歳、女性の33歳、男女61歳の厄年がよく知られています。

この厄年の年齢の数え方ですが、社寺の看板や暦によるといずれも”数え年”によるとなっています。

数え年は昔用いられていた年齢の数え方で今では年齢は満による数え方が普通になっています。これは昭和24年に「年齢のとなえ方に関する法律」が制定され、この法律に「年齢を数え年によっていた従来のならわしを改めて、満年齢によって言い表わすよう心がけねばならない」と定められたためです。

それにもかかわらずなぜ厄年は数え年で数えるのでしょうか?

あれこれ考えてみました。

ひとつの理由に神社、お寺の昔からのしきたり、伝承行事として行われてきたことがあり、法律ができたからといって、古くから42が「死に」、33が「散々」などと覚えやすい語呂合わせが世間に浸透していることも相まって”厄年の42歳、33歳”を変更することに抵抗があったのではないでしょうか。満で数えれば一つか二つ若くなりますから。

もうひとつの理由として、数え年は生まれたときを1歳として、お正月を迎えるごとに1歳を加えます。ですから暦上の一年間と年齢の一年間が合致することになります。つまり数えで厄年の人はお正月に一斉に厄年になるためお正月にまとめて厄払いの祈願、祈祷を行うことができます。神社やお寺としても都合がよいわけです。

満年齢では誕生日に1歳加算しますので、誕生日ごとバラバラに厄年になることになります。社寺の側とすればまとめることができなく効率が悪くなります。

このような理由もひとつあるのではないかと大変失礼な邪推をしたのですが当たらずとも遠からずの気がします。

(神社やお寺がお正月以外に厄除け祈願祈祷を受け付けていないということではありません。念の為)

さらに加えて古くから干支が年賀状をはじめ我々の生活に深く浸透していることも一因にあると思います。例えば今年は戌年、1月1日に生まれた人も12月31日に生まれた人も戌年です。暦年に厄年がつけられる数え年と同じ考え方です。同じ干支の人は誕生日に関係なく同時に厄年になります。仲間意識、一体感が生まれます。

このようなことから数え年がずっと残っているのではないのでしょうか。

ところで昨年の大晦日にゆく年くる年で放送された厄除け大師として知られている神奈川県の川崎大師では数え年ではなく満年齢によって厄年を数えています。満年齢の42歳とか33歳とかです。そして毎日厄除けの祈願を受け付けています。

http://www.kawasakidaishi.com/profit/yakudoshi.html

あたらしい考え方のお寺だと思います。

ただし一般にいう61歳の厄年だけは川崎大師では満年齢の60歳としていますので、数えの生年と同じになっています。

また年齢の節目として喜寿、傘寿、米寿などの長寿祝いがあります。これも厄年とおなじく数え年によっている場合が多いようです。

しかし、4年前になりますが、天皇陛下が満年齢で80歳の誕生日をお迎えになられたときに傘寿のお祝いをされていました。天皇陛下のお祝いですから宮内庁や関係省庁で十分な検討をしたうえで満年齢でのお祝いとされたのでしょう。

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9049.html

私の周りの人たちは厄年や祝い年は数えによると考えている人がほとんどです。

厄年はその一年間を対象に考えられ、神社やお寺から”数え年で”といわれているため変更することは難しいところだと思いますが、祝い年はその年ではなく”誕生日”をお祝いすることが多いため次第に満年齢によるお祝いが増えてくるような気がするのですがどうでしょうか。