12月11日 (金曜日)

記事に先日亡くなった野坂氏のことが

特異な作家さんだったなあ~!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「せめて『火垂るの墓』にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、

今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、

くやむ気持ちが強く、小説中の清太(せいた)に、その思いを託したのだ」。

「火垂るの墓」で直木賞を受賞した野坂昭如さんは書いている。

小説の妹は4歳だが、野坂さんの妹は1歳半で栄養失調死している。

当時14歳の野坂さんは自らの飢えのあまり

妹の食いぶちまで手を出し、泣きやまない妹を殴ったこともあったと悔恨を明かしてきた。

「生き長らえる自分の、うしろめたい気持ちに、

責めたてられ、あざ笑われ、ののしられつつ、ぼくはぼく自身の小さな文字を書く

……五十歩百歩の、その逃げすぎた五十歩の距離、五十歩のうしろめたさが

ぼくを焼跡闇市(やけあとやみいち)にしばりつけている」

(アドリブ自叙伝)

人の暮らしも心も焼き払った戦災、生々しい欲望がタテマエを破って交錯した闇市……

それらがすっかり忘れられ、経済成長が新たなタテマエを築き上げた時代に名乗りをあげた「焼跡闇市派」

であった。

その自己主張は強烈で、

タテマエの境界は次々に超えられた。

歌手クロード・野坂、CMソングに早口のテレビ評論、

わいせつ文書裁判、参院議員と衆院選落選……八面六臂を並べれば、

まるで時代のおもちゃ箱をひっくり返したようである。

だが、その当時を自分の弱さをごまかす「ボロ隠しに汲々としていた」とも回想した。

この春まで続けた小紙連載でも妹について

「何十年経っても、いたたまれない気持ち」と記した野坂さんだ。

連載の最後に「戦後が圧殺されようとしている」の直言を残した焼け跡闇市派だった。

====================

背景を知れば少しは・・めちゃブリの行動もわかるような気がする。

蛇足)あらすじ

起:母の死

清太は海軍大尉の長男で、心臓を患っている母と4歳の妹・節子と暮らしていた。

昭和20年6月、神戸に空襲警報が鳴り響く。清太は心臓の悪い母(志乃原良子)を先に避難させ、

家を片付けてから妹の節子(白石綾乃)を背負って逃げようとするが、道は火の手に閉ざされてしまう。

炎を避けて海へ向かい、難を逃れた清太は、避難所である学校へと向かう。

そこで、変わり果てた姿になった母と対面することになった。

承:兄妹2人の生活

家を焼け出された兄妹は遠縁に当たる未亡人宅に身を寄せた。しかし、うまくいっていた共同生活も、生活が苦しくなると しこりが出てきた。未亡人は学校へ行かず、防火訓練にも参加しないで遊んでいる

2人に対して不満をぶつけるようになった。

一方清太も、母の着物で手に入れたお米を自分の子どもたちにばかり食べさせる叔母の

あからさまな意地悪と口の悪さに我慢の限界を迎え、

ある日節子を連れて未亡人の家を出る。そして、二人はわずかの家財道具をリヤカーに積み、

川辺の横穴豪へ住みついた。

兄妹は水入らずで、貧しくとも楽しい生活を送ることになった。

食糧は川で取れるタニシやフナ。電気もないので明りには、

蛍を集めて瓶に入れていた。節子は幼心に母の死を知っており、蛍の墓を見ながら偲ぶのだった。

転:弱っていく節子

楽しい生活も束の間、やがて食糧も尽き、清太は畑泥棒までやるようになった。

ある晩、清太は畑に忍び込んだところを見つかり、農夫にさんざん殴られたあげく

警察につき出されてしまう。すぐに釈放されたものの、

幼い節子の体は栄養失調 のため日に日に弱っていった。

ある日、川辺でぐったりしていた節子を清太は医者に診せたが、

「薬では治らない。滋養をつけなさい」と言われただけだった。

結:兄妹の死

昭和20年の夏、日本はようやく終戦を迎えた。清太らの父は海軍にいたが、

生還する望みは薄かった。清太は銀行からおろした金で食糧を買い、

節子におかゆとスイカを食べさせるが、もはや口にする力も失くしていた。

節子は静かに息をひき取る。

清太は一人になったが、彼もまた駅で浮浪者とともにやがてくる死を待つだけだった。

清太の傍らには、火葬した節子の遺骨をいれたドロップが置かれていた。

====================================

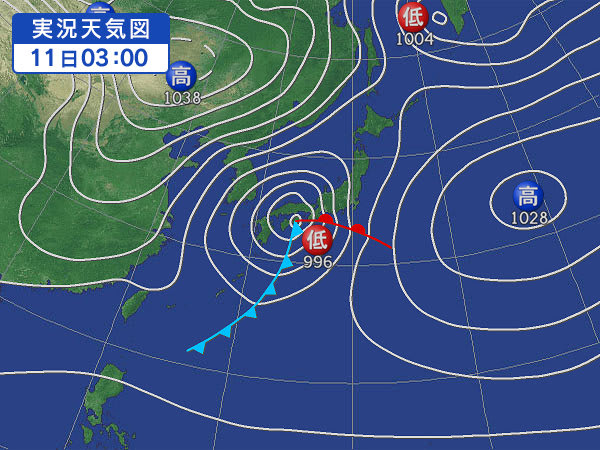

晴れ

晴れ 強風

強風

。

。