3月31日 (土曜日) 晴れ

館林の茂林寺までサクラ見物でドライブ。

枝垂れサクラが終わってしまった。

残念だ。

裏手には大きな桜の木が・・

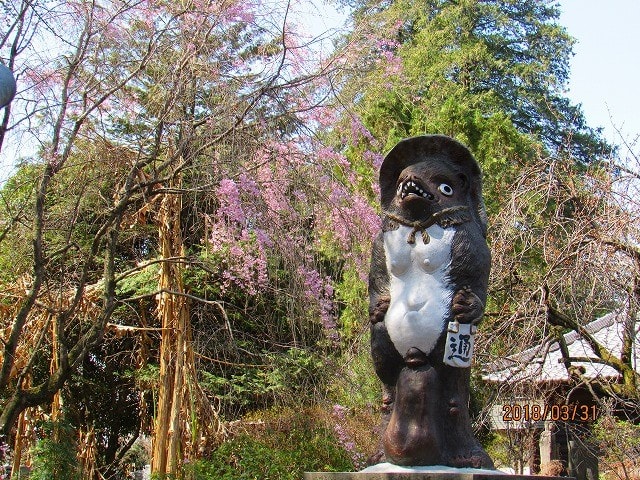

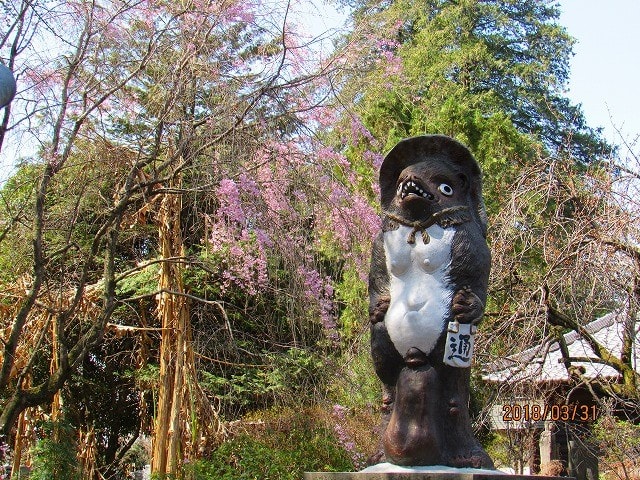

駐車場入り口にタヌキの置物が・・

茂林寺川にかかる鯉のぼりと桜が丁度いい感じだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~

茂林寺と分福茶釜

当山は分福茶釜の寺として知られております。

寺伝によると、開山大林正通に従って、

伊香保から館林に来た守鶴は、代々の住職に仕えました。

元亀元年(1570)、七世月舟正初の代に茂林寺で千人法会が催された際、

大勢の来客を賄う湯釜が必要となりました。

その時、守鶴は一夜のうちに、どこからか一つの茶釜を持ってきて、

茶堂に備えました。 ところが、

この茶釜は不思議なことにいくら湯を汲んでも尽きることがありませんでした。

守鶴は、自らこの茶釜を、

福を分け与える「紫金銅分福茶釜」と名付け、

この茶釜の湯で喉を潤す者は、開運出世・寿命長久等、八つの功徳に授かると言いました。

その後、守鶴は十世天南正青の代に、

熟睡していて手足に毛が生え、尾が付いた狢(狸の説もある)の正体を現わしてしまいます。

これ以上、当寺にはいられないと悟った守鶴は、

名残を惜しみ、人々に源平屋島の合戦と釈迦の説法の二場面を再現して見せます。

人々が感涙にむせぶ中、守鶴は狢の姿となり、飛び去りました。

時は天正十五年(一五八七)二月二十八日。

守鵜が開山大林正通と小庵を結んでから百六十一年の月日が経っていました。

後にこの寺伝は、明治・大正期の作家、巌谷小波氏によって

お伽噺「文福茶釜」として出版され、

茶釜から顔や手足を出して綱渡りする狸の姿が、広く世に知られる事になりました。

======================

つづいて館林つつじが岡公園に行ってみる。

ここは今誰も見に来ない。地元の方が散歩している。

城沼に面している桜は綺麗だ。

城沼を挟んで尾曳神社がある。

同期入社のK君が幼いころ育ったところだ。

尾曳稲荷神社概要

館林市の花菖蒲園・つつじが岡公園の北側にあり「狐の尾曳伝説」の

謂れをもつ稲荷神社です。

館林城築城の際城郭の鬼門(北東)建立したために

神社建築としては珍しい西向きの社殿になっています。

~~~~~~~~~

館林のお鮨屋に行ったが

店の名は”星好”が満席であった・・あきらめて帰宅しながら軽食をとって

ネット注文の写真「先日の先輩達の花見」をとりに行く。

車内は暑い!

================

館林の茂林寺までサクラ見物でドライブ。

枝垂れサクラが終わってしまった。

残念だ。

裏手には大きな桜の木が・・

駐車場入り口にタヌキの置物が・・

茂林寺川にかかる鯉のぼりと桜が丁度いい感じだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~

茂林寺と分福茶釜

当山は分福茶釜の寺として知られております。

寺伝によると、開山大林正通に従って、

伊香保から館林に来た守鶴は、代々の住職に仕えました。

元亀元年(1570)、七世月舟正初の代に茂林寺で千人法会が催された際、

大勢の来客を賄う湯釜が必要となりました。

その時、守鶴は一夜のうちに、どこからか一つの茶釜を持ってきて、

茶堂に備えました。 ところが、

この茶釜は不思議なことにいくら湯を汲んでも尽きることがありませんでした。

守鶴は、自らこの茶釜を、

福を分け与える「紫金銅分福茶釜」と名付け、

この茶釜の湯で喉を潤す者は、開運出世・寿命長久等、八つの功徳に授かると言いました。

その後、守鶴は十世天南正青の代に、

熟睡していて手足に毛が生え、尾が付いた狢(狸の説もある)の正体を現わしてしまいます。

これ以上、当寺にはいられないと悟った守鶴は、

名残を惜しみ、人々に源平屋島の合戦と釈迦の説法の二場面を再現して見せます。

人々が感涙にむせぶ中、守鶴は狢の姿となり、飛び去りました。

時は天正十五年(一五八七)二月二十八日。

守鵜が開山大林正通と小庵を結んでから百六十一年の月日が経っていました。

後にこの寺伝は、明治・大正期の作家、巌谷小波氏によって

お伽噺「文福茶釜」として出版され、

茶釜から顔や手足を出して綱渡りする狸の姿が、広く世に知られる事になりました。

======================

つづいて館林つつじが岡公園に行ってみる。

ここは今誰も見に来ない。地元の方が散歩している。

城沼に面している桜は綺麗だ。

城沼を挟んで尾曳神社がある。

同期入社のK君が幼いころ育ったところだ。

尾曳稲荷神社概要

館林市の花菖蒲園・つつじが岡公園の北側にあり「狐の尾曳伝説」の

謂れをもつ稲荷神社です。

館林城築城の際城郭の鬼門(北東)建立したために

神社建築としては珍しい西向きの社殿になっています。

~~~~~~~~~

館林のお鮨屋に行ったが

店の名は”星好”が満席であった・・あきらめて帰宅しながら軽食をとって

ネット注文の写真「先日の先輩達の花見」をとりに行く。

車内は暑い!

================

若いころ

若いころ 聖人に

聖人に