7月9日 (月曜日) 晴れ 夏が戻った!

夏が戻った!

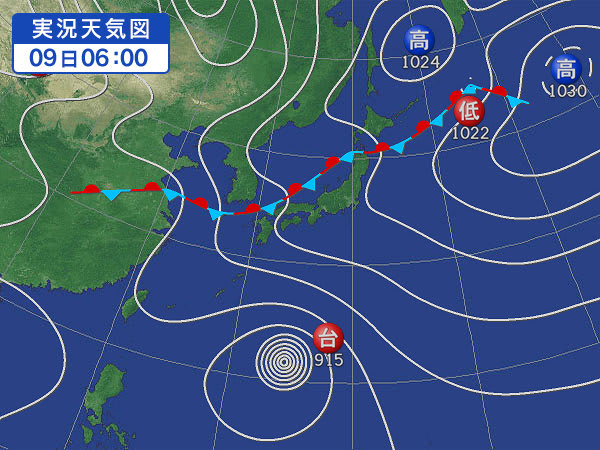

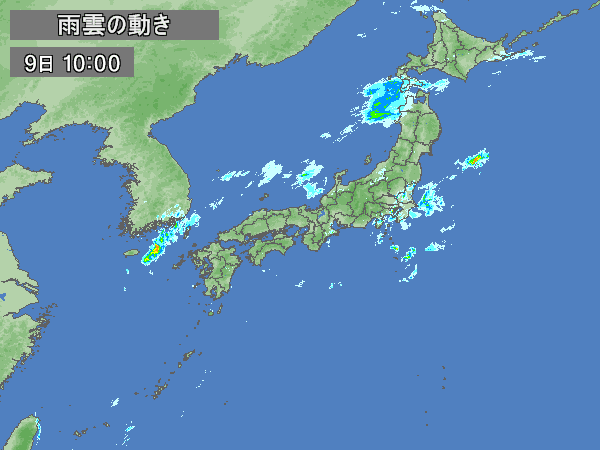

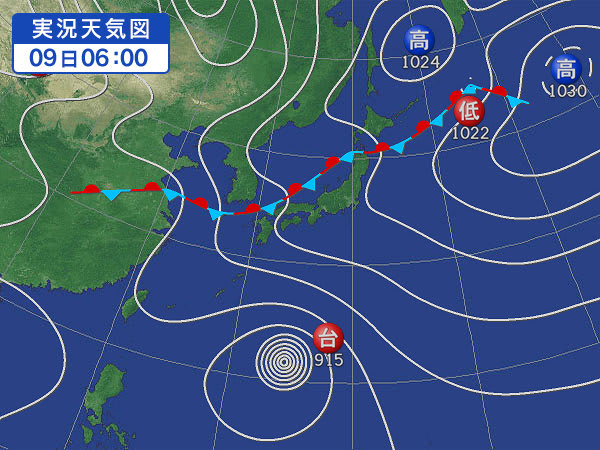

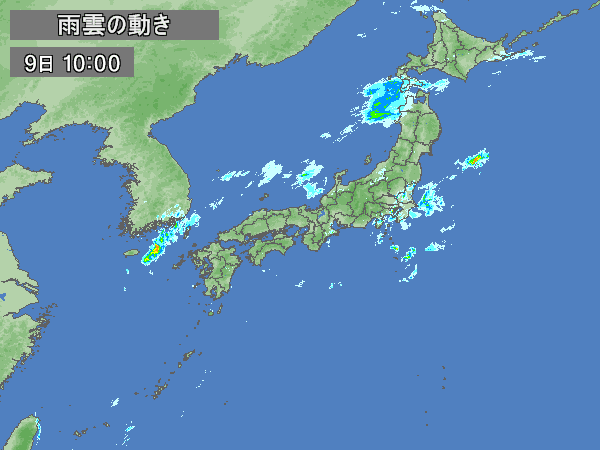

天気図は

このところの大雨で亡くなった方の事を思い、天のいたずら?を恨みながら

あんなにまとめて降らなくても良いであろうにと・・今日の天を見上げれば

眩しいギラギラが・・・! 自然は何という皮肉なことをするのだ。

自然は何という皮肉なことをするのだ。

===================

夏場は

早朝に一回は畑に行くの常習となってしまった。

昨晩、野菜の収穫を沢山したので、朝は殆んどないが

見落としがいくつかある。

ナスが豊富に獲れ始めたので、色々な料理になって食卓に並ぶ。

キュウリのキュウちゃん漬けも美味しく出来てきた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

岩手日報にあったコラム(風土計)7.8

電子メールや無料通話アプリが普及したといっても、

物は運んでくれない。

現実世界で頼りになるのはやはり郵便。

先日、ある郵便局長からそのネットワークについて話を聞く機会があった。

▼基幹となるのが郵便番号で、送達速度向上と区分作業の効率化を目的に

50年前の7月1日に導入された。

それを記念して昨日まで郵便番号週間だった。

郵便局の受け持ちエリアを表す3桁か5桁が割り振られた。

▼町域までを示す現在の7桁となったのは1998年。

住所を数字化することで、配達員が回る順番に郵便物を仕分けする作業が機械化された。

そのために郵便物には目に見えない透明なインクでバーコードが印刷されている。

▼郵便番号「02」で始まる本県のネットワークの拠点となっているのが、

昨年開局した岩手郵便局(北上市相去町)。

全国宛てのものを方面別に区分けしたり、県内での郵便物を配達順に整理する作業を担う。

▼機械の導入当初は、いろいろ問題があったようだ。

郵便局員だった作家、笹山久三の小説「郵便屋の涙」には、

機械化の限界や人員削減、

組合運動を巡る局内の人間模様が描かれている。

▼今のサービスを維持・向上させていくには、

業務のさらなる効率化が避けて通れまい。

利用者にできることは、郵便番号をきちんと書く

「郵便番号習慣」を実践することだろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

雑学)で調べてみた。”目に見えないバーコードがある ”

目に見えないバーコードがあるようだ。

バーコードはいまやほとんどの商品についていて、

スーバーのレジなどで活躍しているが、

さらに高度なバ-コードがある。

それは、無色透明の目に見えないバーコードである。

この透明のバーコードには、赤外線か紫外線でしか読み取れないインクが使われている。

目には見えないが、赤外線か紫外線を当てると光るのだ。

東京ディズニーランドではすでにこのインクを使っているようである。

一度入園してから途中ででるときに、手に押してくれるスタンプがこのインクである。

目にはみえないが、入るときにライトをあてると光る仕組みになっているのだ。

ところで、この透明なバーコードがもっとも効率的に使われている場所が郵便局である。

ポストや窓口から集められた郵便物は、いったん郵便局で区分機にかけられる。

すると七桁の郵便番号や宛先の番地が記号化され、透明なインクが印刷される。

これが局内バーコードだ。

区分機で読解できなかったものは、

ビデオ・コーディング・システムという精密機械で人間が読み取りをおこなう。 この時、それぞれの郵便物に連続する番号として透明なIDバーコードを印刷しておく。

そして再び区分機にかけると封筒を見分けて、改めて局内バーコードを印刷していくのだ。

処理が終わった郵便物はバーコードの情報に従い、

地域区分局を経て全国の郵便局に運ばれるのである。

=======================

★丁寧に郵便番号は書かねば・・・!

夏が戻った!

夏が戻った!

天気図は

このところの大雨で亡くなった方の事を思い、天のいたずら?を恨みながら

あんなにまとめて降らなくても良いであろうにと・・今日の天を見上げれば

眩しいギラギラが・・・!

自然は何という皮肉なことをするのだ。

自然は何という皮肉なことをするのだ。

===================

夏場は

早朝に一回は畑に行くの常習となってしまった。

昨晩、野菜の収穫を沢山したので、朝は殆んどないが

見落としがいくつかある。

ナスが豊富に獲れ始めたので、色々な料理になって食卓に並ぶ。

キュウリのキュウちゃん漬けも美味しく出来てきた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

岩手日報にあったコラム(風土計)7.8

電子メールや無料通話アプリが普及したといっても、

物は運んでくれない。

現実世界で頼りになるのはやはり郵便。

先日、ある郵便局長からそのネットワークについて話を聞く機会があった。

▼基幹となるのが郵便番号で、送達速度向上と区分作業の効率化を目的に

50年前の7月1日に導入された。

それを記念して昨日まで郵便番号週間だった。

郵便局の受け持ちエリアを表す3桁か5桁が割り振られた。

▼町域までを示す現在の7桁となったのは1998年。

住所を数字化することで、配達員が回る順番に郵便物を仕分けする作業が機械化された。

そのために郵便物には目に見えない透明なインクでバーコードが印刷されている。

▼郵便番号「02」で始まる本県のネットワークの拠点となっているのが、

昨年開局した岩手郵便局(北上市相去町)。

全国宛てのものを方面別に区分けしたり、県内での郵便物を配達順に整理する作業を担う。

▼機械の導入当初は、いろいろ問題があったようだ。

郵便局員だった作家、笹山久三の小説「郵便屋の涙」には、

機械化の限界や人員削減、

組合運動を巡る局内の人間模様が描かれている。

▼今のサービスを維持・向上させていくには、

業務のさらなる効率化が避けて通れまい。

利用者にできることは、郵便番号をきちんと書く

「郵便番号習慣」を実践することだろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

雑学)で調べてみた。”目に見えないバーコードがある ”

目に見えないバーコードがあるようだ。

バーコードはいまやほとんどの商品についていて、

スーバーのレジなどで活躍しているが、

さらに高度なバ-コードがある。

それは、無色透明の目に見えないバーコードである。

この透明のバーコードには、赤外線か紫外線でしか読み取れないインクが使われている。

目には見えないが、赤外線か紫外線を当てると光るのだ。

東京ディズニーランドではすでにこのインクを使っているようである。

一度入園してから途中ででるときに、手に押してくれるスタンプがこのインクである。

目にはみえないが、入るときにライトをあてると光る仕組みになっているのだ。

ところで、この透明なバーコードがもっとも効率的に使われている場所が郵便局である。

ポストや窓口から集められた郵便物は、いったん郵便局で区分機にかけられる。

すると七桁の郵便番号や宛先の番地が記号化され、透明なインクが印刷される。

これが局内バーコードだ。

区分機で読解できなかったものは、

ビデオ・コーディング・システムという精密機械で人間が読み取りをおこなう。 この時、それぞれの郵便物に連続する番号として透明なIDバーコードを印刷しておく。

そして再び区分機にかけると封筒を見分けて、改めて局内バーコードを印刷していくのだ。

処理が終わった郵便物はバーコードの情報に従い、

地域区分局を経て全国の郵便局に運ばれるのである。

=======================

★丁寧に郵便番号は書かねば・・・!