先の

「2020年2月10日は令和初の〈左利きグッズの日〉-文末に嬉しい情報あり」

で、書きましたように、

左利きメルマガ「左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii」で、長年訴え続けてきた「小学書写教科書に左手書字例を!」を実現させた教科書が誕生しました。

先日、久しぶりにネット検索したところ、以下のようなものを見つけました。

--

新しい書写 | 2年度用 小学校教科書のご紹介 | 東京書籍 - 東書Eネット

東京書籍が発行する,2年度用 小学校教科書「新しい書写」についてのご紹介ページです。

... ○1年P28-29. 教材文字に集中できる.

「毛筆教材の周りに、イラストなどほかの要素があると集中できない子がいる」との現場の先生方の声を受け、毛筆教材文字の周囲には他の要素は置かず、毛筆教材 ...

右手・左手どちらの持ち方も掲載 ... 水書用筆で運筆を体感することで、硬筆での適切な書字動作が身につくことが期待できます。

--

(画像:東京書籍 2年度用小学一年「あたらしい しょしゃ」表紙)

「特色3 書くことが楽しくなる教科書- 学びに向かう力が養われます -」のページの冒頭にこうあります。

なんと、《左利きの子供にとっての学びやすさにも向き合いました。》と言う言葉通り、「特別支援教育への配慮」「色覚多様性への配慮」とともに「左利きへの配慮」という項目ができています。

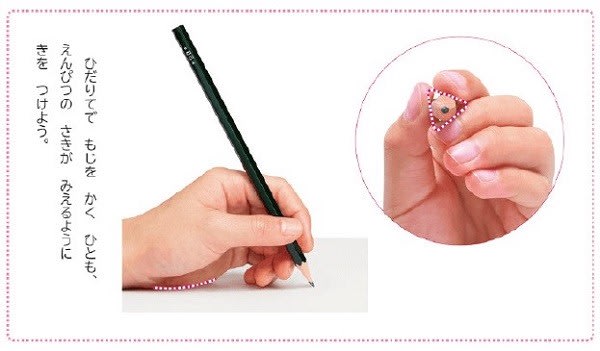

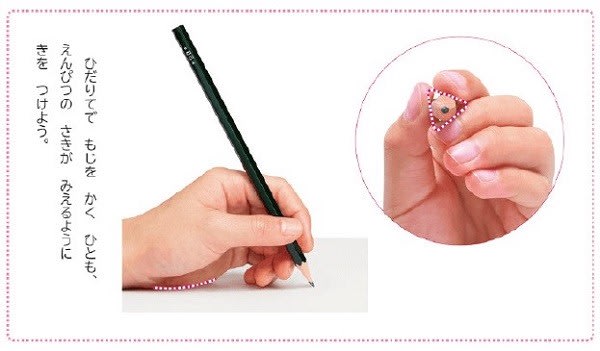

(画像:上記サイトより無断拝借 ●1年P4-5、下は黄色枠「左手例」の拡大図)

左手書きの写真には、

字を書く時のそれぞれの手の位置を示すイラストに添えられた紙を押さえる左手には、

3年用の教科書では、毛筆の際の用具の配置について「左手で書く場合 用具を左右入れかえるとよい。」という注意書きとともに、右側にお手本、左側に筆と硯を置いた写真で示されています。

(画像:同 ●3年P5)

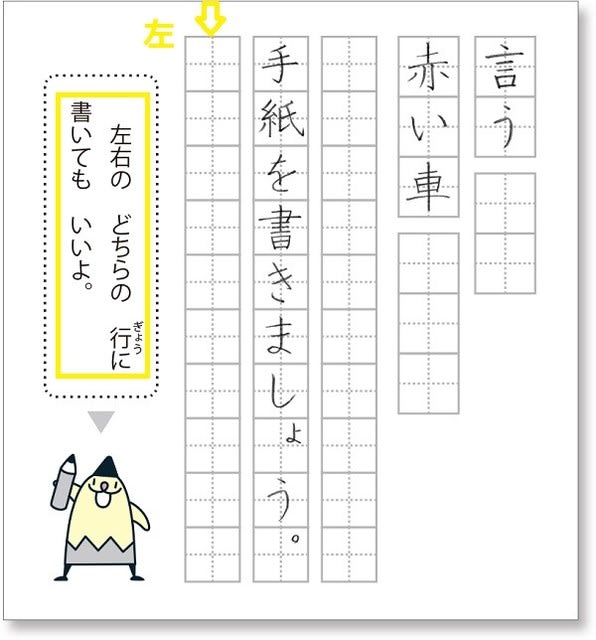

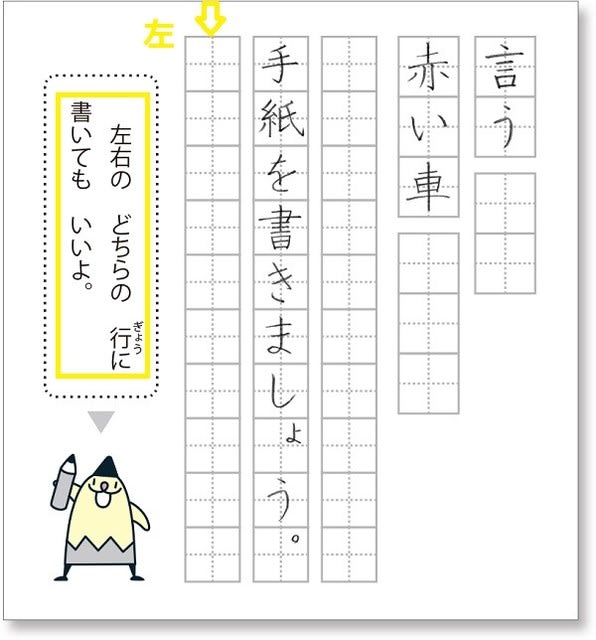

2年用には、「左右の どちらの 行に 書いても いいよ。」とあります。

(画像:同 ●2年P18)

昨今の市販の文字練習帳の類いでも、圧倒的に右手書きに便利な右側に練習スペースを置いたものになっています。

右手で書く場合には便利かもしれませんが、左手で書く子には全く不便なものになります。

市販のものなら、各自がベストのものを選べば済むこと、という言い方もできます。

しかし、誰もが用いる学校教科書では、そういうわけにはいきません。

不平等になるからです。

これは絶対に必要な配慮だと思います。

●私の夢の一部がかなった教科書

令和2年度版ということで、今年からの教科書に掲載されるということです。

従来民間の幼児向け教材では、左手書きの写真なりイラストなりが掲載されていました。

しかし、肝心の学校の教科書では、一部の教科で左利き対応が為されていただけで、書写の教科書では、右手書き一本でした。

字を書くという行為は、学問の道具そのものと言っても過言ではないでしょう。

先の記事でも書きましたが、

--

今の学校教科書、特に小学一年生の書写の教科書には、初めて字を書くことを学ぶ子供に向けて、字を書くときの鉛筆の持ち方や字を書くときの姿勢を、写真やイラストを交えて説明しています。

しかし、その写真やイラストは、性差別に配慮して男児と女児をモデルに使い分けしているのですが、字を書くモデルは右利き・右手書きのみになっています。

この世の中には、左手で字を書く人がいないかのように。

あるいは、左手で字を書くことはいけないことでもあるかのように、とも言えるでしょうか。

これでは、左利きの子を持つ親御さんが不安になるのは当然のことでしょう。

この学校の教科書に、右利き・右手書き例でだけでなく、左利き・左手書き例を載せることが重要だ、と考えています。

なぜなら、現実のこの世の中には、右手で字を書く人もいれば、左手で字を書く人もいる/いてもいいのだ、という多様性の容認の証の一つになるからです。

さらにいえば、左手で字を書く子の存在を知らしめることで、右利きの子にも自分とは異なる書き方をする人もいるのだ、ということを知らしめ、人間の多様性を知る一助にしてもらえるだろうということです。

--

それが、いよいよ実現しました。

一社とはいえ、令和2年版から左利きに配慮した書写教科書が登場するというのは、大きなニュースです。

さすがに、かつて左利きの子供のための生活支援のガイド本

『左利きの子 右手社会で暮らしやすくするために』ローレン・ミルソム/著 笹山裕子/訳 東京書籍 2009.4

―左利きの子を持つ親で自身左利きの著者によるイギリスの有名左利き用品専門店オーナーによる、今までの日本になかった、左利きの子供を持つ親・先生へ向けた、左利きの子の生活支援のための手引書。

を出版した会社です。

まだまだ私の考える理想的な「完全左右平等」「完全左右同権」というレベルではありませんが、この最初の一歩は重要です。

「人類にとっては大きな一歩だ」といったのは、月着陸に成功し、月面に降り立ったニール・アームストロング船長の言葉でした。

(「ひとりの人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩だ。」)

各社の教科書では、字を書く姿勢のモデルに男児と女児を併用したり、色覚に異常のある人へのカラーユニバーサルデザインが当たり前のことになっているのですが、左手書き・左利きへの配慮も為されるようになってほしいものです。

この教科書がその突破口になり、他社の教科書にも普及することを願ってやみません。

●改善してほしい点をいくつか

と、ここまで書いたところで、最後にもう一度、私の理想とするところと比較して、の改善すべきと思う点を説明しておきましょう。

あくまでも理想ですので、こうでなければダメだというわけはありません。

駆け引きもありますからね。

【私の考える理想的な「完全左右平等」「完全左右同権」の書写教科書への改善点】

・イラストや写真について

(1)右手書き・右利き例と左手書き・左利きの例の写真の大きさを同じにする

―左ページと右ページの見開き2ページで並列に配置し、比較しやすくする

(2)机上の手の置く位置を示す写真も左右用意する

―上下2段配置でいいので、左手書きと右手書きでそれぞれの手の役割の違いを明らかにする

(3)上半身の書く姿勢も左右両タイプ入れ、客観視できるようにする

―(2)では、自分から見た位置が理解できるが、それとは別に他人の視線からの画像があれば、左右の違いがより明らかになる

・書くときの用紙の位置について

左手書きの場合、縦書きは特に気にならないが、横書きはむずかしいので、アドバイスが必要でしょう。

(4)右手書きの横書きは、中央に用紙を置いて書いても問題はないが、左手書きの場合は、用紙を全体に左に寄せて置く

―用紙を左寄りに置くことで、右方向へ書き進める際に、左腕の可動域の範囲内で書けるように、右側に余裕を持たせることができる

(5)用紙を右端を下げた斜めに配置する

―左手書きの場合、右方向に行けば行くほど、腕の自然な動きで手の位置が下がってくるので、その動きをカバーするため

・書くときの鉛筆やペンの持ち方について

左手で横画を左から右へ書く場合、押し書きになり、鉛筆やペンの先が紙に引っかかることがあります

(6)ペン先の角度を左下から右上方向(時計でいう1時~2時の方向)にするのではなく、なるべき垂直方向(12時方向)にする

(7)左手をよりスムーズに動かせるように、手のひらの側面をべったりつけるのではなく、手のひらの角の骨(豆状骨?)と小指の第1関節より先の2点で支える

以上、今思い当たるポイントを書き出してみました。

教科書会社の皆様、

これらの意見を参考にして、より良い教科書作りに反映させてください。

よろしくお願い申し上げます。

*参考:左手で字を書く方法等〈左手書字〉に関する記事

2011.4.21

左手で(それらしい)字を書く方法(左手書字考)1ペンを持つ手の構え

2017.4.29

左手で(それらしい)字を書く方法(左手書字考)2ペン(筆記具)の持ち方

*参考:他の教科における左利きへの配慮の例

東京書籍・家庭 教科書

「基礎・基本をくり返し確かめよう」では、ネットに接続して動画が見られると説明があり、そこに「例」として「皮のむき方(右きき)/皮のむき方(左きき)」が示されています。

「3 実践的・体験的に楽しく学びながら,生活の自立を目指します/誰もが学びやすく基礎・基本が確実に習得できます。」

巻末資料「いつも確かめよう」p.132〜133では、イモの皮むきの左右例が示されています。

(画像:イモの皮むき 左右両方の実寸大写真を掲載 青枠が左手例)

*参照:

【私が過去に実施した「小一書写教科書に左手書字例を!」プロジェクトの例】

・第258号(No.258) 2010/4/30 「<左利きプチ・アンケート>

第68回 小1書写教科書に左手書き(左利き)例を入れるべきか?」

※ 現在の結果を見るのは、こちら

1(右利きの人)左右対等にのせる 208

2( 〃 )右手(大)左手(小)でもよい 111

3( 〃 )左手例はいらない 152

4(中間的な人)左右対等にのせる 149

5( 〃 )右手(大)左手(小)でもよい 102

6( 〃 )左手例はいらない 132

7(左利きの人)左右対等にのせる 117

8( 〃 )右手(大)左手(小)でもよい 122

9( 〃 )左手例はいらない 130

17:02 2020/02/07

2011.5.4

週刊ヒッキイhikkii258 左利きアンケート68回小1書写教科書に左手書き(左利き)例を入れるべきか?(先週号の案内)

・第259号(No.259) 2011/5/7 「学校教科書に左利き(左手)例を!」

――――――――――――――――――――――――――

◆なぜ、学校教科書に左利き(左手)例を掲げるのか◆

――――――――――――――――――――――――――

学校教科書に、左利き(左手)例を掲載する意義は、

大きく二つあります。

【1】左利きの子供の理解を助ける

【1'】子供たちが自分とは異なる立場の人の存在を知ることで、

自分たちの住んでいる世界の多様性を認識し、

共存・共生への道を考えさせる

【2】左利きの認知、啓蒙を促進する

・第361号(No.361) 2013/4/27「<左利きプチ・アンケート>

≪教科書プロジェクト・アンケート・1≫どちらの手で…」

※ 現在の結果を見るのは、こちら

1(右利きの人)右手 28

2( 〃 )左手 39

3( 〃 )どちらともいえない 41

4(中間的な人)右手 43

5( 〃 )左手 41

6( 〃 )どちらともいえない 46

7(左利きの人)右手 46

8( 〃 )左手 41

9( 〃 )どちらともいえない 37

17:02 2020/02/07

・第369号(No.369) 2013/6/22「≪教科書プロジェクト≫

【小学書写教科書に左手書字例を!】プロジェクト・3」

6社教科書をのぞいてみる (1) 東京書籍「新しい書写」

2013.6.26

小学書写教科書左手例PJ-3-東京書籍~左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii369号

・第459号(No.459) 2015/12/19「≪教科書プロジェクト≫

【小学書写教科書に左手書字例を!】PJ24

左手書字例を考える(14) 最終回に当たって~総ざらい」

2016.2.4

左手書字例(最終回)きれいに見えるコツ-左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii第459号

--

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

左利きへの配慮がなされた東京書籍・小学校教科書「新しい書写 2年度用」

--

「2020年2月10日は令和初の〈左利きグッズの日〉-文末に嬉しい情報あり」

で、書きましたように、

左利きメルマガ「左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii」で、長年訴え続けてきた「小学書写教科書に左手書字例を!」を実現させた教科書が誕生しました。

先日、久しぶりにネット検索したところ、以下のようなものを見つけました。

--

新しい書写 | 2年度用 小学校教科書のご紹介 | 東京書籍 - 東書Eネット

東京書籍が発行する,2年度用 小学校教科書「新しい書写」についてのご紹介ページです。

... ○1年P28-29. 教材文字に集中できる.

「毛筆教材の周りに、イラストなどほかの要素があると集中できない子がいる」との現場の先生方の声を受け、毛筆教材文字の周囲には他の要素は置かず、毛筆教材 ...

右手・左手どちらの持ち方も掲載 ... 水書用筆で運筆を体感することで、硬筆での適切な書字動作が身につくことが期待できます。

--

(画像:東京書籍 2年度用小学一年「あたらしい しょしゃ」表紙)

「特色3 書くことが楽しくなる教科書- 学びに向かう力が養われます -」のページの冒頭にこうあります。

《1全ての子供の学びやすさのために

特別支援教育

ユニバーサルデザイン

特別な教育的ニーズのある子供に分かりやすく工夫した紙面は、特性の有無に関わらず誰もが学びやすい、

東京書籍がめざすのはそんな教科書です。

左利きの子供にとっての学びやすさにも向き合いました。》

なんと、《左利きの子供にとっての学びやすさにも向き合いました。》と言う言葉通り、「特別支援教育への配慮」「色覚多様性への配慮」とともに「左利きへの配慮」という項目ができています。

《右手・左手どちらの持ち方も掲載

右利きの持ち方の写真のみが掲載されていたこれまでの教科書では、左利きの子供たちは写真を頭の中で反転させて、それを自分の手指で再現しなければなりませんでした。そこで、左利きの写真を載せることで不要な負担をなくすよう配慮しました。》

(画像:上記サイトより無断拝借 ●1年P4-5、下は黄色枠「左手例」の拡大図)

左手書きの写真には、

《ひだりてで もじを かく ひとも、えんぴつの さきが みえるように きを つけよう。》と注意書きがあり、

字を書く時のそれぞれの手の位置を示すイラストに添えられた紙を押さえる左手には、

《えんぴつを もたない ほうの てで、かみを おさえよう。》とあり、「ひだりてで」といった右手書き特有の決めつけはなく、あくまでも「えんぴつを もたない ほうの てで」と、左右の区別のない表現で指定しています。

3年用の教科書では、毛筆の際の用具の配置について「左手で書く場合 用具を左右入れかえるとよい。」という注意書きとともに、右側にお手本、左側に筆と硯を置いた写真で示されています。

(画像:同 ●3年P5)

《書き込み欄の配置も工夫

左に教材文字、右に書き込み欄。教科書によくある配置ですが、左利きの子供の場合、書くときに手で教材文字が隠れてしまいます。

『新しい書写』は、教材文字と書き込み欄を上下に配置したり、書き込み欄を左右両方に配置したりして、利き手に関わらず教材文字が見えやすい工夫をしています。》

2年用には、「左右の どちらの 行に 書いても いいよ。」とあります。

(画像:同 ●2年P18)

昨今の市販の文字練習帳の類いでも、圧倒的に右手書きに便利な右側に練習スペースを置いたものになっています。

右手で書く場合には便利かもしれませんが、左手で書く子には全く不便なものになります。

市販のものなら、各自がベストのものを選べば済むこと、という言い方もできます。

しかし、誰もが用いる学校教科書では、そういうわけにはいきません。

不平等になるからです。

これは絶対に必要な配慮だと思います。

●私の夢の一部がかなった教科書

令和2年度版ということで、今年からの教科書に掲載されるということです。

従来民間の幼児向け教材では、左手書きの写真なりイラストなりが掲載されていました。

しかし、肝心の学校の教科書では、一部の教科で左利き対応が為されていただけで、書写の教科書では、右手書き一本でした。

字を書くという行為は、学問の道具そのものと言っても過言ではないでしょう。

先の記事でも書きましたが、

--

今の学校教科書、特に小学一年生の書写の教科書には、初めて字を書くことを学ぶ子供に向けて、字を書くときの鉛筆の持ち方や字を書くときの姿勢を、写真やイラストを交えて説明しています。

しかし、その写真やイラストは、性差別に配慮して男児と女児をモデルに使い分けしているのですが、字を書くモデルは右利き・右手書きのみになっています。

この世の中には、左手で字を書く人がいないかのように。

あるいは、左手で字を書くことはいけないことでもあるかのように、とも言えるでしょうか。

これでは、左利きの子を持つ親御さんが不安になるのは当然のことでしょう。

この学校の教科書に、右利き・右手書き例でだけでなく、左利き・左手書き例を載せることが重要だ、と考えています。

なぜなら、現実のこの世の中には、右手で字を書く人もいれば、左手で字を書く人もいる/いてもいいのだ、という多様性の容認の証の一つになるからです。

さらにいえば、左手で字を書く子の存在を知らしめることで、右利きの子にも自分とは異なる書き方をする人もいるのだ、ということを知らしめ、人間の多様性を知る一助にしてもらえるだろうということです。

--

それが、いよいよ実現しました。

一社とはいえ、令和2年版から左利きに配慮した書写教科書が登場するというのは、大きなニュースです。

さすがに、かつて左利きの子供のための生活支援のガイド本

『左利きの子 右手社会で暮らしやすくするために』ローレン・ミルソム/著 笹山裕子/訳 東京書籍 2009.4

―左利きの子を持つ親で自身左利きの著者によるイギリスの有名左利き用品専門店オーナーによる、今までの日本になかった、左利きの子供を持つ親・先生へ向けた、左利きの子の生活支援のための手引書。

を出版した会社です。

まだまだ私の考える理想的な「完全左右平等」「完全左右同権」というレベルではありませんが、この最初の一歩は重要です。

「人類にとっては大きな一歩だ」といったのは、月着陸に成功し、月面に降り立ったニール・アームストロング船長の言葉でした。

(「ひとりの人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩だ。」)

各社の教科書では、字を書く姿勢のモデルに男児と女児を併用したり、色覚に異常のある人へのカラーユニバーサルデザインが当たり前のことになっているのですが、左手書き・左利きへの配慮も為されるようになってほしいものです。

この教科書がその突破口になり、他社の教科書にも普及することを願ってやみません。

●改善してほしい点をいくつか

と、ここまで書いたところで、最後にもう一度、私の理想とするところと比較して、の改善すべきと思う点を説明しておきましょう。

あくまでも理想ですので、こうでなければダメだというわけはありません。

駆け引きもありますからね。

【私の考える理想的な「完全左右平等」「完全左右同権」の書写教科書への改善点】

・イラストや写真について

(1)右手書き・右利き例と左手書き・左利きの例の写真の大きさを同じにする

―左ページと右ページの見開き2ページで並列に配置し、比較しやすくする

(2)机上の手の置く位置を示す写真も左右用意する

―上下2段配置でいいので、左手書きと右手書きでそれぞれの手の役割の違いを明らかにする

(3)上半身の書く姿勢も左右両タイプ入れ、客観視できるようにする

―(2)では、自分から見た位置が理解できるが、それとは別に他人の視線からの画像があれば、左右の違いがより明らかになる

・書くときの用紙の位置について

左手書きの場合、縦書きは特に気にならないが、横書きはむずかしいので、アドバイスが必要でしょう。

(4)右手書きの横書きは、中央に用紙を置いて書いても問題はないが、左手書きの場合は、用紙を全体に左に寄せて置く

―用紙を左寄りに置くことで、右方向へ書き進める際に、左腕の可動域の範囲内で書けるように、右側に余裕を持たせることができる

(5)用紙を右端を下げた斜めに配置する

―左手書きの場合、右方向に行けば行くほど、腕の自然な動きで手の位置が下がってくるので、その動きをカバーするため

・書くときの鉛筆やペンの持ち方について

左手で横画を左から右へ書く場合、押し書きになり、鉛筆やペンの先が紙に引っかかることがあります

(6)ペン先の角度を左下から右上方向(時計でいう1時~2時の方向)にするのではなく、なるべき垂直方向(12時方向)にする

(7)左手をよりスムーズに動かせるように、手のひらの側面をべったりつけるのではなく、手のひらの角の骨(豆状骨?)と小指の第1関節より先の2点で支える

以上、今思い当たるポイントを書き出してみました。

教科書会社の皆様、

これらの意見を参考にして、より良い教科書作りに反映させてください。

よろしくお願い申し上げます。

*参考:左手で字を書く方法等〈左手書字〉に関する記事

2011.4.21

左手で(それらしい)字を書く方法(左手書字考)1ペンを持つ手の構え

2017.4.29

左手で(それらしい)字を書く方法(左手書字考)2ペン(筆記具)の持ち方

*参考:他の教科における左利きへの配慮の例

東京書籍・家庭 教科書

「基礎・基本をくり返し確かめよう」では、ネットに接続して動画が見られると説明があり、そこに「例」として「皮のむき方(右きき)/皮のむき方(左きき)」が示されています。

「3 実践的・体験的に楽しく学びながら,生活の自立を目指します/誰もが学びやすく基礎・基本が確実に習得できます。」

巻末資料「いつも確かめよう」p.132〜133では、イモの皮むきの左右例が示されています。

(画像:イモの皮むき 左右両方の実寸大写真を掲載 青枠が左手例)

*参照:

【私が過去に実施した「小一書写教科書に左手書字例を!」プロジェクトの例】

・第258号(No.258) 2010/4/30 「<左利きプチ・アンケート>

第68回 小1書写教科書に左手書き(左利き)例を入れるべきか?」

※ 現在の結果を見るのは、こちら

1(右利きの人)左右対等にのせる 208

2( 〃 )右手(大)左手(小)でもよい 111

3( 〃 )左手例はいらない 152

4(中間的な人)左右対等にのせる 149

5( 〃 )右手(大)左手(小)でもよい 102

6( 〃 )左手例はいらない 132

7(左利きの人)左右対等にのせる 117

8( 〃 )右手(大)左手(小)でもよい 122

9( 〃 )左手例はいらない 130

17:02 2020/02/07

2011.5.4

週刊ヒッキイhikkii258 左利きアンケート68回小1書写教科書に左手書き(左利き)例を入れるべきか?(先週号の案内)

・第259号(No.259) 2011/5/7 「学校教科書に左利き(左手)例を!」

――――――――――――――――――――――――――

◆なぜ、学校教科書に左利き(左手)例を掲げるのか◆

――――――――――――――――――――――――――

学校教科書に、左利き(左手)例を掲載する意義は、

大きく二つあります。

【1】左利きの子供の理解を助ける

【1'】子供たちが自分とは異なる立場の人の存在を知ることで、

自分たちの住んでいる世界の多様性を認識し、

共存・共生への道を考えさせる

【2】左利きの認知、啓蒙を促進する

・第361号(No.361) 2013/4/27「<左利きプチ・アンケート>

≪教科書プロジェクト・アンケート・1≫どちらの手で…」

※ 現在の結果を見るのは、こちら

1(右利きの人)右手 28

2( 〃 )左手 39

3( 〃 )どちらともいえない 41

4(中間的な人)右手 43

5( 〃 )左手 41

6( 〃 )どちらともいえない 46

7(左利きの人)右手 46

8( 〃 )左手 41

9( 〃 )どちらともいえない 37

17:02 2020/02/07

・第369号(No.369) 2013/6/22「≪教科書プロジェクト≫

【小学書写教科書に左手書字例を!】プロジェクト・3」

6社教科書をのぞいてみる (1) 東京書籍「新しい書写」

2013.6.26

小学書写教科書左手例PJ-3-東京書籍~左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii369号

・第459号(No.459) 2015/12/19「≪教科書プロジェクト≫

【小学書写教科書に左手書字例を!】PJ24

左手書字例を考える(14) 最終回に当たって~総ざらい」

2016.2.4

左手書字例(最終回)きれいに見えるコツ-左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii第459号

--

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

左利きへの配慮がなされた東京書籍・小学校教科書「新しい書写 2年度用」

--