見ごろを迎えました。

当園にもお立ち寄りください。

沖縄本島最北端までドライブした人なら必ず訪れるであろう、辺戸岬。車を降りて散策すれば、遠く与論島を望む崖っぷちに立つ石碑の前で記念写真を撮った記憶があるだろう。ところでその碑は、「祖国復帰記念碑」ではなくて「祖国復帰闘争碑」だということ、復帰を“寿ぐ”碑ではないということを、どれだけの人が理解してるだろうか?

私は小学6年生の時、初めて家族旅行でこの国頭村北端の岬を訪れた。父が「沖縄が復帰した記念碑だよ」と教えてくれた。でも、碑文を読んでも意味がよくわからなかった。厳しいアメリカ軍政が終わって日本に復帰できたというのに、ちっとも喜びが感じられない文章。それどころか、怒りや口惜しさが渦巻いているように思えた。私は眉を寄せて一生懸命読むが、旧字や筆づかいのせいなのか、さっぱり理解できない。

「なんか、これ書いた人怒ってない? お祝いじゃないの? なんでなの?」

「そうだね……」

父は明快な答えを示してはくれなかった。12歳の私は、ちゃんとその理由がわからないと、なんだか呪いの言葉みたいで怖いと思った。だからそのまま立ち去りたくなかったのだが、納得できる説明もなく、モヤモヤした気持ちで引き返した記憶が鮮明に残っている。

この沖縄旅行は後々、私の人生を決定づけるものになるのだが、子ども心に私は二つの「呪いのように私にまとわりつく言葉」、すぐに解決できない宿題を沖縄から持ち帰ることになった。一つは旧平和祈念資料館の出口に書かれていた「むすびの言葉」。これも、長くなるので稿を改めるが、後ろ髪を掴んで展示室に引き戻されるのではないかと思うほど恐ろしい力で私の身体に入り込み、棲みついた。そしてもう一つがこの祖国復帰闘争碑のこの言葉なのだ。碑文は長いので後半だけここに書くことにする。

「祖国復帰闘争碑」(後半)

一九七二年五月十五日 沖縄の祖国復帰は 実現した

しかし県民の平和への願いは叶えられず

日米国家権力の恣意のまま 軍事強化に逆用された

しかるが故に この碑は

喜びを表明するためにあるのでもなく

まして勝利を記念するためにあるのでもない

闘いをふり返り 大衆が信じ合い

自らの力を確かめ合い 決意を新たにし合うためにこそあり

人類の永遠に生存し

生きとし生けるものが 自然の摂理の下に

生きながらえ得るために 警鐘を鳴らさんとしてある

今考えてみると、12歳から沖縄に通い始めてこれまでの45年、そして30歳から住み始めて今までの28年は、あの平和祈念資料館の言葉に誠心誠意こたえようと自分なりの模索を実践する日々であり、またこの闘争碑の苦悶を自分の五臓六腑の痛みとし、内在化させるための年月だったのかもしれない。この間、数年おきに辺戸岬に来てこの碑文を読むたびに、わからなかった行がひとつずつ減って行き、やがて意味が全部わかるようになると、風に涙を飛ばしてもらわなくては読めなくなり、さらに対岸の与論島の「沖縄返還記念碑」の碑文に出会った時には滂沱の涙だった。その文章は、今回の動画のラストを見て欲しい。

そして今年は……。

この復帰50年という妙に浮ついた年の5月15日を前に、そして日本から引き離された「講和条約」の日からちょうど70年である2022年の「屈辱の日」に、自分は何を思うのか? 何を思えばいいのか?

それを知るために、海上集会やかがり火のイベントがある4月28日の辺戸岬に立ち寄ってみた。たくさんのメディアのカメラが並ぶ。中継車、消防車、大きなイベントのテント。ステージでは華やかな琉舞と歌。でも「屈辱の日」という言葉はどこにもなくて、「祖国復帰記念式典」と書かれた看板が日の丸と共に壇上に掲げられていた。

式典には、国頭村と海を隔てて向き合う与論町の関係者も招待され、和やかに交流を深めていた。復帰の日は5月15日なのに今日復帰記念式典?という気もするが、沖縄の復帰に尽力してくださった与論島の方々を迎えるこの日にあわせ、感謝を込めて式典を、ということなのだろう。そして陽が落ちて、与論島と辺戸岬でお互いに見えるようにかがり火を焚くイベントが始まる。コロナ拡散防止への配慮で一般の参加者は少ない中、火が燃えあがっても「沖縄を帰せ」の歌声はあまり大きくはならなかった。いや、大勢来たとしても、どういう気持ちで今年それを歌うのか?は、微妙な問題だった。私は遠巻きに見ていた。結論から言えば、夜になってもどんな感情を持っていいかわからないまま、泣くこともできない自分がいた。

「日本への復帰とは何だったのか?」と大上段に振りかぶった質問をされれば、それは、救済や解放の瞬間であるべきものが、あらゆる期待が失望に変わり、新たな苦難が始まった節目だったというほかない。碑文にもあるように、平和を希求する沖縄の思いは踏みにじられ、日本とアメリカ、二つの国によって更なる軍事化が始まったのだ。「戦争の島」から解放されなかった落胆は大きい。

しかし、「絶望」ではなかった。沖縄はようやく日本国憲法を手にした。民主主義の主役になることができた。司法権も享受でき、異国の弾圧に怯える日々とは決別したのだから、積み残した課題は民主主義の手続きの中で徐々に実現してゆけばいい。復帰を勝ち取るまでの辛酸の日々に比べれば、これからはもっとじっくり、憲法に守られながら連帯を拡げて取り組んでいけばよいのだ。今より悪くなることはないのだ、と。

私は復帰後の歩み50年のうち、28年をここで報道人として過ごしたので、5月が来るたびに、どこまで復帰時に積み残した課題を前進させ、そして何が未解決なのか? を毎年考えて取材し企画を作ってきた。本土との溝は簡単には埋まらないが、少なくとも、戦争や占領から遠ざかり、平和や解放に向かって進んでいるつもりだった。その速度は遅くとも、後退はしていないと信じていた。ところが、この数年の自国の軍隊による軍事要塞化のスピードはどうだ。米軍、米軍とアメリカの基地ばかり敵視しているうちに、あれよあれよという間に「中国と戦争するなら南西諸島で」という体制に組み込まれてしまったではないか。

去年12月24日の県内の新聞の見出しは「沖縄 また戦場に」「米軍台湾有事で展開」「住民巻き添えの可能性」だった。米軍は、機動力を持った小規模な部隊を駆使し、自衛隊が展開している島も、そうでない島も縦横無尽に拠点としながらEABO(遠征前方基地作戦)という新たな戦略で中国を抑え込む態勢を構築する。日本もそれを了承するという方針が明らかになったのだ。沖縄はまた戦場にされるのか?

よく読めば辺戸岬の碑文にも、県民の平和への願いは「逆用され」軍事拠点にされること、生きとし生けるものが命を長らえる、その当たり前が叶わなくなる「警告」が、ちゃんと書きこまれている。そうなのだ。この碑文はもちろん復帰の達成を祝うものでもなければ、ただの悔しさを刻み付けたものでもない。これは、日米両方の軍事拠点であることに県民が抗わないならば、私たちの島はまた戦場になるという明快な「警告」だったのだ。

なぜ、復帰50年の沖縄が、再び戦場になる恐怖に怯える羽目になっているのか? いったい何が間違っていたのか? この50年の歩みのうち28年取材報道してきた私たちの仕事は、とんでもなく的外れだったのか? この5カ月もマガジン9を更新できなかったのは、ここを戦場にしないためのあらゆる努力をしなければ手遅れになるという焦りから、撮影どころではなかったという事情がある。昨年12月から「ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会」を立ち上げ、保革問わず、改憲派もそうでない人も、自衛隊の是非もどっちでもよく、とにかく南西諸島の島々を戦場にしないという一点で共に行動しようという会にして、賛同者を募っている。すでに1900人余りが賛同し加わってくださっている。しかし、まだまだ大きなうねりをつくれてはいない。

「台湾有事」は日本の存立危機だと煽る声に乗って、自衛隊も米軍と共に参戦するなら、戦場になるのは南西諸島に留まらない。日本列島全体に及ぶことは避けられないだろう。ウクライナ情勢を受けて国内でも改憲・敵基地攻撃能力確保・核の共有を肯定する流れになり、日本列島の戦場化も日々現実味を帯びている中で、この「沖縄撮影日記」の枠の中で何かが書ける気がしなかった。しかし、それでもやはり、沖縄が日々直面する事柄からしか実感してもらえないことがある。先人が復帰記念「闘争碑」に、「未完の闘争を継続しなければ、ここはまた戦場になる」と警告していることを伝えなければならない。国内戦を知る沖縄から要塞化の末路を伝えなければどうするのか? と自分に喝を入れてこれを書いている。

「祖国復帰」を渇望した沖縄に応えて、一足先に米軍統治から逃れた奄美の人々、特に目視できる距離に暮らす与論島の人たちが、どれだけ復帰運動に協力を惜しまなかったか。その秘話を、1998年に取材した動画を今回編集で入れているので、25年前の私の取材だが、ぜひ見て欲しい。全国の支援者、本土にいる沖縄出身者が大挙して4月28日の「屈辱の日」に合わせて与論に押し寄せ、目に見えない海の上の境界線「27度線」を挟んで船で交流し「沖縄は一人じゃないぞ」「分断を終わらせよう」と手を握り合った海上集会のこと。その前夜に海を挟んで大きなかがり火を焚いて「沖縄を返せ」を歌ったこと。しかし私の特集はそこで終わらない。与論が沖縄を見つめ続けているのに対し、沖縄は復帰後、与論島を見つめてこなかったことに触れている。近くて遠い奄美と沖縄の関係は、私の中でずっと一つのテーマとして消化しきれないでいる。そのあたりに関心がある方は是非今回の動画を見ていただきたい。

復帰50年の月日とは何だったのか? と問われれば、私はこう答える。「憲法と民主主義を手にしても、日本と沖縄の不幸な関係を変えきれなかった50年である」と。そして、沖縄が再び戦場に使われるのでは、という危惧をついに払拭できなかった責任は、我々メディアにも大いにあるだろうと思っている。もっと言えば、沖縄が切り離されたことを悲しみ、その27年後の復帰を祝った覚えのある本土の善人たちが、みんなで沖縄の戦争の島から解放させようとこの50年本気で取り組んできたなら、沖縄戦の再来に怯えるような今日を迎えることはなかったのだ。

「沖縄の不屈・人間解放の輝ける歴史」と与論島の人たちが称えてくれた沖縄の先人たちの苦労が実を結び、非戦の島としていつか、沖縄から世界の武装を解く流れを作ることができないものか。この丘に立ち、遥かに霞む与論島と、その手前に引かれた境界線を雲散霧消させた歴史を思う時、そんな壮大なことを考えてしまうが、夢想家に過ぎるだろうか。

しかし、12歳の時に何らかのバトンをここで受け取った私は、それぞれに引き受けたものを担いで走ろうとする人たちと一緒に、何かを生み出していかねばならぬのだと改めて思う。怯えたり、泣いたりしている余裕はもうない。責任世代として本気でことを動かさねばと覚悟をしているからこそ、今年、私は辺戸岬で泣くこともできなかったのだと信じたい。

次々と北国の花が咲きだして・・・

ムスカリも

やまぶき

ツツジ

エゾツツジかヤマツツジかわからないけど、花数も少なく貧弱だけど、一番先に咲くこのツツジが好き。

まぐまぐニュース!2022.05.12

by 『きっこのメルマガ』

恐怖のマイクロプラスチック

あたし的には「マジですかーーーー!!」ってレベルの大事件なのに、世の中的には何事もなかったかのようにスルーされ気味なのが、すでに今さら感もある「プラスチックごみ」による海洋汚染の問題だ。日本では3年前に当時の環境大臣だった小泉進次郎が「レジ袋有料化」を推進し、その後は「ストロー廃止」が声高に叫ばれるようになった。この辺の流れは、この問題に興味のない人も覚えてるだろう。

で、この問題がどうなったのかと言うと、この直後に新型コロナが始まったことで、もはや「プラスチックごみ」などどうでも良くなった。それどころか、スーパーの揚げ物コーナーや焼き鳥コーナーなど、自分の買いたいものをお客が自由にトングで取ってパック詰めするバイキング方式だった売場が、新型コロナ対策として、最初からコロッケが1個ずつ、焼き鳥が1本ずつ、個別の容器に入れられて売られるようになった。これは、プラスチックごみの大量増加の一端だ

そもそもの話、日本は毎年800万~850万トンのプラスチックごみを出し続けてるけど、このうちレジ袋が占める割合は全体の2%、ストローに至ってはわずか0.1%、両方を完全にゼロにできたとしても、プラスチックごみの総量は2.1%しか減らないのだ。これほどの「焼け石に水」の政策が他にあるだろうか?そして、日本のプラスチックごみの70%を占めるコンビニ弁当などの「容器類」は、何の規制もかけずに野放し状態だ。そのう上、新型コロナによって使い捨ての個別容器が大量増加したんだから、これじゃプラスチックごみなど増えこそすれ減るわけなどない。

結局のところ「レジ袋有料化」も「ストロー廃止」も、安倍政権が始めた「やってる感だけ政策」の一環だったというわけだ。そして、その後は新型コロナが始まったことで、世の中はプラスチックごみどころじゃなくなり、現在に至るというわけだ。ま、これはこれで大問題だけど、今回、あたしが言いたいのは、こうした政治的な問題じゃなくて、もっと根本的な「プラスチックごみ」の問題、とりわけ「マイクロプラスチック」の問題についてだ。

…そんなわけで、人類が製造し続け、廃棄し続けるプラスチックは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ポリスチレン、化学繊維など様々で、廃棄されたこれらのプラスチックが、肉眼で見えるか見えないかくらいまで小さくなったものがマイクロプラスチックだ。環境的な視点や科学的な視点などにより、直径5ミリ以下のものをマイクロプラスチックと呼ぶケース、直径1ミリ以下のものをマイクロプラスチックと呼ぶケースなどがあるけど、あたしが最も問題視しているのは、肉眼では見えないほど小さくなったナノレベルのマイクロプラスチックだ。

何故なら、プラスチックはどんなに小さくなっても自然に還ることはないので、原因を作った人類が責任を持って回収するしかない。でも、世界中の海水に混じっている肉眼では見えないマイクロプラスチックをすべて回収するなんて、福島第1原発で増え続ける殺人レベルの高濃度放射能汚染水を欠陥アルプスで完全に無毒化するような話で、正直、逆立ちしたって不可能だ。それに、マイクロプラスチックがあるのは海の中だけじゃない。海流に乗って世界中へと拡散し続けるマイクロプラスチックは、水蒸気と一緒に蒸発し、雨に混じって世界中の野山や田畑、水源地などへ降りそそいでいる。

ちなみに、人類がプラスチックを量産し始めた1950年代は、世界の生産量は年間に200万トンだった。だけど、現在は年間に3億8,000万トン、当初の200倍となっている。もひとつちなみに、これまでに人類が製造したプラスチックの総量は約83億トンで、このうち76%に当たる約63億トンが廃棄された。そして、この廃棄された約63億トンのうち、リサイクルされたのはわずか9%だけ、焼却処分されたのはわずか12%だけ、残りの79%に当たる約50億トンのプラスチックごみは、すべて埋め立て処分か海洋投棄、つまり、自然環境へ丸投げされた。これが、現在のマイクロプラスチックの元となっている。

世界のプラスチックの生産量は、今も毎年5%ずつ増加し続けている。そして、このまま増産し続けると、2050年までに累計330億トンのプラスチックが生産され、このうち少なくとも120億トンが埋め立て処分や海洋投棄など、自然環境へ廃棄されることになると試算されている。つまり、このまま行くと、あと30年も経たずに、これまでに埋め立て処分や海洋投棄された総量の2倍以上のプラスチックごみが、新たに自然環境へ廃棄されることになるわけだ。

…そんなわけで、世界でプラスチックごみの海洋汚染の問題が指摘され始めたのは、今から18年も前の2004年頃だ。だけど、当初は、ウミガメやイルカなどに切れて流された定置網などの漁具が絡まって命を奪ったり、クジラがイワシの群れなどを飲み込む時に海を漂うレジ袋などのプラスチックごみも一緒に飲み込んでしまったり、水鳥の脚やくちばしに釣り人が捨てて行った釣り糸が絡まって飛べなくなったりエサを獲れなくなったり、こうした「大きなプラスチックごみ」が問題視されていた。

そして、2008年頃からはマイクロプラスチックにも目が向けられるようになったけど、それでも環境問題としては、やっぱり「大きなプラスチックごみ」を少しでも減らすことが最優先課題とされ続けていた。そして、その潮目が大きく変わったのが、今から4年前の2018年だった。この年の9月、10月、11月と、マイクロプラスチックに関する大きな研究論文が3つ、立て続けに発表され、そのどれもが、あたし的には本日2回目の「マジですかーーーー!!」ってレベルの大事件だったからだ。

まず、その先陣を切って2018年9月に発表されたのが「市販のペットボトル入りミネラルウォーターの大半にマイクロプラスチックが混入していた」という驚愕の報告だ。ニューヨーク州立大学フリードニア校でマイクロプラスチック問題に取り組むダン・モリソン教授の研究チームが、アメリカを始め世界9カ国で製造され、世界各国に流通している国際ブランドのペットボトル入りミネラルウォーター11銘柄、計259本を検査したところ、このうち93%に当たる240本からマイクロプラスチックが検出されたのだ。

混入していたマイクロプラスチックの数は、ボトル1本につき数百個から1万個超とバラつきがあり、同じ箱に入っていた同じ銘柄のボトルでも、多いものと少ないものに極端な差があったという。また、混入していたマイクロプラスチックの大きさは、6.5~100ミクロン超。100ミクロンと言えば髪の毛の太さと同じくらいなので、肉眼でも見える大きさだ。モリソン教授によると、肉眼でも見える100ミクロン超のマイクロプラスチックは、その50%以上がポリプロピレンだったという。これはボトルのキャップと同じ材質なので、製造過程でキャップの破片などが混入したケースも考えられる、とのこと。

だけど、ナイルレッド染色法というマイクロプラスチック分析技術の第一人者でもある英イースト・アングリア大学のアンドルー・メイズ上級講師は「これまでも、水道水やビール、その他多くの飲料や食品からマイクロプラスチックが検出されたという報告があるが、ミネラルウォーターをここまで大規模に調査したのは、私の知る限り初めてだ」と述べ、全体の93%という混入率の高さについては「水源からの混入」を指摘、1本当た1万個超という異常な混入量については「一部のブランドは濾過せずにボトル詰めしているのかもしれない」と推察した。

そして、この驚愕の報告に続き、1カ月後の2018年10月に発表されたのが「世界で販売されている9割の食塩からマイクロプラスチックを検出」という、これまた驚愕の報告だった。これは数年前、海水から精製された食塩から初めてマイクロプラスチックが検出されたことを受けて、韓国の仁川(インチョン)大学の海洋科学者、キム・スンギュ教授の研究チームと国際環境NGO「グリーンピース東アジア」の合同チームが行なった世界規模の調査だ。

合同チームは、欧州、北米、南米、アフリカ、アジアの合計21カ国から集めた市販の海塩、湖塩、岩塩、計39銘柄を分析した結果、92%に当たる36銘柄からマイクロプラスチックが検出された。そして、マイクロプラスチックの含有量を地域別で比較すると、アジアの食塩の含有量が突出していた。中でも最大の含有量だったのがインドネシアの海塩なんだけど、インドネシアと言えば、プラスチックごみによる海洋汚染が世界ワースト1位の中国に次いで、世界ワースト2位の国だ。

まあ、当たり前っちゃ当たり前のことだけど、インドネシアに限らず、プラスチックごみによる海洋汚染がワーストランキング上位の国で製造されている海塩は、どれもマイクロプラスチックの含有量が多い。その一方で、プラスチックごみによる海洋汚染などない国の海塩からも、マイクロプラスチックが検出されている例が数多くある。これは、すでにマイクロプラスチックが海流に乗って世界中へ拡散してしまっていることの証左にほかならない。

また、この調査では、海塩だけでなく、湖塩や岩塩からもマイクロプラスチックが検出されている。これは、最初に書いたように、海流に乗って世界中へ拡散したマイクロプラスチックが、水蒸気と一緒に蒸発し、雨に混じって世界中の野山や田畑、水源地などへ降りそそいでいることを意味している。そして、その水源地へ降りそそいだマイクロプラスチックが、世界各国のミネラルウォーターの9割以上を汚染しているのだから、それこそハンパな量じゃないだろう。

…そんなわけで、2018年9月の「市販のミネラルウォーターの93%にマイクロプラスチックが混入」、翌10月の「市販の食塩の92%にマイクロプラスチックが混入」という報告に続き、さらに翌11月に発表されたのが「ホタテガイの全身にマイクロプラスチック残留の可能性」という、これまたゾッとする報告だった。ただし、これは、水揚げされたホタテガイからマイクロプラスチックが検出された、という話じゃない。ムール貝を始め、様々な食用の貝からマイクロプラスチックが検出されるという事例が相次いでいたため、貝類がどのようにマイクロプラスチックを摂取するかを研究したものだ。

イギリスのプリマス大学国際海洋研究センターのリチャード・トンプソン所長がリーダーとなり、スコットランドやカナダの海洋科学者も招いた研究チームは、英国沖で採取したマイクロプラスチックを含有していないヨーロッパホタテガイを使い、マイクロプラスチックの摂取状況を調査した。まず、追跡可能なラベル付きのナノサイズのマイクロプラスチックを用意し、ホタテガイが生息する海域のプラスチック濃度と同じ濃度の海水を水槽に作り、そこにホタテガイを入れた。

すると、ウイルスほどの大きさの24ナノメートルのでマイクロプラスチックは、わずか6時間で、ホタテガイの腎臓など主要臓器だけでなく、えらや筋肉など全身に行き渡ったという。次に、約10倍の大きさの250ナノメートルのマイクロプラスチックで実験したところ、こちらもわずか6時間で吸収したけど、全身には行き渡らず、内臓だけに蓄積したという。つまり、同じ素材のマイクロプラスチックでも、その粒子が細かくなればなるほど、筋肉など内臓以外にも蓄積されるということだ。

そして、マイクロプラスチックを含まない海水にこれらのホタテガイを戻すと、24ナノメートルのマイクロプラスチックが14日間ですべて排出されたのに対して、250ナノメートルのマイクロプラスチックは48日後も残っていたという。つまり、小さな粒子のほうが排出されやすく、粒子が大きくなるとなかなか排出されなくなる、ということだ。ま、どちらにしても、6時間で吸収したマイクロプラスチックをすべて排出するのに早くても14日間も掛かるのなら、マイクロプラスチックを含有した貝類は、ほぼそのままの状態で食卓に上っていることになる。

…そんなわけで、最初の2018年9月の「市販のミネラルウォーターの93%にマイクロプラスチックが混入」との報告を受け、翌2019年8月、WHO(世界保健機関)は「水道水とペットボトル入りミネラルウォーターに含まれるマイクロプラスチックは、現状、人体に影響を与えることはない」という耳を疑うような公式見解をリリースした。だけど、このトンデモ見解の裏側には、日本でもお馴染みの世界最大手のミネラルウォーターのメーカーから、厳しい突き上げがあったと言われている。

そのため、WHOもメーカーの手前、一応は「人体に影響を与えることはない」とは言ったものの、その後に「ただし、この見解は限られた情報からの判断であり、引き続き多くの調査が必要だ」と付け加えた。でも、いくらサジェスチョンを補足したとは言え、天下のWHOが、最大でペットボトル1本に1万個超ものマイクロプラスチックが混じっているミネラルウォーターを「人体に影響を与えることはない」と断言したのは、あまりにも軽率&無責任だ。

それに、この3年前の2016年、EFSA(欧州食品安全機関)が行なった調査では、飲料や食品などに含有されていたことで人間が摂取してしまったマイクロプラスチックは、数日から数週間で約90%が体外に排出されるが、約10%は体内に蓄積されると報告されている。その上、体内に蓄積されたうちの何割かは血液にも混入しているが、人体にどのような影響があるか、現時点では分かっていないとも報告されている。

血液に混入したマイクロプラスチックが、もしも排出されずに蓄積され続けるのだとしたら、いくら顕微鏡でなきゃ見えないほど小さな粒子だとしても、いつかは血管が詰まって動脈瘤になるかもしれないし、脳の血管が詰まって脳に障害が起こるかもしれない。もしかすると、すでに世界で発症した動脈瘤や脳障害の何パーセントかは、このマイクロプラスチックが原因かもしれない。何しろ、発見から20年近くも過ぎたマイクロプラスチックなのに、その調査と研究は遅々として進んでおらず、未だに「人体への影響は不明」のままなのだ。

そして、ハッキリ言うと、あたしたち現代人がマイクロプラスチックから逃れる術はない。何故なら、マイクロプラスチックは、海水や水道水やミネラルウォーターやビールやジュースや数々の食品に混入しているだけでなく、空気中にも浮遊しているからだ。

ミツバチは体毛や脚などに花粉を付けて運搬するけど、巣に戻ったミツバチを調べたところ、花粉と共に数多くのマイクロプラスチックが付着しており、飛行中に付着したことが分かったという。2021年4月、デンマークで行なわれたミツバチの追跡調査では、なんと1匹のミツバチから13種ものマイクロプラスチックが検出されている。

そして、さらに空気中の浮遊を証明したのが、今年2022年4月、つい最近の話だけど、イギリスの研究チームの報告だ。この最新の報告によると、病院で肺の手術を受けた11人の患者の計13の肺の組織サンプルのうち、計11のサンプルから1ミクロンより小さいナノサイズのマイクロプラスチックが検出されたという。それぞれの患者の病名までは分からないけど、もしかしたら何人かはマイクロプラスチックが病気の原因だったかもしれない。

また、同じく今年の春、オランダの研究チームが健康な献血者22人の血液を調べたところ、17人の血液から、やはりナノサイズのマイクロプラスチックが検出されたという。血液からの検出は過去にもあるけど、もしかするとナノサイズのマイクロプラスチックは、飲食だけでなく、空気中のものが肺を経由して血液に混入するのかもしれない。

…そんなわけで、昨年2021年に九州大学の研究チームが行なった最新の調査では、世界の海の上層部には約24兆4,000億個のマイクロプラスチックが漂っているという。これは、500ミリリットルのペットボトルで約300億本に相当する量だ。もちろん、これは海だけの量で、陸上のものや空気中を浮遊しているものも含めれば、さらに多くなる。そして、これらのマイクロプラスチックには、1万種を超える化学物質が使われている。昨年の報告では、1つのプラスチック製品に最大で8,681種もの化学物質と添加剤が使用されていた例もあるという。そして、この1万種を超える化学物質のうち、少なくとも2,400種以上は人体への悪影響が指摘されている。

それなのに、嗚呼それなのに、それなのに、WHOの2019年の「人体に影響を与えることはない」という根拠なき見解を錦の御旗として、プラスチックの増産を続ける大企業の皆さん。どうして目の前で起こっている現実を見ようとしないのか。レジ袋だストローだと消費者1人1人が努力をしても、最初に書いたように「焼け石に水」、日本のプラスチックごみの70%を占めるコンビニ弁当などの「容器類」を廃止しなきゃ何も変わらない。

だけど、これは法律で規制するような話じゃなく、企業側が自主的にチャレンジすべき課題だろう。2015年9月の国連サミットで、加盟国の全会一致で「SDGs(持続可能な開発目標)」が採択されて7年、そろそろ大企業もカネ儲けだけでなく、少しは「地球への還元」を考える時期だと思う。

たとえば、日本には「曲げわっぱ」という素晴らしいお弁当箱の技術があるのだから、廃材のウッドチップを煮沸消毒し、超高圧で圧縮して薄い板状に加工し、安価で環境に優しい使い捨ての「曲げわっぱ」を開発する。海苔のパリパリ感だけのために、おにぎりを二重包装したりせず、おにぎりは昔のように竹の皮で包む。莫大な内部留保を寝かせている大企業なら、最低限、これくらいのことはしてほしい。

(『きっこのメルマガ』2022年5月11日号より一部抜粋・文中敬称略)

★『きっこのメルマガ』を2022年5月中にお試し購読スタートすると、5月分の全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます。

¥550/月(税込)初月無料 毎月第1~第4水曜日配信

「資本主義」の限界であろう。

空気中の浮遊が増えているとなれば水鳥だけでなく、すべての鳥たちにも影響があるということだ。

昼から本格的な雨となりハウスも開け閉めなく、早々と引き上げ、ふきの調理を。

菜の花情報。

昨日の気温でかなり咲いている。満開まではまだ何日かかかるであろうが十分楽しめる景色となった。

関係組織の要職占める 徹底調査と報告必要

「しんぶん赤旗」2022年5月11日

岸田政権が成長戦略の柱と位置づける10兆円の大学ファンドにかかわって、自民党の甘利明衆院議員・前幹事長に連なる「チーム甘利」の問題が急浮上しています。4月27日の衆院文部科学委員会で調査を迫った日本共産党の宮本岳志議員に、末松信介文科相はまともに答弁できなくなり、同委理事会への報告を求められる事態となっています。

五神氏「一緒に」

宮本氏が取り上げたのは、主に大学をテーマとした雑誌『文部科学教育通信』2019年11月11日号の「国立大学は『知識産業体』の自覚を」と題した甘利氏のインタビュー記事です。

この中で甘利氏は、政権復帰後、政府の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の議員だった橋本和仁氏から、後に東大総長となる五神真氏を「この人を東大総長にしたいと思っている」「甘利大臣の大学改革にも興味を持っている」と紹介されたと証言。甘利氏が「あなたが総長になったら、私についてきてくれますか」と聞くと、五神氏が「その節には一緒にやります」と応じたとしています。

五神氏は、実際に東大総長となり、「運営から経営へ」というキャッチフレーズのもとに国立大学初の大学債(200億円)を発行しました。こうした姿勢は「『運営から経営へ』などという国の方針を鸚鵡(おうむ)返しに唱えることが果たして『自立』だろうか」(駒込武氏編『「私物化」される国公立大学』)と批判されています。

岸田氏の名前も

記事で甘利氏はまた、橋本氏がCSTIの事務局長役として上山隆大政策研究大学院大学副学長(当時)を推薦し、甘利氏が電話で説得したことも明かしています。さらに現在の岸田文雄首相、林芳正外相、世耕弘成元経産相、茂木敏充幹事長の名前を挙げ「みんなチーム甘利だ」とも語っています。

上山氏は現在、大学ファンドの支援を受ける国際卓越研究大学の選定などに強力な発言権を持つCSTI唯一の常勤議員。橋本氏は大学ファンドの資産運用と大学への助成業務を担う科学技術振興機構の理事長です。

現在国会で審議中の国際卓越研究大学法案は、大学ファンドをてこに大学への政治介入をいっそう強める中身です。その大学ファンドにかかわる組織の要職を「チーム甘利」が占め、大学行政の“私物化”により、政策決定と大学の運営に政治介入した疑いがもたれています。徹底した調査と報告が法案審議の大前提です。

甘い利権が待っているのだろうな!

昨夜は「更新」もせず寝落ちしてしまいました。

今日は雨の予報だったので、じゃがいも・長ねぎを植えました。急遽玉ねぎの苗を300本ほどいただき、これも植えました。疲れが出てきましたし、最低気温と最高気温の差が大きく、体調を崩してしまったようです。

今朝は十分に寝たので大丈夫です。

菜の花がボツボツ咲きだしています。

園のようす。

さくらんぼの花です。

まだ桜が残っていました。

すみれ。

リテラ 2022.05.10

フランスに本部を置く国際的なジャーナリストのNGO「国境なき記者団」が3日に発表した2022年の「報道の自由度ランキング」で、世界の180の国や地域のうち日本は71位と昨年から順位を4つ下げる結果となった。

この順位は、安倍晋三首相から菅義偉首相、そして岸田文雄首相に代わってもメディア状況は変わりがないどころか悪化していることを示していると言えるだろう。実際、民主党政権時代の2010年には11位だったのに対し、第二次安倍政権発足以降急落し2013年は53位、2014年は59位、2015年は61位、2016年は72位、2017年は72位、2018年は67位、2019年は67位、2020年は66位、2021年は67位だった。G7のなかで最下位なのはもちろん、日本より下にランクされているのは多くは独裁国家や軍事国家ばかりで日本は民主主義先進国とは言えない状態だ。

だが、問題なのはランクを4つ下げたことだけではなかった。今回の「報道の自由度ランキング」についての報道じたいが、政府に忖度したものになっていたからだ。

というのも、国境なき記者団のHPに掲載された日本についてのレポートには、政府の影響について、このように指摘がなされていた。

〈日本政府と企業は、大手メディアに対して日常的に圧力をかけており、その結果、汚職やセクシュアルハラスメント、健康問題(新型コロナや放射能)、環境汚染などのセンシティブと見なされる可能性があるトピックにかんして厳しい自己検閲が生じている。〉

ところが、2022年の「報道の自由度ランキング」を報じたNHKは、「日本政府」の圧力については触れず、国境なき記者団による日本についての分析にはまったく出てこない韓国(43位)とオーストラリア(39位)の名前をわざわざ出して同列のように並べ、〈日本は韓国やオーストラリアと同様に「強まっている大企業の影響力がメディアに自己検閲を促している」として去年から順位を4つ下げて71位に後退しました〉と伝えたのだ。

しかも、これはNHKのみならず共同通信や時事通信なども同様で、政府の圧力によって厳しい自己検閲が生じているという指摘について触れたのは、確認できた範囲ではテレビ朝日のみだった。

国境なき記者団はネトウヨや安倍応援団による“反日”攻撃も指摘 しかしメディアは…

国境なき記者団は「日本政府や企業が主流メディアに日常的に圧力をかけ、その結果、厳しい自己検閲が生じている」と指摘したのに、「日本政府の圧力」については触れずに伝える──。この報道姿勢こそが、まさしく今回指摘された、報道の自由を妨げている「メディアの自己検閲」そのものではないか。

だが、国内メディアが伝えなかったのは、「日本政府の圧力」の存在だけではない。じつは、国境なき記者団はさらに日本の報道状況について、さらに具体的な指摘をおこなっているからだ。

たとえば国境なき記者団は、日本政府による圧力とメディア側の自己検閲について触れたあと、政府が2020年からコロナ対策を口実に記者会見に出席できる記者の数を劇的に減らしていることを指摘。日本の「政治的背景」についても、〈2012年以降、国粋主義右派が台頭し、多くのジャーナリストが彼らに対する不信感、さらには敵意さえ感じていると訴えてきた〉と第二次安倍政権誕生以降の状況を分析し、記者クラブ制度がメディアの自己検閲を促し、フリーランスや外国人の記者に対する露骨な差別があることを指摘している。

また、国境なき記者団は、2021年に菅政権がコロナ禍のどさくさに紛れて強行採決した「土地規制法」にも言及し、同時に特定秘密保護法の改正を拒否していることも指摘。両方に懲役刑などの罰則を科していることを問題視している。

さらに、「安全性」について言及した項目では、日本のジャーナリストは比較的安全な環境にあるとしながらも、〈「中傷的」と見なされるコンテンツをリツイートしただけで政治家に起訴された者もいる〉と指摘。〈SNSでは、ナショナリストグループは、政府に批判的であるジャーナリストや、福島の原発事故によって引き起こされた健康問題、沖縄の米軍駐留、第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪などの「反愛国的な」主題を扱うジャーナリストにも日常的に嫌がらせをしている〉とも言及。ネトウヨや安倍応援団による政権批判者や“反日”に対する苛烈なSNS攻撃が、健全なジャーナリズムの妨げとなっていることまで指摘しているのだ。

会見打ち切り、書面回答拒否…岸田政権のぞんざいメディア対応 安倍・菅“言論弾圧”政権で「政権忖度」が恒常化

だが、こうした細かな指摘や分析を国内メディアはことごとく無視。仔細に報じようともしない。しかし、それも当然だろう。主流メディアは「政府からの日常的な圧力の結果、厳しい自己検閲」をし報道の自由を自ら阻害している当事者であるだけでなく、ここで取り上げられた極右の台頭や歴史修正主義、沖縄の米軍基地問題や「土地規制法」などの危険な法案について、大きな問題として積極的に取り扱おうとしないからだ。

しかも重要なのは、メディア側の姿勢が安倍・菅政権以降も悪化しつづけていることだろう。

たとえば、北海道新聞は9日付記事において、岸田首相が情報発信に消極的になっていると指摘。コロナ第6波でも1カ月半も首相会見をおこなわず、4月8日・26日の会見は30〜40分で終了。さらに、コロナ下で安倍政権がはじめた会見で指名されなかった記者が書面でおこなう質問についても、4月26日の会見後に4社が質問を提出したものの、岸田官邸は回答を拒否。安倍首相も菅首相も国民への説明をないがしろにしてきたが、岸田官邸も高い支持率に調子づき、メディア対応が輪にかけて酷くなっているというのだ。

無論、これは官邸側だけの問題ではけっしてない。前述したように、国境なき記者団は日本政府がコロナ対策を口実に記者会見に出席できる記者の数を劇的に減らしていることを問題として取り上げていたが、そのほかにも更問い(追加質問)の禁止や事前に官邸が質問を提出させようとすることなど、問題は安倍政権時から山程あった。当然、これらは首相会見の主催者である内閣記者会がボイコットも辞さない姿勢で反発すべき事柄だ。ところが、大手メディアの記者たちは報道に対して露骨に圧力が強まるなかでも平然と安倍首相や菅首相と会食をおこない、官邸のメディア対応を是認してきた。そうした結果、安倍・菅政権時に加速したメディア側の「忖度の意識」や「追及をしない姿勢」が恒常化し、岸田政権下においても当たり前のようになってしまっているのだ。

このような情けないメディア状況を、「政府の日常的な圧力の結果、厳しい自己検閲が生じている」とずばり指摘した今年の「報道の自由度ランキング」。そして、肝心のこの指摘を報じなかった国内メディア。──今回のランキングについて報じたメディアは、ウクライナ侵略で言論統制を強めたロシアが昨年から順位を5つ下げて155位になったことを強調していたが、自己検閲によって政府の圧力の存在を伝えないメディアが、ロシアの状況についてとやかく言えたものではないだろう。

(編集部)

今朝の最低気温4℃、最高気温25度。週間天気予報を見る限りでは、もう霜の心配は無いようだ。これから天気は下り坂。

今朝「出勤」するとひまわりの苗40本ほどがネズミにやられていた。ん~!悔しい。

拾ってみた。

すでに黒田総裁は真っ向否定…安倍元首相また「日銀は政府の子会社」暴論妄言に批判殺到

日刊ゲンダイデジタル 2022/05/10

〈アベノミクスの失敗を何が何でも認めたくないんだな〉〈日銀を自分の財布だと思っていたんじゃあ……〉

自民党の安倍晋三元首相(67)が9日に大分市で開かれた会合で、「日銀は政府の子会社」と発言したことに対し、永田町で批判の声が広がっている。

安倍氏はこの会合で、日銀が市場を通じて政府の国債を買い入れていることに触れ、「日銀は政府の子会社だ」と主張。「日銀は政府の子会社なので60年で(返済の)満期が来たら、返さないで借り換えて構わない。心配する必要はない」などと持論を展開したのだ。

日銀は、日銀法で金融政策と業務運営の自主性が認められており、安倍氏が言う「日銀は政府の子会社」という暴論を認めたら、財政法が禁じている直接買い入れを認めることになりかねない。

安倍氏の発言について、10日の会見で記者から問われた松野博一官房長官(59)は、「日銀法上、日銀の通貨と金融の調節での自主性は尊重されなければならないとされている」と答えるのが精一杯。安倍氏は昨年12月に都内で開かれた講演会でも、「日本銀行は国の子会社。5割は政府が株を持っているから、連結決算上は債務ではないという考え方も成立する」と言い放っていたから、今回の発言も“確信犯”なのだろうが、そもそも「子会社」と名指しされた日銀自体が安倍氏の主張を否定しているのだ。

見解を問われた日銀の黒田総裁は真っ向から否定

共同通信社

4月5日の衆院財務金融委。野党議員から「日銀が政府の子会社だと言われるようになっているということは、私は、極めて重く受け止め、反省しなければいけないと思いますが、こういう子会社論について、どういう御見解をお持ちですか」と問われた日銀の黒田東彦総裁(77)はこう答えていた。

「日本銀行は、もちろん政府から過半の出資を受けておりますけれども、出資者には議決権が付与されておりません。日本銀行の金融政策及び業務の運営については、御指摘の通り、98年に施行された新日銀法によって自主性が認められております。従いまして、日本銀行が、政府が経営を支配する法人とか子会社というものではないというふうに考えております」

「日本銀行法で、3条で非常に明確に『日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない』。5条で『日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない』というふうにされております。何か日本銀行が政府の子会社のようになっているということは全くないというふうに考えております」

口を開くたびに妄言が飛び出す安倍氏。誰かが「少しはおとなしくしていろ」と諭すべきではないのか。

⁂ ⁂ ⁂

浜矩子「アホノミクスの大将率いる軍備増強論者たち ウクライナに便乗する不謹慎さに唖然茫然」

AERAdot 2022/05/10

ウクライナ情勢が凄惨(せいさん)を極める中で、日本の改憲論者たちが鼻息を荒くしている。ここぞとばかりに、軍備増強を主張し、核共有まで言い出している。この便乗行動のあつかましさと不謹慎さには唖然(あぜん)・茫然(ぼうぜん)だ。

折しも、憲法記念日からほぼ1週間の今、改めて日本国憲法の前文に思いが及ぶ。そこには、次のくだりがある。「日本国民は(中略)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」

いつ読んでも、この決意表明には胸が打ち震える。他者を信じて疑わず、そこに自分の安全と生存を委ねてしまう。何たる勇気。何たる清廉。

ところが、かの安倍晋三元首相は憲法前文のまさしくこの部分について、「つまり、自分たちの安全を世界に任せますよと言っている」とネット上で指摘した。そして、そのことが「いじましい」「みっともない」という認識を披露している。

筆者が至高だと考える決意表明を、アホノミクスの大将は最も忌み嫌っている。これは、筆者にとって大いに得心のいく構図だ。彼我のこの認識格差が、アホノミクスの大将の本性をあまりにもよく指し示している。彼が言う「いじましい」「みっともない」は、そのまま、ウクライナ情勢便乗型の軍備増強論者たちにぶつけ返したい。この軍団の先頭に立っているのが、アホノミクスの大将その人だ。

憲法前文はさらに次のように続く。「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」

ウクライナの人々が、今まさに専制と隷従を拒絶し、圧迫と偏狭を跳ねのけようとしている。その人々と連帯し、国々の間の信頼に自らの生存を委ねる決意を改めて宣言する。そうしてこそ、日本は共生を目指す国際社会の中で名誉ある地位を占めることができるのである。

憲法前文は、その終盤部分で「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とも言っている。

便乗軍団は、他者を無視するどころではない。他者の不幸を自己正当化のために利用しようとしている。断じて許せない。

浜矩子(はま・のりこ)/1952年東京都生まれ。一橋大学経済学部卒業。前職は三菱総合研究所主席研究員。1990年から98年まで同社初代英国駐在員事務所長としてロンドン勤務。現在は同志社大学大学院教授で、経済動向に関するコメンテイターとして内外メディアに執筆や出演

※AERA 2022年5月16日号

チューリップが咲きました。

すみれ。

朝の最低気温がまだ低いのでハウスは閉めて帰らなければならない。今日は疲れた、早く帰りたいと思っても日が照っている間は閉めると40℃になってしまう。

共同通信社 2022/05/09

長崎市は9日、オーストリア・ウィーンで6月に開かれる核兵器禁止条約の第1回締約国会議に、田上富久市長が出席するとの方針を明らかにした。市議会の各派代表者会議で説明した。

田上氏は代表者会議で、ロシアのウクライナ侵攻で核兵器を巡る状況が大きく変わったと説明し、「核兵器を使わせないという国際世論を高めていく必要がある。締約国会議での発言を通じて貢献したい」と述べた。

田上氏は、日本政府に条約の署名と批准、締約国会議へのオブザーバー参加を呼びかけている。

締約国会議は6月21~23日に開催予定

桜も色あせてきました。

勿忘草とすみれ。

カモさん。

「しんぶん赤旗」2022年5月7日

ロシアのウクライナ侵攻は許されない、改憲の動きに声をあげようと、「世界の子どもの平和像21周年のつどい」が5日、東京都内でオンラインを併用して行われました。主催は、世界の子どもの平和像(東京)の会、東京高校生平和ゼミナール。

東京在住のロシア人女性、ターニャさんは、ロシア国内で「ウクライナのナチからロシアを守る」とのプロパガンダが流され、反戦デモが弾圧されていると告発。

東京高校生平和ゼミナールは、ロシア大使館への抗議とウクライナ大使館への訪問をほぼ毎週行い、プーチン大統領に今すぐ戦争をやめてと訴える緊急署名を集めたと報告しました。

リレートークで、平和新聞記者の若林一輝さんは「武力で他国を支配しようとする権力者を縛る鎖が憲法。徹底的な平和外交こそが平和な社会をつくる道だ」と強調。

Fridays For Future Japanの相澤風花さんは「気候変動は人道問題であり、すべての社会問題と切っても切れない」と訴え、原発事故で福島から東京に避難した学生の鴨下全生(まつき)さんは「小さな島国に54基もの原発がある日本は、戦争になれば逃げるところなどない。強い危機感を持って、僕らの未来を守ろう」と呼びかけました。

東京と沖縄の高校生平和ゼミナールが、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める高校生署名のとりくみを紹介。29日に東京学生平和ゼミナール結成のつどいを開くことが報告されました。

昼から☂になってしまいました。桜ももう散り始めています。

苗物の販売始めました

圃場の花。

「東京新聞」2022年5月6日

学校給食のストロー廃止を訴える要望書を市の担当者に提出した児童たち=横浜市役所で(神谷円香撮影)

プラスチックごみによる海洋汚染問題に関心を持つ小学生5人が、学校給食の紙パック牛乳のストロー廃止を求めて、横浜市と市教育委員会に要望書を提出した。ストローを使わない紙パック牛乳は昨年から流通が始まり、首都圏の自治体でも導入が進んでいる。(神谷円香)

◆仲間づくりから始めよう

要望書を提出したのは、横浜市立鉄小6年笹井涼さん、同市立西寺尾小5年西田さいた諒一さん、神奈川県逗子市立小坪小6年田村のどかさんら。3月に「WE Love Clean 0 Microplastics Emission(Welc0meウェルカム)」を発足した。会名には仲間を歓迎する思いも込め、代表の笹井さんは「仲間づくりからやろうと始めた」と話す。

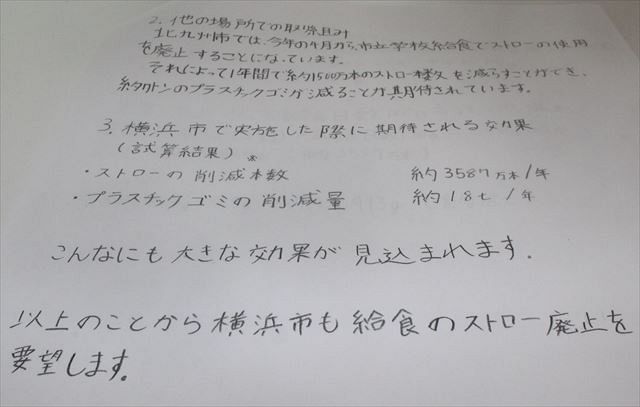

要望書では、横浜市が学校給食でストローを廃止すれば年間約3600万本が削減され、約18トンのプラスチックごみが減らせるとの試算を示し、「大きな効果が見込まれます」と訴えた。

児童たちが提出した手書きの要望書=横浜市役所で(神谷円香撮影)

◆米ドキュメンタリーの吹き替えに参加「私たちも参加しないと」

きっかけは、米国のドキュメンタリー映画「マイクロプラスチック・ストーリー〜ぼくらが作る2050年〜」。ニューヨークの子どもたちが学校のカフェテリアのプラスチック容器の使い捨てを問題視して立ち上がるストーリーだ。

笹井さんら3人は昨夏、日本語吹き替え版の声優に公募で選ばれて参加した。生き物が好きな西田さんは「プラスチックでウミガメとかが死んじゃう。活動しないと」、田村さんは「字幕版を見て、子どもでも活動できるんだなって思った」と話す。

完成した吹き替え版を見たのが、横浜市立元石川小6年高橋桃寧もねさん。多摩川の清掃など環境問題に取り組み、給食のストローも「なくした方がいいけれど、どうしたら?」と考えていた。笹井さんの友人で横浜山手中華学校小学部6年片山悠希さんも加わった。海に行くと両親が袋いっぱいにごみを拾っており、「魚もいるのに良くない」と感じていたという。

◆市教委「メーカーに相談」

5人は市内の児童・生徒数や年間授業日数などから給食での効果を試算した。さらに、4月から全市立小中・特別支援学校でストローを使わずに飲める紙パック牛乳を導入する北九州市の例も要望書に記した。同市教委によると、昨年10月からモデル校で試行し、初めは多少こぼす子もいたが、すぐに慣れたという。

横浜市では、委託先のよこはま学校食育財団が牛乳の納入メーカーを決めている。市教委の担当者は「市教委だけで判断はできないが、メーカーへの相談など検討は必要と考えている」としている。

◆13都県の一部自治体で「直接飲むパック」導入

縦に折り目の付いた側面を押し、左右を軽く手前に引いて中央の飲み口に触れずに開けられる紙パック=日本製紙提供

ストローを使わずに飲める紙パックは2020年、日本製紙(東京都)が学校給食向けに開発した。200ミリリットル用で、飲み口に触れずに開けて直接飲める。

昨年1月に高知県の乳業メーカーが初めて採用。先月時点で東京、埼玉、千葉、茨城、栃木など13都県の一部自治体が学校給食で取り入れている。日本製紙によると、全国の給食で1年間に使われるストローは約14億本で、約2億本(約15%)を減らせる計算。100トンのプラごみを削減できるという。

学校給食用の牛乳は、独自に納入元を決める自治体を除き、都道府県がメーカーを決める。東京都では4月から都内自治体に8社が納入。うち3社がこの紙パックを採用している。千代田区や文京区など10区と千葉県内の一部自治体に納入する興真乳業(東京都)によると、製造工程の変更にかかる費用は自社で賄うため、自治体側の負担増はないという。

声を上げれば変わるものです。子どもの声にこたえる大人の姿勢も重要です。

モンシロチョウ初見ー5/5でした。

桜が満開になりました。

花瓶もボンドで付けました。

「花見」も

ちょっと前までは庶民の肉ジンギスカン、今は高級品でしょうか?

野菜はモヤシだけ買って、その辺にある野菜を。

シイタケ、ニラ、行者ニンニク、クレソン、リバーブ、アサヅキ。

シイタケは一人2個食べたが、すごいボリュームでした。

久しぶりのジンギスカン。桜を見ながら・・・いいね!

「東京新聞」2022年5月5日

子どもの声を届ける活動をしている認定NPO法人「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」の小中学生(撮影のためマスクを外してます)=東京都世田谷区で

いじめや虐待ぎゃくたいなど、子こどもに関かんする問題もんだいを解決かいけつしようと、国くにはまとめ役やくとなる新しい役所やくしょ「こども家庭庁かていちょう」を来年らいねん4月につくる計画けいかくを立たて、国会こっかいで話はなし合あいが始はじまりました。5日は「こどもの日」。「こんな困こまりごとがある」「大人にこうしてほしい」。子どもに関する国の取とり組くみについて国会議員こっかいぎいんと意見いけんを交かわした小中学生しょうちゅうがくせいのうち4人に、今いまの気持きもちや期待きたいすることを聞きました。

4人は、認定にんていNPO法人ほうじん「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」(東京都とうきょうと世田谷区せたがやく)のメンバー。カナダの少年しょうねんが始めた団体だんたいで、厳きびしい状況じょうきょうにある世界せかいの子どもを助たすけるため、子どもたちが活動かつどうしています。

杉並区すぎなみくの中学1年生、波田野はたの優ゆうさん(12)は、小学1年の時ときにいじめを受うけました。親おやには言えなかったけど、相談先そうだんさきが書かかれたチラシを見みて、カウンセラーに話はなすと気持ちが楽らくになり、友達ともだちとの関係かんけいもよくなったそうです。「『誰だれかが守まもってくれる』という情報じょうほうを子どもの身近みぢかに届とどけることは大切たいせつ」と考かんがえます。

世田谷区の小学6年生、木田きだ陽花はるかさん(11)は、戦車せんしゃやミサイルで住すみ慣なれた家を追おわれるウクライナの子どもたちが心配しんぱいです。日本でも、勉強べんきょうができないからと親にたたかれるという子の話はなしを聞きました。大人おとなに子どものことをもっと考えてほしいと思い、「大人も学まなんで」と訴うったえます。

武蔵野市むさしのしの小学6年生、出野いでの誠悟せいごさん(11)は4年の時、世界が2030年までに達成たっせいを目指めざす「SDGs」の16番目ばんめの目標もくひょう「平和へいわと公正こうせいをすべての人に」を調しらべるうち「子どもの権利けんり条約じょうやく」を知しりました。そこに「子どもは自由じゆうに意見いけんを表明ひょうめいでき、大人は耳みみを傾かたむける」とありました。野球やきゅうができる公園こうえんが少ないと感かんじていて「公園をつくる話し合いに子どもが参加さんかしたら、楽たのしい公園が増ふえると思おもう」と言いいます。

岐阜県ぎふけんの中学2年生、山口やまぐち清崇きよたかさん(13)は「子どもの法律ほうりつをつくる時ときに子どもの意見をたくさん聞いて、生いかしてほしい」と注文ちゅうもんします。(奥野斐おくのあや)

◆子どもにとって大切なこと話し合う「歴史的子ども国会」

私わたしたちの暮くらしのルールを話はな/し合あって決める国くにの議会ぎかいは「国会こっかい」と呼よばれます。おおまかにいうと小学校の児童会じどうかい、中学校の生徒会せいとかいみたいなものです。18歳さい以上いじょうの大人おとなになると、国会議員こっかいぎいんを投票とうひょうで選えらべます。

この国会で今いま、子こどもたちに関かんする大切たいせつなことが話し合われています。一つが「こども家庭庁かていちょう」のこと。もう一つが、子どもたちの意見いけんを取とり入いれるルール(法律ほうりつ)づくりです。

国会には考かんがえ方かたの違ちがう国会議員のグループ「政党せいとう」があります。それらが三つのルールの案あんを出しています。どの案も、世界中せかいじゅうの国でつくる国連こくれんという組織そしきが30年以上いじょう前に決きめた「子どもの権利けんり条約じょうやく」を参考さんこうにしています。

日本大学にほんだいがくの末冨芳すえとみかおり先生せんせいは「いくつかの政党の議員が、子どもの人権を大切にするという同おなじ立場たちばから真剣しんけんに考かんがえています。歴史的れきしてきな『子ども国会』です」と話しています。

大人にならなければ国会議員を選んだり、自分じぶんが国会議員になることはできません。でも、今の国会は子どもたちが主役しゅやくといえます。(柚木ゆのきまり)

久しぶりに良い天気になりました。それでも風がやや冷たい。明日は20℃を超える予報です。「花見」やります。

なすとキューリ、定植しました。

見飽きたでしょうが桜です。

Imidas連載コラム 2022/05/03

あなたは相手から次のようなことを言われたことはありませんか?

「あなたのしていることはDV(モラハラ)だ」

「あなたが怖い」

「なぜそんなにすぐ怒るの?」

「私のせいにしないで!」

「あなたは家事や子どものことを何もやってくれない」

これらを何度か言われたことがあったら、あなたはDVをしているかもしれません。

この言葉は、DV被害女性をサポートする一般社団法人「エープラス」のサイトに書かれたものである。

2006年から活動する「エープラス」は、多くの女性たちに寄り添ってきた。そんな「エープラス」代表理事は、本連載の「なぜ、セクキャバに行った彼はDV加害者プログラムへ通うのか」(21年12月)にご登場頂いた吉祥眞佐緒(よしざきまさお)さん。

彼女は私にとって、最も尊敬する支援者の一人だ。コロナ禍の女性不況、「女性による女性のための相談会」でご一緒し、間近で彼女の女性支援を見てきた。

常に女性に寄り添い、しかし、行政に対して主張することは主張する。そんな吉祥さんは私にとって「強い女性」「NOと言える女性」の代表格のようなものである。

だからこそ、「なぜDV支援を?」という問いへの答えに驚いた。「自分が被害に遭って大変だったから」と言うではないか。今、こんなに強く見える彼女がDV被害者だったなんて。

ちなみに、「エープラス」で支援活動をする女性たちは、全員DV経験者。

「DVなんて無関係」と思っているすべての男性、そしてパートナーといい関係でありたいすべての女性たちに読んでほしい。

01年、この国ではDV防止法が施行された。04年に成立した改正DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)では、殴る蹴るの身体的暴力だけでなく、「罵る」「バカにする」「大声で怒鳴る」などの精神的暴力もDVに含まれることが明記された。

現在52歳の吉祥さんがDVに悩んでいたのは2000年代前半、30代の頃。夫から直接的な暴力はなく、精神的暴力だった。子ども5人を抱える専業主婦だった彼女は役所などに相談するものの、「あなたのはDVじゃない」と言われ続けたという。

「役所も警察も、『殴られてないからね』って。『気にしすぎ』『あなたが夫をうまく操縦すればいい』『でもあなたの場合はDVじゃないからシェルターに入れない』って言われて……。その頃は行政にも女性への偏見があって、『生意気なことばっかり言ってるから夫さんそりゃ怒るよね』って感じで、本当に悔しかったです」

精神的DVだけでなく、夫は家にろくにお金を入れなかった。経済的DVだ。しかし、世帯収入が高いので、公的支援は何一つ受けられない。離婚を考え、保育園に子どもを入れて働こうと思っても、夫の収入が高いので保育料も跳ね上がる。

困り果てていたある日、離婚のきっかけとなることが起きる。深夜に酔って帰った夫が家で暴れたのだ。たまらず110番通報した彼女は、警察署で事情聴取を受け、「このまま実家に行きなさい」と説得される。家で寝ていた子どもたちを迎えに行きたかったものの、警察は「次の日でいい」。夫に頭を冷やしてもらおうと実家で一泊し、翌日、子どもを迎えに行こうと警察に連絡したところ、返ってきたのは「子どものことはもう忘れろ」という信じがたい言葉。

「騙された! と思いました。上の子2人は小・中学生で携帯持ってたんで合流できたけど、すぐに夫が家の鍵を替えて、下の子3人とそのまま会えなくなっちゃったんです」

この時点で、下の3人は0歳、1歳、2歳。これまで子どもの世話をしてこなかった夫のもとに乳幼児3人が残されてしまったのだ。

慌てて役所に相談するものの、「警察の対応が正しい」の一点張り。それだけでなく、「一瞬でも子どもと離れたあなたが悪い」と悪者にされてしまう始末。

とにかく、一刻も早く子どもを取り返さないと。離婚調停と同時に監護権者(子どもと一緒に住んで養育を行う人)の指定と子の引き渡し審判申し立てを始め、また、今後の生活のために住む場所も探した。

が、夫から逃げている上、今は2人の子連れだけどゆくゆくは子どもと6人で暮らしたいという「訳あり」な女性に部屋を貸してくれるところはなかなかない。

一方、DVシェルターに入るという選択肢もあった。DVシェルターとは、DV被害者を保護する施設で2週間ほど滞在できる。その間に住まいを見つけて出ていくという流れだ。が、中学生の息子がいる吉祥さんは入れなかった。小さな子どもだったら一緒に入れるが、中学生男子ともなると他の入所者が怖がる可能性があるからだ。役所から言われたのは、「子どもは児童相談所が預かるか、友達の家を渡り歩いてもらって2週間過ごして」というありえない選択肢。「無理です」と言うと、「あなたにできることはありません」で終わり。

「中学生の娘」であればシェルターに一緒に入れただろうに、息子という理由で入れない。これはDV支援における大きな落とし穴ではないだろうか。

ここまでで、彼女を助けてくれた行政や制度、支援団体は何ひとつ、なかった。そんな中、彼女は痛切に思ったという。

「役所は役に立たないし利用できる制度もない。この時、自分の問題が解決したら、自分がしてほしかった支援を実現してやるって思いました」

その後、紆余曲折を経て、彼女は5カ月ぶりに下の3人の子どもも取り戻す。両親に子の世話を任せきりだった夫が、離婚調停で子どもを渡すことに合意したのだ。離婚も成立、部屋も借りることができ、母子6人でやっと新しい生活が始まった。

が、それで終わりではなかった。ある日、彼女がつとめる会社に夫が怒鳴り込んできたのだ。彼女が週刊誌で取材を受けたDV被害についての記事が目に入り、激怒したらしい。数日後、そのことを知った彼女は「穴があったら入りたいくらい恥ずかしくて」会社に行けなくなる。もう辞めるしかないと思っていたら、意外なことが起きた。

「社内の人から励ましの社内メールがたくさん来たんです。私もDV受けてますとか、週刊誌読みました、同じ経験ありますとか」

それがきっかけで、メールをくれた女性たちと集まるようになった。その集まりがのちの「エープラス」になっていったのだという。

「そこで、お互い大変だったよねって話したり、こういう制度が使える、こういういい弁護士がいる、夫にこう言われたらこう返せとか情報交換をしたんです。それが本当に心強くて。今まで酷い目に遭ったけど、私が受けたかったサポートはこういうものなんだなって」

そのうちに、社内外からも相談が入るようになる。公民館を借りて相談を受けるようになり、団体名が必要だということで「エープラス」と名乗るようになったのが06年。また、新たな知識を得るためにみんなで手分けして勉強会に参加するようになり、そこで吉祥さんが運命的な出会いを果たしたのが「加害者プログラム」だった。

「その勉強会に行った時、頭をガーンと殴られた気がしました。DV加害者だった男性たちがプログラムを受けて変わりつつあり、また夫婦で暮らしているという話をしていて『これだ!』って思いました。私は、当時は夫が変わってくれたら離婚したくなかったんです。でも、役所の人には『そういう考えは甘い』って言われて。DV防止法にのっとった支援では、相談→保護→離婚というのが王道で、別れない選択肢はないんですね。でも私は、DV被害に遭っても別れないって選択肢も必要だと思ってたんです」

そうして吉祥さんは加害者プログラムを学び、自らが「実施者」となる。ちなみにこのプログラムは30~40年前、アメリカやカナダ、北欧で始まったもの。日本では02年に導入された。

参加するのは加害男性だが、自ら来る人はほとんどいない。「これを受けるか、離婚するか」を妻に突きつけられ、最初は嫌々参加する。3回の面談で本気度を確認し、心理教育もする。どのような言動がパートナーを怖がらせるかを認めて理解し、また、イラッとした時にはその場を離れるという「タイムアウト」などの訓練にも取り組む。男性の本気を確認すると、週1回、最低52回のプログラムが始まる。加害男性数人でグループとなり、「どうやってDVを身につけたか」「暴力で人を支配できると知ったのはいつか」などを振り返り、教材を使いながら「パートナーのダメージを理解」し、「暴力のない関係性を作るにはどうするか」学んでいく。52回が終わっても卒業とは限らない。卒業の条件は、暴力や支配ではない対等の関係が築けて、かつ妻のOKが出ること。現在、最長で12年通っている人もいるという。

「見ていると、加害者は作られていくということがよくわかります。人によって何歳頃、どういう影響を受けたかも違うんですが、みんなトラウマに近いような体験を持っている」

この言葉に同意する男性は多いのではないだろうか。例えば私の中学時代はヤンキー全盛期で、男子生徒の間では血で血を洗うような暴力やリンチが横行していた。その中で深く傷つきながら暴力を刷り込まれた人も少なくないだろう。そんな男性が一度も暴力を否定されることなく大人になることは、この国ではよくある光景でもある。

さて、そんな加害者プログラムを受けると、離婚以外の選択肢ができる。別居から同居に戻ったり、離婚になったとしても、「子育てでは協力しあおうね」と対等な関係が築けることも多いという。

加害者プログラムと同時に吉祥さんが大切にしているのが、被害女性の支援だ。「わかちあいの会」という名前で定期的にサポートグループが開催されている。

「自分の被害を語ってそれを俯瞰して見たり、励ましあったり、“DV あるある”みたいな話をしてお互いの信頼関係を築く。また、どんな理由があっても、暴力は振るった人に責任があることを知る。それができると、女性にすごく力が戻ってくるんですね」

別の効果もあるという。

「DV被害者は、その後、職場でパワハラ被害に遭うことが多いんです。人間関係で下に入り込むことに慣れているので、不機嫌オーラを出す人の機嫌をとったりしてしまう」

相手を刺激させない作法が染み付いてしまっているのだ。だからこそ、サポートグループで本来の自分を取り戻していく。

「あと、新しく好きな人ができた時に絶対被害に遭わないようにするのも大切です」

それは聞き捨てならない情報だ。どうしたら、DV被害を避けられるのだろう?

「やっぱり、嫌なことはちゃんと嫌と言う。こんなこと言ったら嫌われるかも、と思っても大事なことは伝える。それが通じない人は加害者になる可能性があるから早めに縁を切る」

シンプルで、当たり前のことだけど、恋愛の場面になるとなかなかできないことでもある。加害者も被害者も、「若い頃にこういうことを知っていれば加害しなかった、被害を受けなかった」と口をそろえるという。このようなことを、中学校や高校などに出向いて講演することもある。

被害者支援を続ける中で、吉祥さんは様々な知識を身につけた。離婚した後の生活の基盤を整えるための各種制度。シングルマザーが使える貸付金や職業訓練。今はそんな知識を活かして都内某区で相談員もやっている。「エープラス」の活動はボランティアというから、フリーランスの女性支援活動家と言っていいだろう。こういう活動をする女性が安定した収入を得られ、もっともっと増えていけば、DVだけでなく、ゆくゆくは母子心中や女性の自殺、子どもの虐待死なども減らせるのではないだろうか。

今、コロナ禍でDVは増加の一途を辿り、相談件数は1.6倍と言われている。

「今までお互い見ないふりができたのが、在宅になって顕在化したんだと思います。話を聞くと、こんなに夫婦で大事な話をしてない人が多いんだって思います。自分もそうだったからわかるんですけど、大事な話ほど怖くて言えない。お金の話とか子どもの教育方針とか。この話をすると機嫌悪くなるってわかってるから余計できないんですよね」

この言葉に頷く女性は多いはずだ。だけど頷いたとしたら、関係の中で見直すべき点があるのかもしれない。

さて、夫から逃げた日、0歳だった子どもはもう17歳。この十数年、彼女は1日2升の米を炊き、毎日6回洗濯しながら子育てと家事をし、仕事と支援活動を続けてきた。子どもが多かったからこそできたという。子ども同士の家庭内コミュニティができていて、それぞれが助け合っていたのだ。

女性支援を「ライフワーク」と語る彼女に、今後の目標を聞くと、彼女は即答した。

「二次被害をなくす。『あなたも悪かったよね』って言う支援者をなくす。暴力はどんな理由があってもやった人に責任があるってことを、誰もが口にできるようにしたい」

彼女の言葉を、深く深く、胸に刻んだ。

不安定な天気が続く。明日から晴れマークが並んでいる。明日からトマトの定植作業を始めようか・・・・

フキが伸びてきた。

今晩のおかずに。今季初もの。

今晩のおかずに。今季初もの。

「しんぶん赤旗」主張 2022年5月3日

日本国憲法が1947年5月3日に施行されてから、75年を迎えました。アジア諸国民と日本国民に甚大な犠牲をもたらした侵略戦争への深い反省の上に憲法は制定されました。前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」と決意し、9条で戦争放棄・戦力不保持を掲げています。ロシアのウクライナ侵略という暴挙によって第2次世界大戦後の国際秩序が大きく揺らぐ中、75年前に日本が世界に向かって発信した平和主義の原点に立ち返り、改憲を許さず憲法を守り生かす取り組みを強めることが一層重要になっています。

戦後日本を代表する憲法学者の一人、芦部信喜(あしべ・のぶよし)・東京大学名誉教授(1923~99年)が、憲法公布(46年11月3日)直後に執筆した論文「新憲法とわれらの覚悟」が昨年、見つかりました。同氏の出身地・長野県駒ケ根市内の農家の土蔵に保管されていたことを信濃毎日新聞(昨年7月16日付)が「『幻の原稿』発見」と報じ、雑誌『世界』が今年5月号に論文の全文を初めて掲載しました。

「(国民の責務は)この憲法を生かすことを真剣に考えることである。そしてそれは我々の『主体的意識の覚醒』の一語につきる」「誠に平和日本の建設の成否したがって新憲法の成否は、一にかかって国民の資質にある」

芦部氏は東大入学直後に学徒動員され、敗戦後は郷里で過ごし46年秋に復学しました。論文はその頃のもので、新憲法を国民が主体となって生かす努力が欠かせない点を繰り返し強調しています。

意識にあったのは、戦前のドイツです。民主的で先進的とされたワイマール憲法がナチスによって破壊されたことを挙げ、「この歴史の悲劇を対岸の火災視することはできない」と警告しています。これらの記述は、現在の日本への重い問いかけになっています。

憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と明記しました。憲法施行以来、国民は自由・人権保障だけでなく、憲法の各条文を生かす「不断の努力」を重ねてきました。9条を守り生かす世論と運動は、日本が直接戦闘行為に参加することを許さず、自衛隊は一人の戦死者も出していません。

ロシアのウクライナ侵略に乗じた9条改憲と大軍拡加速の動きは、国民が戦後築いてきた平和の努力に真っ向から逆らう企てです。「軍事力には軍事力」の発想は、歯止めのない軍拡競争への道です。国家間の争いを絶対に戦争にしない―これが9条を持つ国の責任であり、そのために知恵と力を尽くすのが政治の使命です。東アジアに平和をつくるため、9条を力にした積極的・能動的な外交への切り替えが必要です。

「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」。憲法前文の一節は、世界が大きな岐路にある今だからこそ心に刻みたい言葉です。二つの世界大戦の惨禍を経てつくられた国連憲章に基づく平和秩序を回復するために、日本は役割を果たさなくてはなりません。憲法前文のめざす「崇高な理想と目的」達成に向けて力を尽くす時です。

食料自給率とは、我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標です。

と説明している。食料自給率は、供給する食料全体のうち、どれくらい国内で自給できているか、その割合を%で示したものだ。食料自給率には、品目別に示すものと、総合的に示すものがあるが、よく報じられているのは「総合食料自給率」。これには、エネルギー(熱量)で換算するカロリーベースと、金額換算する生産額ベースがある。日本ではカロリーベースで示す場合が多い。

農林水産省は次のように説明している。

カロリーベース総合食料自給率は、基礎的な栄養価であるエネルギー(カロリー)に着目して、国民に供給される熱量(総供給熱量)に対する国内生産の割合を示す指標です。

日本の食料自給率、最新の値は、カロリーベースで37%。

カロリーベース総合食料自給率(令和2年度)=1人1日当たり国産供給熱量(843kcal)/1人1日当たり供給熱量(2,269kcal)=37%(農林水産省)

諸外国と比べた日本の食料自給率について、農林水産省の公式サイト(2)には

我が国の食料自給率は、諸外国と比較すると、カロリーベース、生産額ベースともに低い水準にあります。(農林水産省)

とある。グラフでは次のようになっている。

カロリーベースで見ると

となり、上位4カ国は軒並み100%を超えている。

NHKラジオに一緒に出演した小泉武夫先生は、かつてフランスの自給率が80%程度だったのが、自国でまかなう努力をして食料自給率100%以上にした、という話をしていた。これに貢献したのが、当時の大統領のド・ゴールだ。彼は「たとえ1kgでも海外から食料が入ってきたら独立国家とはいえない」と宣言した。その土地の消費量に合わせて、それぞれの区域の中で食料を作るようにした。

食料自給率が低いことのデメリットを日常生活で実感することは、ほとんどない。しかし、国内で食料を調達できないことによって、私たちは、次に挙げるような多くのリスクを抱えることになる。

今、まさに我々が直面していることだ。軍事侵攻が起こり、小麦の輸出大国であるロシア・ウクライナの小麦が輸入できなくなっている。ウクライナの倉庫には2021年に収穫された小麦が出荷可能な状態でストックされているが、港から出荷することができない。ロシア・ウクライナから小麦を輸入していた北アフリカ・中東の国々は、他から輸入しなければならない。日本が小麦を輸入している米国・カナダ・オーストラリアなどが代替輸入先として挙げられれば、当然、需要が増し、食料価格は急増する。

リスクは軍事侵攻だけではない。疫病も同様だ。コロナ禍の初期、2020年には、自国民の食料を優先し、他国へ輸出を止めた国が何カ国もあった。これが長期化すれば、日本は買いたくても買えない状況に陥る。

自然災害もリスクだ。干ばつ、ひょう、豪雨、台風、ハリケーンなどで、輸入先の農場が被害にあえば、輸入したくてもできない。

今、急激に円安になっています。2022年4月28日には1ドル131円を記録した。円安ということは、海外から食料を買うとき、これまでより余分にお金を払わないとならない。

日本はフードマイレージの高い国だ。フードマイレージ(3)とは、食料を運ぶ距離と、食料の重量とをかけあわせた値。食料自給率37%の日本は、遠くの国からたくさんの食料を輸入しているということを示している。同じ距離でも、飛行機か船かで、環境負荷の大きさは極端に違うので、フードマイレージだけで全て表せるわけではないが、遠くから空輸すれば、それだけ温室効果ガスを排出し、気候変動のリスクが高まる。

日本は世界的に見て品質にうるさい国だ。しかも、食料にお金をたくさん出そうとしない。一方、中国が他国から買う場合はどうか。彼らは日本よりもずっと多額のお金を出し、しかも品質にこだわらない。となれば、売り先とすれば、中国に売った方が楽で、日本が買い負ける図式となる。

ロシアは肥料の輸出面でも世界で大きな位置を占めている。今すぐ状況が変わらなかったとしても、今後、肥料を入手できず、農作物を収穫できなくなるリスクが生じるかもしれない。

日本はトウモロコシや大豆、小麦などのほとんどを輸入している。小麦を例にとってみると、米国・カナダ・オーストラリアの3か国から輸入しており、この3か国でほぼ100%を占めている。日本で販売されているパンのうち、国産小麦を使っている割合はたった3%。残り97%は海外産小麦だ。

農林水産省の2017年調査によれば、米国産小麦の97%、カナダ産の100%で、除草剤成分のグリホサートが検出された(東京大学大学院農学生命科学研究科、鈴木宣弘氏『農業消滅』(4))。ということは、高いお金を出して買っているパンのほとんどはグリホサート混入小麦で作られている可能性も否めない。

2017年、日本政府は、米国からの要請に応じ、小麦から検出されるグリホサートの残留基準値の限界値を5ppmから30ppmまで緩めた。実に6倍だ。

他国へ輸出される農産物は、栽培した後にカビたりするのを防ぐため、農薬をかける。これを「ポストハーベスト」(5)と呼ぶ。小麦やトウモロコシ、大豆、柑橘類、バナナ、ナッツ類などに使われている。

広島のパン屋の三代目、ブーランジェリー・ドリアン(6)の田村陽至さんは、著書『捨てないパン屋』で、かつて田村さんが暮らしたモンゴルの話を次のようにしている。

かつてチンギス=ハンは、どうしても攻略できない城塞都市を落とすため、城内の食料を枯渇させて兵隊を飢えさせ、ペストに感染した小動物を焼いて、その肉を弓矢で城内に放った。飢えた兵士たちはそれを食べ、戦うことなく城内を全滅させた。田村さんは、「この城塞都市を日本に置き換えて考えてください」と語っている。食料を他国に依存するということはそういうことなのです、と。

農林水産省の公式サイト(7)には、不測の事態が発生して食料輸入が途絶するなどの事態に陥ったときに、国内生産のみで国民1人1日当たり2,020kcalの熱量供給が可能であるとの試算結果がある。下のイラストがメニュー。

たとえば朝食のおかずは粉吹き芋と糠漬けだけ。昼食の主食は焼き芋とふかし芋、夕食のおかずは焼き魚一切れ。牛乳が飲めるのは6日に1杯、卵は7日に1個、肉が食べられるのは9日に1食だけ。

昭和40年度にはカロリーベースで73%あった食料自給率は、37%まで落ち込んだ(8)。ほぼ半分になったことになる。

2021年1月19日付の毎日小学生新聞の記事(9)では、食生活の変化を理由の一つに挙げている。確かに、自給率の高いコメをみんなが主食にしていれば、食料自給率はもっと高いだろう。だが、2012年以降、パンの消費金額がコメの消費金額を上回っている状況で、主食ですら自給できていない。野菜は国産が多いから、みなが菜食であれば自給率は高く保てるだろうが、肉や魚を多く食べるようになればなるほど、自給率は下がる。

毎日小学生新聞では、外食の増加や冷凍食品の普及も理由に挙げている。それらは海外産の安い原材料を使う場合も多いからだ。

2020年8月に放映されたNHKニュースの解説(10)では、(総合)食料自給率が低い理由として、

コメをはじめ野菜や魚は、比較的自給できている一方で、畜産物やパンに使われる小麦などの自給率が低いために全体を押し下げているんです。

と説明している。たとえコメの自給率が98%でも、油脂類が3%だと、低いものに引きずられて全体が押し下げられてしまうというわけだ。

品目ごとの差も激しいが、47都道府県の自給率の差も激しい。拙著『食べものが足りない!』(旬報社)(11)に書いたが、北海道は216%、秋田県は205%、山形県は145%、青森県は123%、新潟県は109%、岩手県は107%と、100%を超えている。

一方、東京都は0%、大阪府は1%。品目の低いものに全体が引きずられるように、都道府県の中で低い値に引きずられれば、全体の値も下がる。

たとえ国内で育てた牛肉や鶏肉でも、牛や鶏が食べるエサが海外産であれば、自給できていないとみなされることも、前述のNHKでは説明している。

国内で育てられた牛や鶏でも食べるエサが海外から輸入したものであれば、その分は自給したとは見なされない。例えば、鶏の卵は96%が国産だが、鶏のエサとなるトウモロコシなどは海外に依存しているため、自給率は12%まで下がってしまう。牛肉や豚肉なども同じ理由だ。食生活の多様化により、畜産物などの消費が伸びる一方で、コメなどの自給率の高い品目の消費が減っているため、どうしても全体の自給率が低くなってしまうのだ。

国内で育てば「国産」だと思ってしまうが、家畜の食べるエサまで自給できていないと、自給率は低いまま。日本の飼料自給率は、食料自給率よりもさらに低い。エサが自給できていないと食料自給率も上がらないことは、あまり知られていないかもしれない。

エサが自給できているかという「飼料自給率」を反映しない数値は「食料国産率」と呼ばれる(農林水産省資料(12))。

たとえば、下のイラストで、左側が飼料自給率を反映したもの。牛肉は食料自給率11%となる。

一方、右側は、エサが海外産かどうかというのは考慮していない。その場合、牛肉の「食料国産率」は43%と高くなる。

『農業消滅』の著者で、東大大学院農学生命科学研究科の鈴木宣弘氏は、「食料・農業分野は、貿易自由化の犠牲にされ続けてきた」と語っている。自動車などの工業製品の輸出を伸ばすために農業を犠牲にするという政策がとられてきた。

学校給食では、1950年ごろから、コッペパンが出るようになった。これも米国の小麦輸出を推し進める戦略とは無関係ではない、とされている(13)。

日本の家庭のコメ消費金額をパンの消費金額の方が上回ったのは2012年。以降、パンの消費金額は、一世帯あたり平均で31,000円を超えている(総務省統計局、家計調査)。

「食品ロスを減らせば食料自給率が上がるんですか」という質問があるが、そうとは限らない。

Q5.食品ロスが減ると食料自給率は上がるのでしょうか。A5. カロリーベース食料自給率は「国産供給熱量/供給熱量」によって計算されます。食品ロス減少によって、供給熱量(分母)と国産供給熱量(分子)がそれぞれどれだけ減少するかわからないと、食品ロス減少が食料自給率に与える影響を算出することができません。仮に、食品ロス減少によって、輸入する食料を減らすことができ、国内生産は維持できたとすれば、食料自給率が上がることになります。(農林水産省公式サイト)(14)

食品ロスを減らすことで、輸入食料を減らすことができ(=分母を小さくし)、国内生産は維持できた(=分子は変わらず)とすれば、食料自給率が上がる、というわけだ。

ライフラボの「ジブン農業」は、食料自給率を上げる方策として、耕作放棄地の利用や農業生産力の向上、地産地消、食べ残しを減らす、などを挙げている(15)。

農林水産省は、食料自給率を上げるための取り組みとして、次を挙げている(16)。

農林水産省が、子ども向けページで自給率を上げるための方法として答えている(17)のは次の通り。

食料自給率アップのための5つのアクション

1、今が旬(しゅん)の食べ物を選(えら)びましょう 2、地元(じもと)でとれる食材(しょくざい)を日々の食事にいかしましょう 3、ごはんを中心に、野菜をたっぷり使ったバランスのよい食事を心がけ、しっかり朝ごはんを食べましょう 4、食べ残しを減らしましょう 5、自給率向上を図(はか)るさまざまな取り組みを知り、試(ため)し、応援(おうえん)しましょう

根本にあるのは、「食べ物は、わたしたちの心身をつくり出す、生きていく上で最も大切なもの。食べ物は命から得られた貴重なものだと認識し、自然からの恵みに感謝して、日々いただく」ということではないか。食べ物が心身をつくるということに関心を持てば、「なんでもいい」という気持ちは薄れ、よいものをとりたいという気持ちが湧いてくるのではないだろうか。

鈴木先生は著書で、カナダでは、一リットル300円の牛乳を消費者が喜んで買う話をしている。なぜ「高い」と言わないのか。「カナダ産を支えたい」という気持ちがあるからだ。自分さえよければ、ではなく、生産者を支えたい、生産者にそれ相応の価値を払いたい、ということだろう。日本でも、このような気持ちを醸成することが必要ではないか。

最新の食料自給率について、さらに詳しく知りたい方は農林水産省の資料(12)をご覧いただきたい。

*本記事はニュースレター「日本の食料自給率は低すぎる」と何がいけないのか?パル通信(41)を基に編集しました。

5)農業の知識 ポストハーベスト(オーガニックマガジン なちゅここ生活)

9)なぜ日本の食料自給率は低いのですか?(毎日小学生新聞、2021/1/19)

11)『食べものが足りない!食料危機問題がわかる本』井出留美(旬報社)

12)令和2年度 食料自給率・食料自給力指標について(農林水産省、2021年8月)

13)なぜ給食にはコッペパンばかり出るのか?学校給食歴史館・館長に聞いた!(ヒトメボ)

奈良女子大学食物学科卒、博士(栄養学/女子栄養大学大学院)、修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)。ライオン、青年海外協力隊を経て日本ケロッグ広報室長等歴任。3.11食料支援で廃棄に衝撃を受け誕生日を冠した(株)office3.11設立。食品ロス削減推進法成立に協力した。著書に『食料危機』『あるものでまかなう生活』『賞味期限のウソ』『捨てられる食べものたち』他。食品ロスを全国的に注目させたとして食生活ジャーナリスト大賞食文化部門/Yahoo!ニュース個人オーサーアワード2018/食品ロス削減推進大賞消費者庁長官賞受賞。https://iderumi.theletter.jp/about

今日は曇りの予報だったのだが、昼前は晴れ、昼頃から雨が降り出した。気温は低く陽が雲に隠れるとあっという間に温度が下がる。その都度ハウスの開け閉めに追われる。

園のようす。