吉田徹(同志社大学教授)

Imidas 2023/04/13

ロシアのウクライナ侵攻から1年以上が経ち、この間、「権威主義」や「権威主義体制」あるいは「専制主義」といった言葉が多く聞かれるようになりました。一体、政治で「権威主義」とは何を意味するのか。この概念はわかりやすいようで、実際にはわかりにくいものでもあります。権威主義と独裁制、あるいは全体主義など、これらが具体的にどう違うのかと問われれば、返答に窮することでしょう。

「権威主義体制」という言葉が、政治学で定着するようになったのは1970年代のことです。これには、幾つかの時代背景があります。ひとつは、戦前のファシズムのような「わかりやすい」政治体制ではなく、民主主義と全体主義の中間にある、グレーな政治体制が多く残存していたり、新たに生まれることになったりしたからです。西南ヨーロッパでも、スペインやポルトガルといった国では、定期的な選挙がありつつも、戦前・戦中からの伝統主義的で抑圧的な指導者による支配が続きました。また、中南米では、ブラジルやアルゼンチン、メキシコ、あるいはアジアでもシンガポールや民主化以前の韓国やフィリピンなど、反共主義を特徴とする権威主義体制が多く見られました。現在ではそのような政治体制はさほど見られなくなりましたが、中東の多くの国や2000年代以降のロシアは依然として権威主義体制にあるとされています。

「権威主義体制」という言葉を広めた著名な政治学者の一人、フアン・J・リンスは、以下のように権威主義体制の特徴をまとめています。(1)特定のイデオロギーに基づかないものの一定の精神的な指針を持つ(=統治原理を持っている)、(2)政治的多元性が制約されている(=司法やメディアの独立性が低い)、(3)政治的動員には消極的(=人々にあまり政治に関心を持ってほしくない)、(4)特定の指導者ないし集団が統治する(=指導者が掲げる原理のみが正統)、(5)権力行使の範囲が明確ではない(=法の支配の欠如)の5つです。

戦前・戦中のファシズムやナチズムは極端なイデオロギーを掲げ、国民を積極的に動員したのに対し、権威主義体制はそうした特徴を持っていません。他方で民主主義体制が保証する政治的な多元性(司法の独立や複数政党制)があるかと言えばそうではなく、法の支配も部分的に過ぎない――こうした政治体制をどのように名付けたらよいのかという観点から編み出されたのが「権威主義体制」という概念でした。注意しなければならないのは、これらはいずれも「政治体制」として特定されるものであり、統治手法の特徴――権威主義的であるかどうか――とは異なることです。

政治体制を分類する上で難しいのは「名は体を表さない」、すなわちこうした政治体制が自らのメカニズムを筋道立てて説明するわけではないため、飽くまでも民主主義に生きる私たちがその異なる性質から、その特徴を認識し、命名するしかないということです。例えば、北朝鮮の正式名称の「朝鮮民主主義人民共和国」には「民主主義」が入っていますが、私たちの基準からすれば民主主義国ではありません。

それでは、こうした権威主義的な体制はどのように生まれるのか、どのような特徴を持つのか、どのように機能するのかを3本の映画でもって見ていきましょう。

今回紹介する3作品のDVD。左から『THE WAVE ウェイヴ』(発売元:アットエンタテインメント)、『チリの闘い』(発売元:アイ・ヴィー・シー)、『サルバドールの朝』(発売元:CKエンタテインメント)

『THE WAVE ウェイヴ』――人はいとも簡単に権威に従う

『THE WAVE ウェイヴ』(デニス・ガンゼル監督)は2008年に公開され、ドイツ国内で同年の興行収入首位となったドイツ映画です。なぜこの映画がそこまでの注目を浴びたのかと言えば、「権威主義体制はいとも簡単に作ることができる」という意外性にあったからでしょう。

舞台は、とある高校。型破りな高校教師ベンガーは、本当はアナーキズムについての授業をするはずが、手違いで独裁について教える破目に陥ります。また第三帝国とナチズムについてのいつもの話か、と当の生徒たちは飽き飽きします。「もうドイツで独裁はあり得ないとでも?」「当然です、時代が違います」――教員が危機意識を持ってもらおうとするのに、生徒は全くもって自分事として捉えてくれないという、よくある授業の一コマです。

ベンガーはそこで一計を案じて、教室で守るべきルールを作ることを決定します。ベンガー自らを指導者として認めること、規律を守ること、団結すること、他のクラスと競争すること、などです。元来、自由だった服装も、家庭環境の違いを隠すために白シャツを着ることが決められます(これだけを見ると日本の学校教育とあまり変わらないかもしれません)。

こうした一体感の醸成は効果てきめんです。生徒たちは仲間内の人間を助ける一方で、自分たちと異なる集団とことごとく対立するようになります。最初は「独裁」が何かを実験的に示すための授業だったものが、教師ベンガーも自分が崇め奉られるようになり、生徒たちの振る舞いに引きずられるようになっていきます。そのことに恐怖を覚えたベンガーは、この実験のための集団を解散しようとしますが、生徒がその事実を受け入れようとしないことから、悲劇で終わることになります。

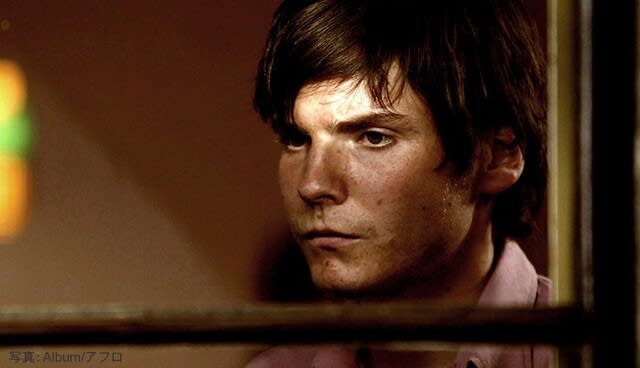

映画『THE WAVE ウェイヴ』より

実は、この映画は1967年にカリフォルニア州のカバリー高校で実際に行われた授業をもとにしており、やはりナチズムが何であるかを生徒に理解させることに苦労したロン・ジョーンズという歴史教師が行った実際の実験からヒントを得たものです。ちなみに、日本でも同様の実験が甲南大学の田野大輔氏によって行われ、反響を呼びました(内容は同著『ファシズムの教室』〔大月書店〕にまとめられています)。

『自由からの逃走』で有名な社会心理学者エーリッヒ・フロムの理論を証明するためのアメリカで大規模な意識調査に基づく1950年の「権威主義的パーソナリティ論」や、1963年の「ミルグラムの実験」(他人に電気ショックを与えるよう指示されると被験者はほぼ例外なくそれに従うというもの)などもそうですが、戦後に実現した民主主義社会にあっても、人々は状況に応じていとも簡単に権威主義的な振る舞いをするようになる――指導者に従順になる、自分と同じ属性を持たない者を排斥しようとする――という事実は、社会に強い衝撃を与えました。社会心理学者のジョナサン・ハイトは「ミツバチ・スイッチ」と呼びますが、人は集団で行動したがり、そして集団で行動するようになると、自分に大きな力が宿ったかのように知覚するとされます。それがまた権威主義がいかに普遍的で、偏在的かの説明でもあります。

『チリの闘い』――民主主義が崩壊するとき

さて、現実の権威主義体制はどのようにして生まれることになるのか。アメリカの政治学者エリカ・フランツの調査によると、1946年から2010年にかけて250の権威主義体制が世界で新たに生まれ、その約半分は権威主義体制から同じ権威主義体制への移行であり、他方でその3割弱は民主主義体制が倒されることで誕生したと数えています。なお、残りは国の独立をきっかけに誕生しています(『権威主義』白水社)。

このうち、民主主義から権威主義体制への移行は軍事クーデタであることが少なくありませんが、なかでも最も知られている事例は、1973年9月11日のチリクーデタです。この時、チリ軍は、選挙で選ばれたアジェンデ政権を武力でもって転覆、その後1989年までピノチェト軍事独裁政権が続くことになります。このクーデタの背後にはアメリカの支援があったことも知られており、2001年の同時多発テロと並んで「もうひとつの9.11」とも呼ばれる出来事です。

このクーデタの前後の展開を子細に追うのは、南米が誇るドキュメンタリー監督のパトリシオ・グスマン『チリの闘い 武器なき民衆の闘争』(1975-78)です。この作品は、クーデタに至るまでの経緯を「ブルジョワジーの叛乱」(1975年)、「クーデター」(1976年)、「民衆の力」(1978年)の三部作でもって、丹念に追ったドキュメンタリーで、目の前で生起しつつある事件を同時並行で記録した、政治作品の名作でもあります。

サルバドール・アジェンデは1970年に大統領に選出されますが、彼の政権は史上初めて選挙で生まれた社会主義政権として知られています。もっとも、映画が当時の映像資料を駆使して説明するように、その直後の議会選挙では右派政党が議会多数派となり、政権との対立が先鋭化していきます。企業の国有化と農地解放を進めるアジェンデ政権に対して、資本家や土地所有者は当然ながら反対の姿勢を崩さず、ここから労働者と資本階級との社会的対立も色濃いものになっていきます。経営者らは経済を混乱させようと、工場の操業や事業を止め、対する労働者たちは自主的な配給網や地区組織をつくってこれに対抗しようとします。簡単に言えば、国民から直接選出されたアジェンデ大統領を支持する労働者層と、議会で過半数の議席を得て資本家や教会の支援を受ける保守層とが、ストリート・レベルで対立することになったのです。

「アジェンデ、民衆があなたを守る」「もっと働いて大統領を守るのです」――こう叫んだり、主張したりしながらデモ行進をする人々が、文字通り画面から溢れ出るシーンは圧巻です。

政治体制が揺らぐとき、その趨勢を握るのは多くの場合、軍部です。軍部が中立を守っている限り、体制派と反体制派の均衡は崩れませんが、軍部が片方につくと、一気に両者の微妙なバランスは崩れることになるということは、最近のエジプトやタイの経験からも言えることです。『チリの闘い』でも、アジェンデ政権を危険視する軍の強硬派が幾度かクーデタ騒ぎを起こす経緯が描かれています。軍部は当初、政権が憲法を遵守している限りは事態に介入しないと表明していたものの、政権と議会との対立が長引き、街頭でも衝突が繰り返されるようになり、共産主義化を警戒するアメリカの後押しもあって、軍事独裁によって事態を平定することになりました。この顛末を追うことになる映画は、クーデタを記録した映像を流しながら「ラテンアメリカで最長の民主主義が終わった」と締め括られます。

チリ・クーデタ(1973年9月11日)

この時代に誰しもが予期しなかったことですが、クーデタによって生まれたピノチェト軍事政権は16年にもわたって続くことになりました。政治的自由を徹底的に制約しながら(政権下で逮捕などされて行方不明になった国民は数千人にのぼるとされています)、他方ではノーベル経済学賞を授かるミルトン・フリードマンなどをブレーンとし、政権はその後先進国でも取り入れられる新自由主義的政策を徹底して「チリの奇跡」と呼ばれるほどの経済成長を実現していきます。現在では有名になったチリ産ワインも、この時に力を入れて産業として育成された成果のひとつです。こうして、政治的には権威主義、経済的には市場主義を徹底したチリは、アジェンダが象徴した階級闘争の時代に終止符を打ちました。

クーデタとほぼ並行して撮られたこのグスマン監督の作品づくりは、多くの苦労があったようです。資金と時間に限りがあるなかで、当局の目を欺いて民衆の姿を記録し、貴重なフィルムを現地から安全に運び出さなければならず、また作品で追悼が捧げられているように、カメラマン一人がその後失踪するという憂き目にもあっています。

クーデタによるアジェンデ政権崩壊という顛末を迎えるものの、この作品がどこか明るいものに見えるのは、おそらくその三部構成にあります。第一部は資本家に対して立ち上がる労働者に主眼が置かれ、第二部でクーデタまでの道のりが描かれ、そして第三部では、再び労働者たちに焦点が絞られ、彼らの汗水たらして働く姿が中心に据えられています。つまり、三部作を取ることで、物語は単線的ではなく循環的にもなり得ること、社会主義は再び可能であり得ることを示唆しているのです。フィルムに収められた労働者は最後にこう言い残します――「歩み続けましょう、ではまた同志!」と。

『サルバドールの朝』――未来を犠牲にする政治

チリのピノチェト政権とともに、権威主義体制が長く続いた国として知られているのはスペインです。スペインも、1931年に共和派が選挙で勝利したことで王政から共和制に移行しますが、左派勢力内のテロルもあり、軍部が体制転覆を試みたことがスペイン内戦へとつながっていきます。1939年にスペイン全土を掌握した軍人フランシス・フランコは、逝去する1975年まで総統としての地位に留まり、チリと同じように高度成長を実現するとともに、政治的には共和派や共産主義を徹底的に弾圧しました。

『サルバドールの朝』(マヌエル・ウエルガ監督、2006年)は、このフランコ体制末期に体制に挑んだ実在の青年の処刑までの足取りを描く作品です。

物語は、労働運動を支援するため、銀行強盗を繰り返してきたグループの指導者サルバドールが逮捕され、正義派の弁護士のアウラにそれまでの活動を告白する場面からはじまります。「独裁だけでなく全てを変えたい。階級のない社会を作り、本当の自由を得るんだ」――反政府活動を率先し、警察との銃撃戦を厭わないサルバドールは、理想肌の青年であると同時に、ロックと恋愛に夢中になる普通の大学生活を送る人物でもあります。映画は、彼が疑義の残る形式的な裁判の結果判決を受け、支援者たちの再審請求の努力もむなしく、死刑が執行されるまでを淡々と描いていきますが、他方では秩序を重んじる「旧体制」と変革を求める「青年」との対立をモチーフにしています。劇中、フランソワ・トリュフォー監督『大人は判ってくれない』やダスティン・ホフマン主演『卒業』など、青少年を主題にした作品が言及されているのがその証左です。

映画『サルバドールの朝』より

「息子の思想的偏向の原因は政府にある。理想と現実が隔たっているのだ。私の家庭の実態はスペインという大家族の実態の投影である」――これはサルバドールの共犯者の父親がしたためた声明文の言葉です。憶測なく映画を見れば、サルバドールはただ身勝手な強盗犯であり、彼らを捕まえようとする警察もただ単にその職務を果たしているだけであり、何ら政治的なメッセージが含まれているわけではないように見えます。しかし、よく見れば、権威主義体制が何であるかを雄弁に語るシーンが終盤に出てくることを見逃してはなりません。サルバドールと友情を育むことになった看守は、息子が失読症にかかっていることを告白したところ、「正しく教えれば勉強できるようになる」とサルバドールに諭されます。さらに「左手で書くのも直せるのか」と問われ、サルバドールは「じゃ左手で書けばいい」と返します。確かに、失読症だからといって学べないわけではないし、左利きだからといって文字が書けないわけではありません。サルバドールは、「正しさ」ではなく、「その人に合わせた発展」というものがあり得ることを、さりげなく看守に諭し、それがまた国が歩むべき道であることを主張したわけです。

権威主義体制とは個性と混乱を忌み嫌う政治のことでもあります。完全なる抑圧はないかもしれないが、完全な自由も認めず、人々の目に見えない形で、ソフトに人々を管理する家父長主義的な体制のことです。このような政治は、単なる言葉面の正義に頼って秩序を優先するだけで、人々の生を希求しようとすることの否定から成り立ちます。「不条理な復讐に嫌悪や怒りを覚える」とサルバドールは体制を告発しますが、それは何よりも「左手で書くこと」を認めない理不尽さへの告発でもありました。言い換えれば、それぞれが右手で書くことも、左手で書くことも許されるようになる社会こそが、民主的な社会であると言えるでしょう。

果たして私たちは、好きなほうの手で文字を書くことができるのか、つまり個々人の生を活かすことができているのか――それができないのであれば、権威主義体制へと転んでしまうのは容易いことであるように思えます。

そしてチリでは・・・

「歩み続けましょう、ではまた同志!」

チリ 週40時間労働へ

議会が法案可決 「生活の質向上に貢献」

「しんぶん赤旗」2023年4月13日(一部抜粋)

南米チリの下院は11日、労働時間の短縮を中心とした政府提案の労働法改正法案を賛成多数で可決しました。上院はすでに可決しており、ボリッチ大統領による署名を経て成立します。署名は5月1日のメーデーに合わせて行われる予定です。

法案は、現行週45時間の法定労働時間を1年目、3年目、5年目にそれぞれ44時間、42時間、40時間へと段階的に短縮するもの。

法案はまた、残業上限を現行の週12時間から5時間にする内容も盛り込んでいます。

報道によると、中南米では多くの国で45時間以上の労働時間となっています。法改正により、チリはこの地域でエクアドル、ベネズエラに次いで3番目に週40時間制の国となります。

週40時間労働は2017年にチリ共産党のカミラ・バジェホ下院議員(当時、現官房長官)が初めて議会に提出したものの、財界や右派政党の抵抗で法案審議が中断したままとなっていました。

ボリッチ大統領は労働時間短縮を重点公約として掲げ、政権発足1年目の昨年8月、改めて政府案として法案を提出し、経営者らを含め全国200団体と対話・協議を行って、合意形成を進めてきました。

ボリッチ氏は、「何年にもわたって支持を集め、対話し、きょうついに労働時間短縮の法案の可決を祝うことができた」と表明しました。

バジェホ氏は、最初の法案提出から6年が経過したことを振り返り、目に涙を浮かべながら、「政治が、チリ国民の提起した課題に対応しうることが示された」と語りました。

素晴らしい!

「権威主義」まさに今の日本国民の状態ではないでしょうか?

さて、更新するのが遅れました。

昨日まで風が強かったのですが、今日はおさまりハウスのビニール掛けをしました。

朝から良い天気でガッチリと霜が降りて一面真っ白。氷も張っていました。

疲れまして、風呂入って、PC見てたら気になる広告がありクリック。

なんと、「トロイの木馬」がどうのすぐにマイクロソフトへ電話してください。大音量でアラートが鳴り続ける。電話番号はかけてみたが通じない。胡散臭い。シャットダウン、再起動はしないでください。シャットダウン!あ~ぁ疲れた。

カタクリも出てきました。

でっかいフキノトウ。

「社会的孤立に追い込まれた『かわいそうな女性』で終わらせるのではなく、孤立とどう向き合い、アクションを起こしていくのかという過程を描きたかったんです。三知子は『助けて』と言えないキャラクターとして描いていますが、自分からSOSを出せなくても、誰かが手を差し伸べてくれるかもしれない。そんな人との繋がりに可能性を感じたい、物語の中だけでも彼女が救われてほしいという思いを込めました」

「社会的孤立に追い込まれた『かわいそうな女性』で終わらせるのではなく、孤立とどう向き合い、アクションを起こしていくのかという過程を描きたかったんです。三知子は『助けて』と言えないキャラクターとして描いていますが、自分からSOSを出せなくても、誰かが手を差し伸べてくれるかもしれない。そんな人との繋がりに可能性を感じたい、物語の中だけでも彼女が救われてほしいという思いを込めました」