太刀 光包

太刀 光包

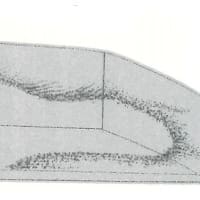

これも小反に加えられる南北朝後期の刀工。生ぶ茎からなる姿格好を見てほしい。刃長二尺六寸強、反り一寸。小反とはいうものの、古作に戻ってこのような長寸深反りもある。ただし元来が細身。重ねは二分三厘。先反りも付いている。この辺りが鎌倉時代の太刀と異なるところ。地鉄は細かに詰んだ小板目肌に板目が交じって所々肌立つ感があるも、総体は綺麗だ。刃文は、この写真では良く判らないが、互の目に小湾れ交じり。焼頭が高低して腰開き調子になるところは、この後の盛光などの刃文に通じるのであろう。

太刀 光包

これも小反に加えられる南北朝後期の刀工。生ぶ茎からなる姿格好を見てほしい。刃長二尺六寸強、反り一寸。小反とはいうものの、古作に戻ってこのような長寸深反りもある。ただし元来が細身。重ねは二分三厘。先反りも付いている。この辺りが鎌倉時代の太刀と異なるところ。地鉄は細かに詰んだ小板目肌に板目が交じって所々肌立つ感があるも、総体は綺麗だ。刃文は、この写真では良く判らないが、互の目に小湾れ交じり。焼頭が高低して腰開き調子になるところは、この後の盛光などの刃文に通じるのであろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます