刀 薬師堂通吉

刀 薬師堂通吉

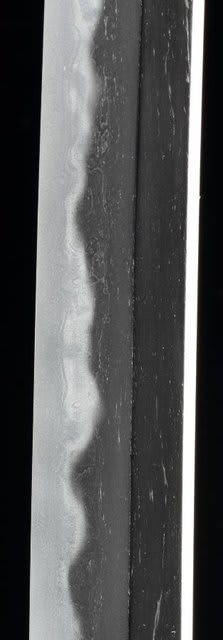

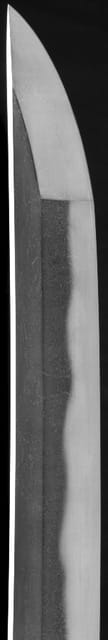

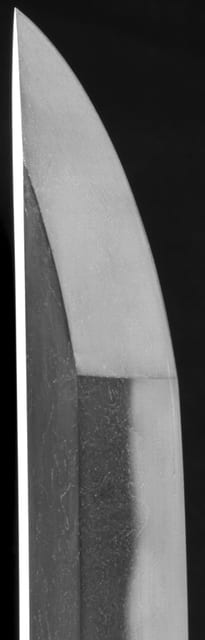

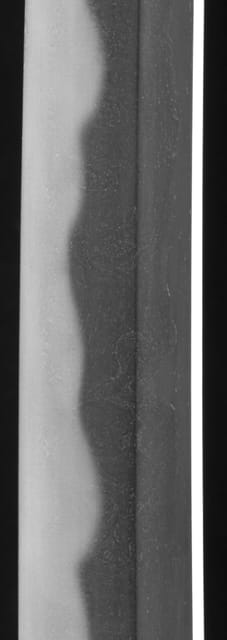

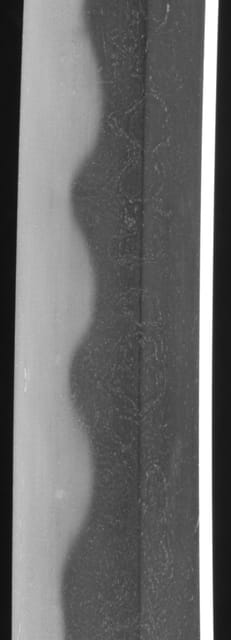

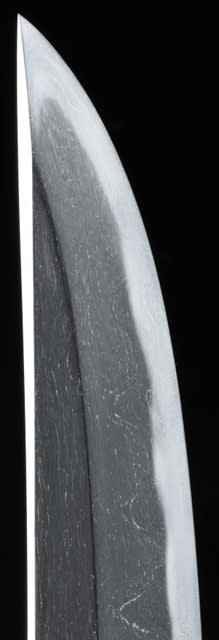

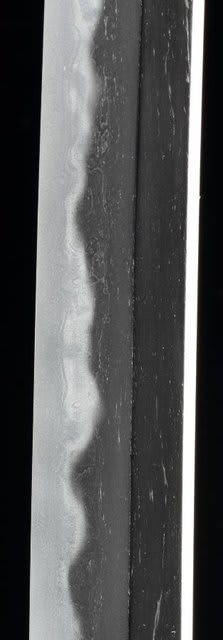

修験鍛冶の影響は九州諸国に及んでいる。日向国の薬師堂は、京の歌人が病気平癒の祈願に訪れたという伝承があるように有名な修験行者の地。この薬師堂の門前辺りで刀を製作していたのが通吉である。銘に「薬師堂」と切り添えるという。地鉄は板目が流れて柾状に揺れ、地沸が付いて頗る古調。肌立つ風が強く、実戦の武器という印象がある。斬れそうだ。刃文は互の目。刃境が複雑で、沸付きやはり匂口が潤んだ態となる。日州通吉は伝説的な鍛冶であり、作品をほとんど見ない。本作は、そういった意味でも貴重な作例だ。70□

刀 薬師堂通吉

修験鍛冶の影響は九州諸国に及んでいる。日向国の薬師堂は、京の歌人が病気平癒の祈願に訪れたという伝承があるように有名な修験行者の地。この薬師堂の門前辺りで刀を製作していたのが通吉である。銘に「薬師堂」と切り添えるという。地鉄は板目が流れて柾状に揺れ、地沸が付いて頗る古調。肌立つ風が強く、実戦の武器という印象がある。斬れそうだ。刃文は互の目。刃境が複雑で、沸付きやはり匂口が潤んだ態となる。日州通吉は伝説的な鍛冶であり、作品をほとんど見ない。本作は、そういった意味でも貴重な作例だ。70□