刀 金房兵衛尉政次

刀 南都住藤原金房兵衛尉政次

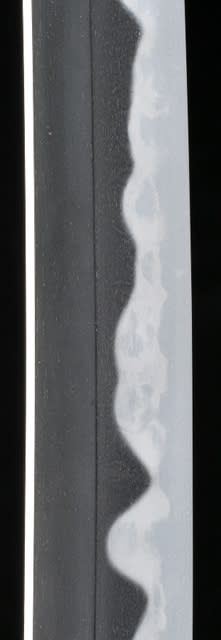

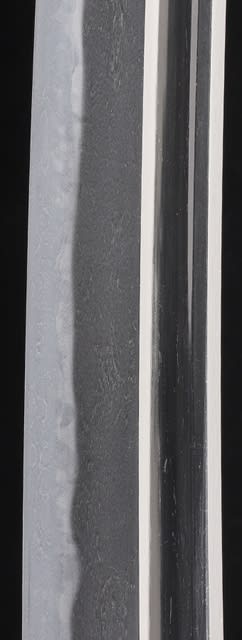

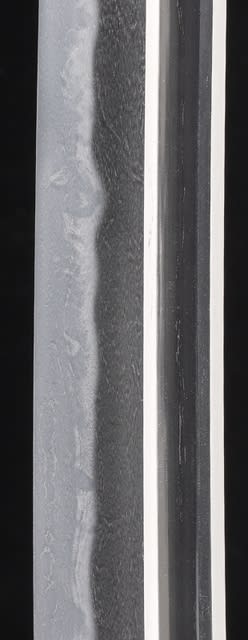

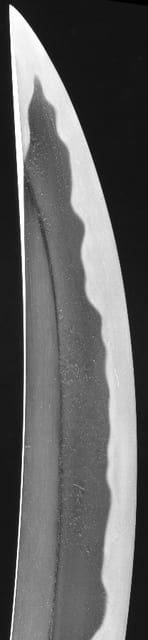

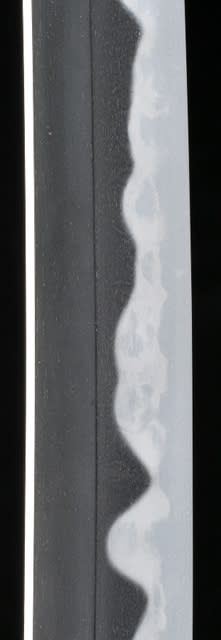

同田貫に似た存在感を示しているのが金房派だ。活躍期は同じ戦国末期で、身幅広くがっしりとした刀を遺している。奈良の鍛冶である。この、腰元に剣巻龍の彫刻を施した刀は、政次としては珍しいもので、骨喰藤四郎を手本とした作。地鉄は特詰んだ板目肌で細やかな地沸が付き細い地景で肌目が綺麗に起っている。刃文はこの工の特徴的な小さく乱れる互の目丁子で、刃中に葉と足が盛んに入り、景色は複雑。帽子も調子を同じくして乱れ込み、先掃き掛けてわずかに返っている。刃長は二尺一寸弱の片手で扱うに適したもの。元先の身幅が広く、見るからに金房らしい、しかも優れた出来。

刀 南都住藤原金房兵衛尉政次

同田貫に似た存在感を示しているのが金房派だ。活躍期は同じ戦国末期で、身幅広くがっしりとした刀を遺している。奈良の鍛冶である。この、腰元に剣巻龍の彫刻を施した刀は、政次としては珍しいもので、骨喰藤四郎を手本とした作。地鉄は特詰んだ板目肌で細やかな地沸が付き細い地景で肌目が綺麗に起っている。刃文はこの工の特徴的な小さく乱れる互の目丁子で、刃中に葉と足が盛んに入り、景色は複雑。帽子も調子を同じくして乱れ込み、先掃き掛けてわずかに返っている。刃長は二尺一寸弱の片手で扱うに適したもの。元先の身幅が広く、見るからに金房らしい、しかも優れた出来。