関係法令の規定に違反しなければ地方公共団体が国の考え方と異なる事務処理を行っても不適正な事務処理にはなりません。しかし、法令に違反する事務処理はそれだけで不適正な事務処理になります。

なお、市町村が関係法令の規定に適合する事務処理を行っていても、国の考え方と異なる事務処理を行っている場合は国の財政的援助を受けることはできません。もちろん、関係法令の規定に違反して事務処理を行っている場合も国の財政的援助を受けることはできないことになります。

したがって、市町村は関係法令を遵守して、しかも国の考え方に即した事務処理を行わなければ国の財政的援助を受けることができないことになります。このため、都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、①関係法令に違反しない技術的援助、そして、②国の考え方に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

ということで、その2は、国の考え方に対する沖縄県の考え方の決定的な違いについて考えてみます。

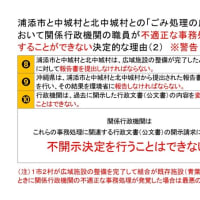

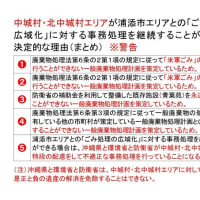

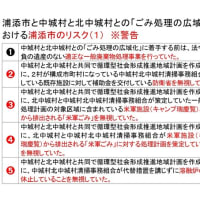

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、インフラ長寿命化基本計画を所管している内閣官房の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

インフラ長寿命化基本計画は平成25年11月30日に決定していますが、沖縄県はその直後に中北組合に対してこのような趣旨の技術的援助を与えています。県の職員がインフラ長寿命化基本計画を知らないことはあり得ないので、この事務処理は故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

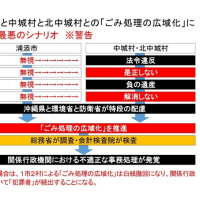

下の画像は、会計検査院の考え方と県の考え方を比較した資料です。

沖縄県は溶融炉に対する依存率が極めて高い自治体なので、県が環境省に対する会計検査院の要求を知らないはずがありません。したがって、県が中北組合に対して休止している溶融炉の廃止又は再稼動を求める技術的援助を与えていない場合は、結果的にこのような故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助を与えていることになると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

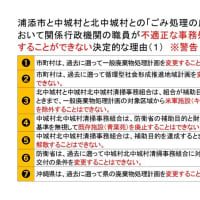

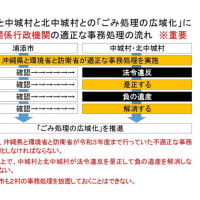

下の画像は、総務省の考え方と県の考え方を比較した資料です。

総務省は市町村が不適正な事務処理を行っている場合は、関係府省庁に対して適正化するための勧告を行うことができます。そして、関係府省庁は都道府県を通じて市町村に適正化を求めることになります。しかし、沖縄県は中北組合に対して適正化を求めていません。したがって、県は結果的に中北組合に対してこのような故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助を与えていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、ごみ処理施設における設備の長寿命化に関する環境省の考え方と県の考え方を比較した資料です。

環境省は、ごみ処理施設の長寿命化を行う市町村に対して財政的援助を与えていますが、その目的はトータルコストの縮減と予算の平準化にあります。しかし、県は中北組合に対してこのような故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助を与えていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、設備の廃止に関する国(環境省や防衛省を含む)の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

これは、補助金適正化法の「包括承認事項」に関する考え方の違いになりますが、県は「包括承認事項」が適用される前提条件を無視して故意又は限りなく故意に近い重大な過失による不適正な技術的援助を中北組合に対して与えていることになります。ただし、この「包括承認事項」に関する県の考え方については、県が国の考え方を知らなかった可能性があります。したがって、その場合は故意の可能性はなくなります。しかし、「包括承認事項」は地方公共団体における財産処分に関する事務処理において極めて重要な「特例措置」になっているので、故意ではないとしても単なる過失ではなく重大な過失になると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、焼却灰の委託処分に関する環境省の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

そもそも、市町村が最終処分場や溶融炉の整備を行わずに焼却灰の委託処分を行う前提で焼却炉を整備するとした場合は、国の財政的援助は受けられないことになります。なぜなら、そのような計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるからです。しかし、県は中北組合に対して最終処分場の整備を求めずに焼却灰の委託処分を行うことを認めています。また、溶融炉の休止に当って代替措置を講じることを求めずに焼却灰の委託処分を認めています。したがって、この技術的援助も故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、最終処分場の整備に関する環境省の考え方と沖縄県の考え方を比較した資料です。

県は県内の最終処分場の残余容量が逼迫しているという理由で、県が主導する形で産業廃棄物の管理型処分場の整備を推進しています。しかし、一方では県内の市町村に対してこのような技術的援助を与えています。したがって、この技術的援助も故意又は故意に限りなく近い重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。なお、県が中北組合の焼却灰を県が整備する最終処分場に受け入れるような技術的援助を与えていた場合は、完全に故意による不適正な技術的援助になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

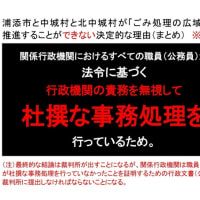

下の画像は、上の資料にある国の考え方と沖縄県の考え方の違いを一覧表にした資料です。

このように、県は中北組合に対して国の考え方とはまったく異なる技術的援助を与えています。そして、中北組合は県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。その中北組合は、平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定していますが、平成28年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定して、平成29年度には広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、上の資料に基づいて中北組合における現在の問題点を整理した資料です。

このように、県が県の考え方を改めて、中北組合に対して必要となる適正な技術的援助を与えなかった場合は広域処理は間違いなく白紙撤回になります。そして、中北組合は住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の単独更新を行うことになります。なお、浦添市は、そもそも廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しているので、広域処理が白紙撤回になっても国の補助金を利用してごみ処理施設の更新を行うことができます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像(3つ)は、地方財政法第8条の規定に関する国の考え方と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。

国は上の資料の左側のような考え方をしていますが、沖縄県は右側のような考え方をしています。そして、この考え方に基づいて中北組合に対して技術的援助を与えていることになります。

沖縄県の考え方が適正な考え方だとすると、県内の市町村は設備の長寿命化を行わずに処分制限期間を経過した時点で廃止して、ごみ処理を外部委託することができることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば国の補助金を利用して新たなごみ処理施設を整備することができることになります。しかし、常識的に考えてこのようなことができるはずがありません。なぜなら、沖縄県において市町村が整備するごみ処理施設は建物を含めて10年程度しか使われない施設になってしまうからです。しかし、県は中北組合に対してできるという技術的援助を与えています。

広域処理というのは、地方財政法においては単に財産の所有者が変るだけなので、当然のこととして広域組合を設立したとしても、広域組合が所有している設備に対しては第8条の規定が適用されることになります。したがって、中北組合が法令違反を是正しなければ広域組合は広域施設の整備に当って国の補助金を利用することはできないことになります。ちなみに、補助金適正化法においては、①広域組合への無償譲渡と、②広域組合による継続運用が広域処理を行う場合の基本条件になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

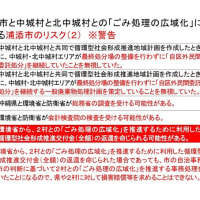

下の画像(2つ)は、法令違反と広域処理との関係を整理した資料です。

このように、中北組合が地方財政法第8条違反を是正しない場合は、浦添市と共同で策定する「地域計画」も地方財政法第8条の規定に違反していることになるので、広域組合を設立しても自主財源により「広域施設」を整備することになります。しかし、浦添市がそのような「地域計画」を策定することはあり得ません。したがって、広域処理は間違いなく白紙撤回ということになります。

このように、中北組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっているので、浦添市と共同で「地域計画」を策定すると、結果的に廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになってしまいます。したがって、広域処理は白紙撤回ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像(2つ)は、法令遵守と広域処理との関係を整理した資料です。

このように、中北組合が浦添市との広域処理を推進するためには、県の技術的援助によってごみ処理計画を見直して、法令違反のない「行動計画」と「地域計画」を策定しなければならないことになります。もちろん、これらの計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

中北組合が広域処理を行わずに単独更新を行う場合は、地方財政法第8条の規定を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば、国の補助金を利用することができるようになります。しかし、他の市町村と広域処理を行う場合は廃棄物処理法第6条第3項の規定と地方財政法第2条第1項の規定を遵守しなければなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、県が「行動計画」や「地域計画」の策定に当って中北組合に対して必要な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

浦添市は平成31年度に広域組合を設立する前提でいるので、中北組合がこの技術的援助にある条件をクリアできなかった場合は広域処理は白紙撤回ということになります。もちろん、県が中北組合に対して必要な技術的援助を与えなかった場合も広域処理は白紙撤回ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

以上が、国の考え方と県の考え方の違いに関するこのブログの管理者の意見です。

なお、その1の記事にも書きましたが、このブログの管理者は平成28年度の前半に中北組合が「行動計画」を策定するための具体的な施策を決定しなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになると考えています。

なぜなら、浦添市も今年度中に「行動計画」を策定しなければならないからです。

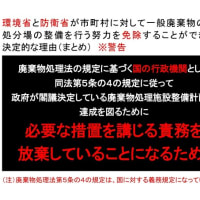

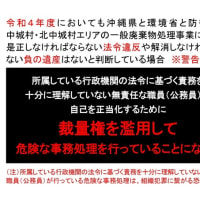

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の法令違反に関する事務処理の概要を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

なお、この沖縄県の法令違反については、その3で詳しく検証する予定でいます。

その3に続く