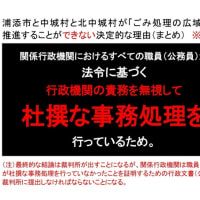

このブログの管理者は内地からの移住者ですが、沖縄県民に溶融炉は似合わないと考えています。したがって、溶融炉を休止している市町村に対してはできる限り再稼動を回避して欲しいと考えています。

そこで、沖縄県民の1人として平成26年度から溶融炉を休止している中城村北中城村清掃事務組合における選択肢をより具体的に考えてみることにしました。

同組合の溶融炉は国内でもほとんど例のない特殊な溶融炉であることは既に書きました。また、現在国内で稼動している事例や長寿命化が行われた事例がないことも既に書きました。そして、同組合が最終処分場を整備していないことや焼却灰を民間委託処分していることも書きました。

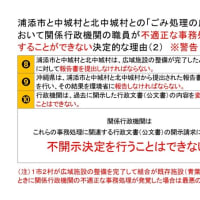

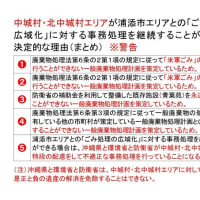

これらのことを前提にすると同組合の選択肢は下の画像にあるように3つになります。他にもあるかも知れませんが現実的な選択肢はこの3つしかありません。

まず1つ目はごみ処理施設の長寿命化に当って国の補助金を利用するために溶融炉を再稼動する方法です。ただし、この方法は特殊な溶融炉であるために長寿命化ができない可能性があります。仮に長寿命化ができなければ国の補助金を利用することができなくなるので再稼動しても意味がありません。また、長寿命化を行う場合は国内初の取り組みになります。したがって、組合が溶融炉を再稼動する場合は事前に長寿命化に関するリスク評価を行う必要があります。そうでなければ議会も対応できません。

このブログの管理者はリスク評価に半年はかかると考えています。そこで、生まれてくるのが2つ目の選択肢です。これは、リスク評価を行っている間に溶融処理以外の方法で焼却灰の資源化を行う代替案をプロポーザル方式で民間から公募するという方法です。これによって確実に資源化ができる方法を選定できるという保証はありませんが、コストのかからない方法なので時間を有効活用する意味でも重要な選択肢になると考えます。職員に経験がなくてもコンサルタントに依頼すれば喜んで引き受けてくれます。

3つ目は消去法で考えた場合の最後の手段(補助金を利用しない方法)です。ただし、1つ目のリスク評価において長寿命化の事業費やその後の維持費が過大になることが分かった場合は、あえて3つ目を選択するという場合も考えられない訳ではありません。また、事故や故障等のリスクが高いために溶融炉を使用できなくなる可能性が高いという評価になった場合はギャンブルを避けて3つ目を選択することもあり得ます。

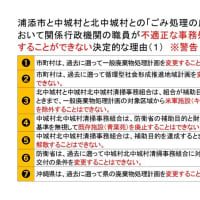

いずれにしても、ごみ処理施設の長寿命化については議会の承認が必要になります。しかも、同組合の溶融炉は色々な意味で問題の多い施設です。その意味では行政だけでは長寿命化の可否を判断できない施設になります。おそらく議会においても難しい判断になると思います。

そうであるならば、住民の選択肢を増やすために住民の代表である議会から行政(組合)に対してプロポーザル方式による代替案の公募を要求することもできると考えています。

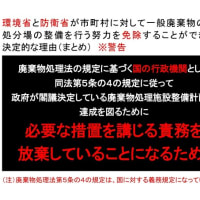

※プロポーザル方式によって組合が実施可能な代替案を選定できた場合は、他の市町村における新たな選択肢になるので、溶融炉に対する沖縄県民の依存度の低減を図ることができます。もちろん、温室効果ガスの排出量の削減と最終処分場の延命化を図ることもできます。