中城村北中城村清掃事務組合のように「焼却炉+溶融炉」という方式で市町村が溶融炉を整備している場合、その市町村が溶融炉を休止又は廃止すると、建物の目的外使用を行うことになります。

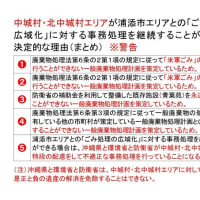

下記は補助金適正化法第22条の規定(要旨)です。

補助事業者は、補助事業により取得した財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用してはならない。

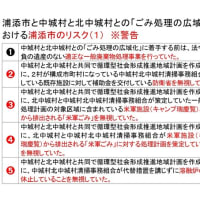

この規定において「補助事業により取得した財産」とは「設備と建物」になります。したがって、溶融炉(設備)を休止又は廃止すると、その瞬間に溶融炉のために整備した建物を補助金の目的に反して使用することになります。ちなみに、溶融炉に対する補助金の交付の目的は「焼却灰の資源化」になります。

普通、溶融炉を休止する場合はそのまま建物の中に放置しておきます。しかし、溶融炉の放置は建物を倉庫として使用することになります。これは補助金の交付の目的に反する使用になります。

溶融炉を廃止した場合もそのまま放置しておく場合が多くなりますが、仮に溶融炉を解体撤去すると今度は焼却炉のために建物を使用することになります。これも補助金の交付の目的に反する使用になります。可燃ごみの焼却処理も焼却灰の溶融処理も同じ廃棄物処理と考えれば問題はない(目的外使用にならない)ように思われますが、そう思った人は上の画像の一番下をご覧になってください。

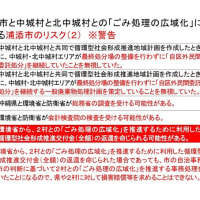

溶融炉を解体撤去すると、焼却炉に対する建物の面積(★の部分)が増加します。これは、いわゆる補助金の「過大交付」という状況になります。

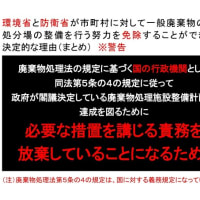

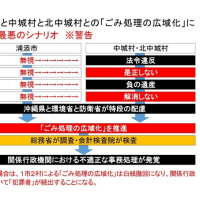

下記は補助金適正化法第3条第1項の規定(要旨)です。

各省各庁の長は、補助金が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

この規定により補助金の「過大交付」は国の法令違反になります。つまり、溶融炉を廃止した場合であっても、溶融炉のために整備した建物部分を焼却炉のために使用することは、やはり建物の目的外使用に該当することになります。

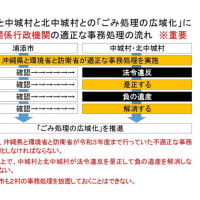

ちなみに、下記は補助金適正化法第3条第2項の規定(要旨)です。

補助事業者は、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。

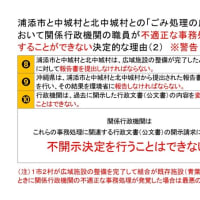

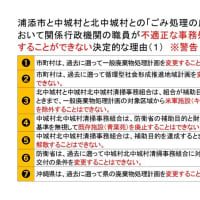

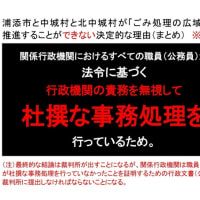

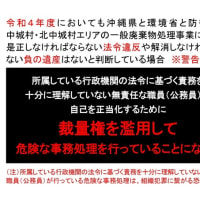

以上により、溶融炉を休止又は廃止する補助事業者(市町村)が国(各省各庁の長)の承認を受けずに建物の目的外使用を行っている場合は補助金適正化法(第3条第2項及び第22項)に違反していることになります。そして、法令に違反する事務処理を行った市町村の職員は地方公務員法の規定(第32条)に違反していることになります。

なお、供用開始から10年を経過している場合に溶融炉を休止又は廃止する場合であって、①溶融炉がなくてもその市町村の地域内において適正なごみ処理ができる場合かつ②建物を地域の活性化を図るために使用する場合は、「包括承認事項」という特例が適用されるので、その場合は建物の目的外使用には該当しないことになります。ただし、①と②に該当しない場合アウトです。

※「包括承認事項」については、この①と②の要件を十分に理解していない公務員(国家公務員及び地方公務員)の皆様が沢山います。したがって、仮に市町村の職員が国や県の職員から「供用開始から10年を経過していれば建物の中に溶融炉を放置しておいてもセーフ」という技術的援助を受けて溶融炉を休止又は廃止した場合は、補助金適正化法に違反(自動的に地方公務員法に違反)することになるのでご注意下さい。