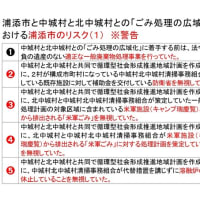

この記事は、インフラ長寿命化行動計画に関する記事の概要版です。

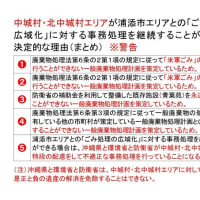

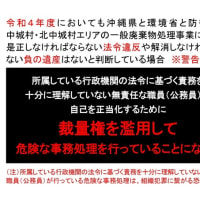

(注)行動計画の策定に当っては①から⑤までの事項を記載しなければなりません。その中で、②の中長期的なコストの見通しに関する事項が1市2村にとっては最も重要な事項になります。なぜなら、2村は平成26年度から国の補助金を利用する権利を自ら放棄しているからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

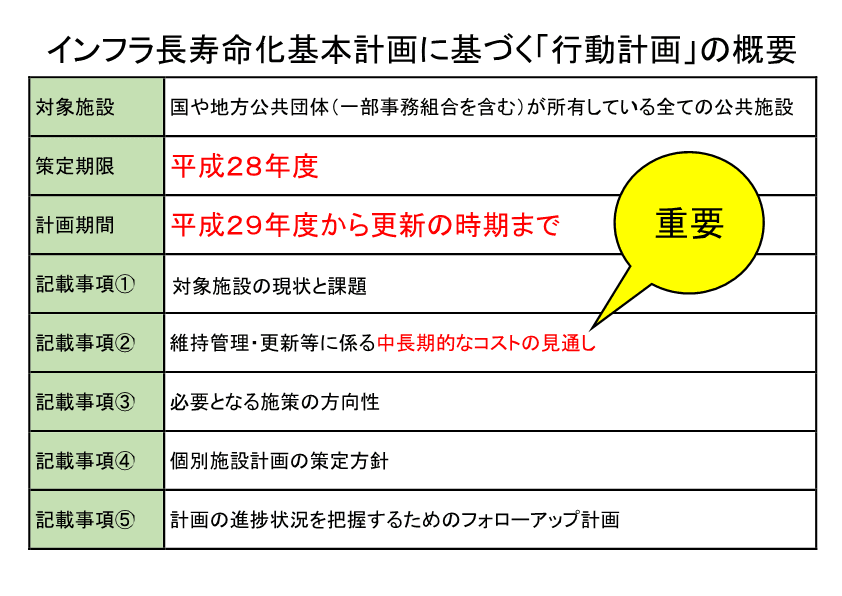

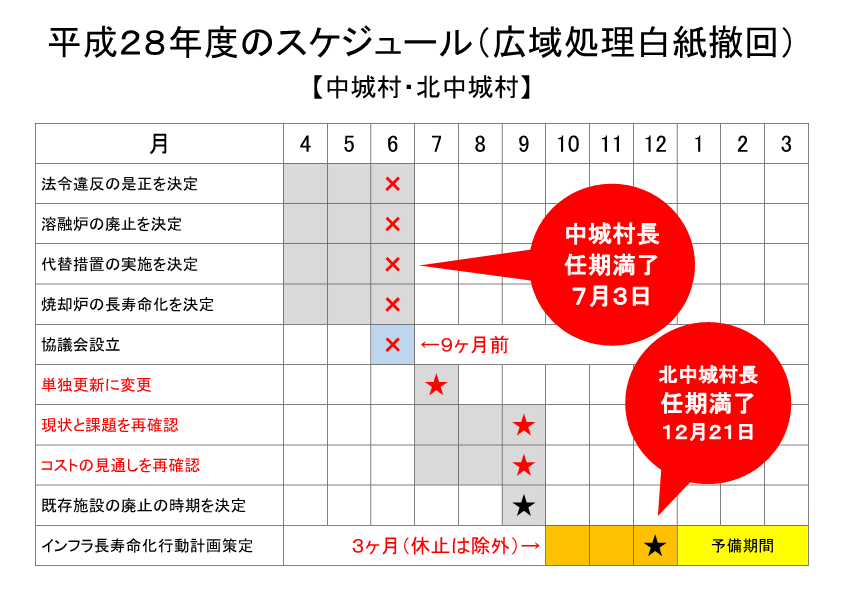

(注)1市2村による行動計画の策定は広域処理を前提にした計画になるので、結果的に共同で策定することになります。しかし、行動計画の策定には最低でも3ヶ月は必要になります。また、2村が中長期的なコストの見通しを立てるためには最低でも6ヶ月は必要になります。したがって、6月に協議会を設立して7月から代替措置に対する準備に着手しなければ、今年度中に行動計画を策定することは不可能になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

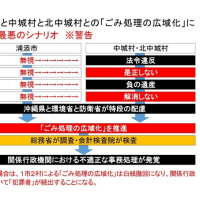

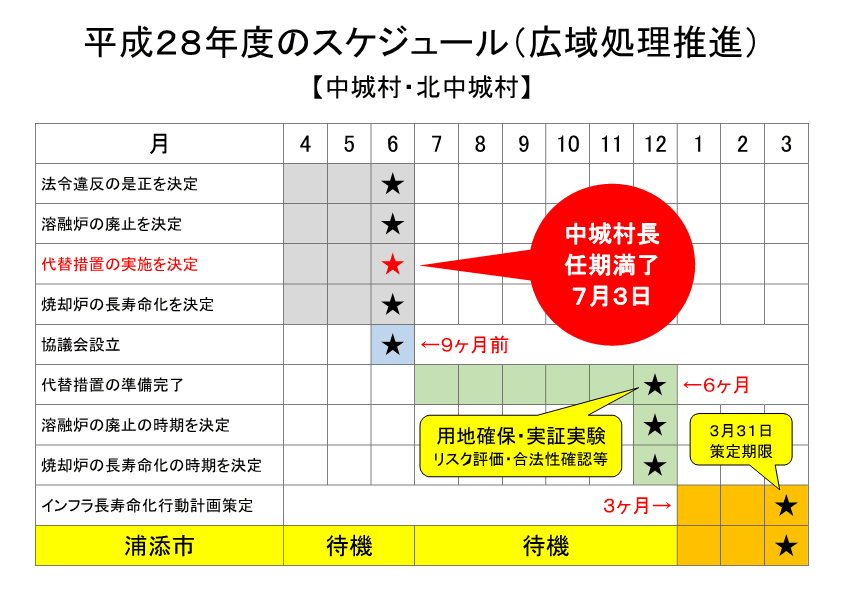

(注)2村の場合は広域処理が白紙撤回になると、平成29年度から40億円以上の自主財源(基金)の積み立てが必要になります。その原因を作ったのは平成26年3月にごみ処理計画を改正した2村の村長なので、北中城村の村長の任期が満了するまでに行動計画を策定する必要があります。なぜなら、年度末には平成29年度の予算を調整して議会の承認を受けなければならないからです。なお、広域処理が白紙撤回になっても法令に違反する行動計画を策定することはできないので、溶融炉の休止は中止しなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

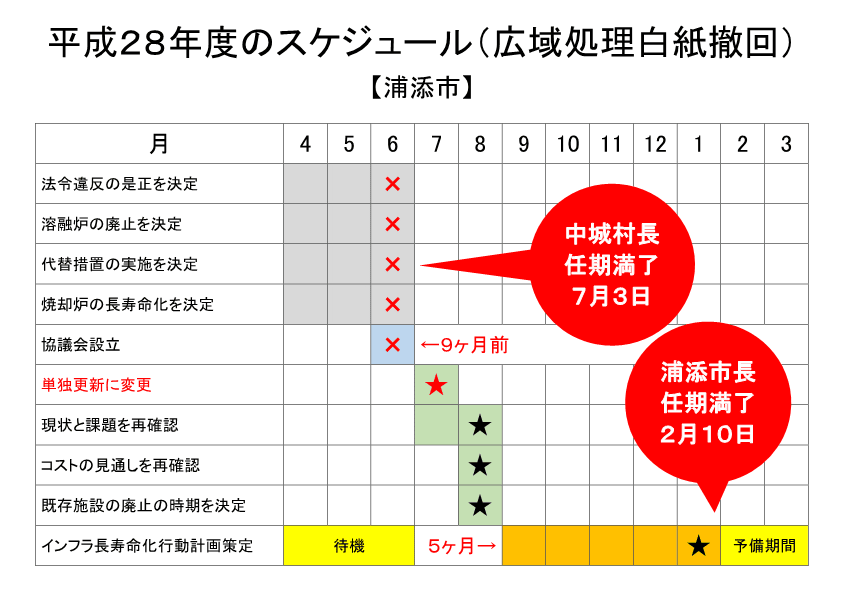

(注)浦添市の場合は広域処理が白紙撤回になっても中長期的なコストの見通しは立っているので、余裕を持って行動計画を策定することができます。ただし、平成29年2月10日には市長の任期が満了するので、それまでには行動計画を策定しておくことになると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

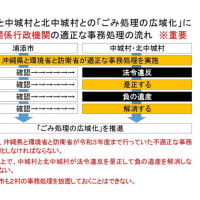

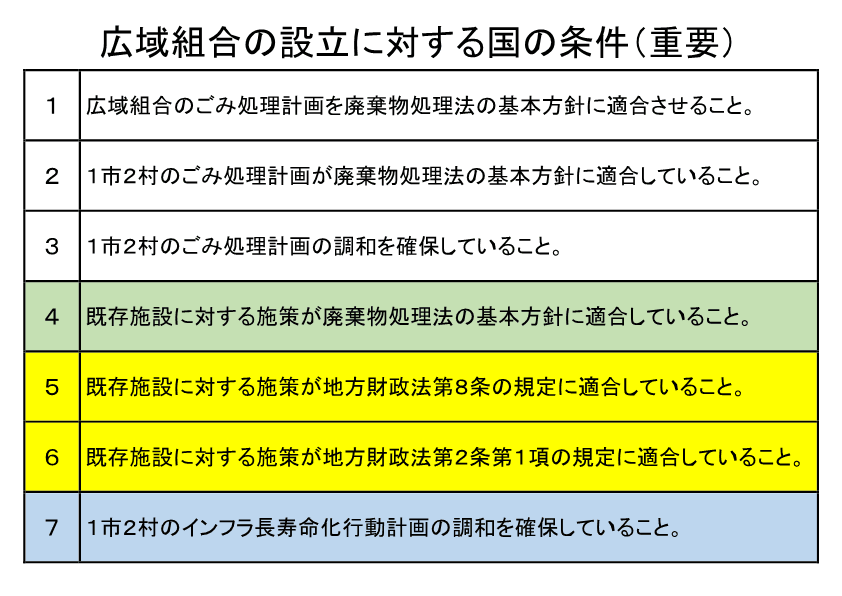

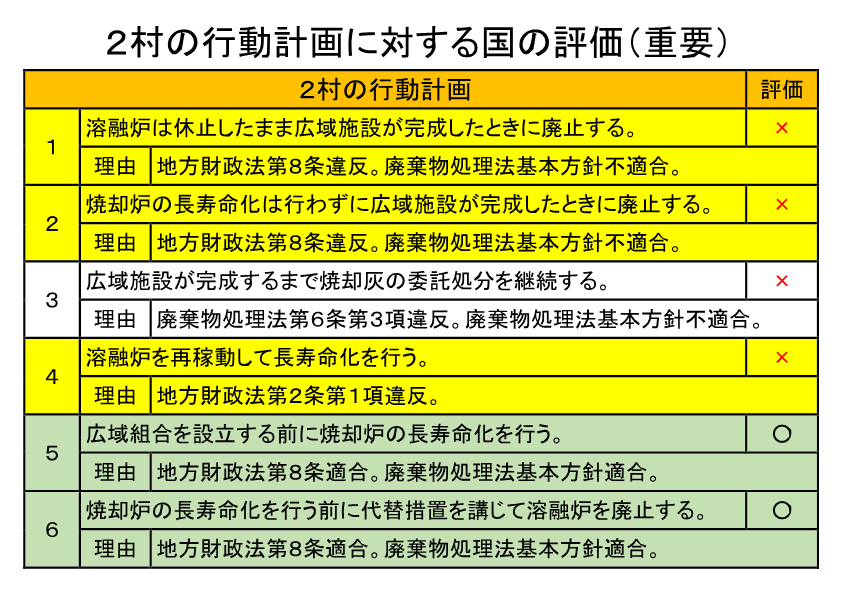

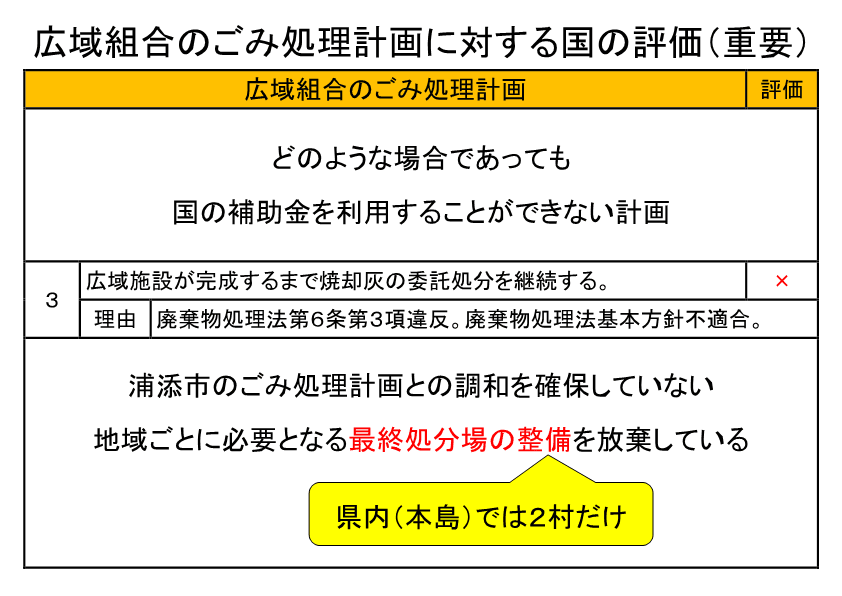

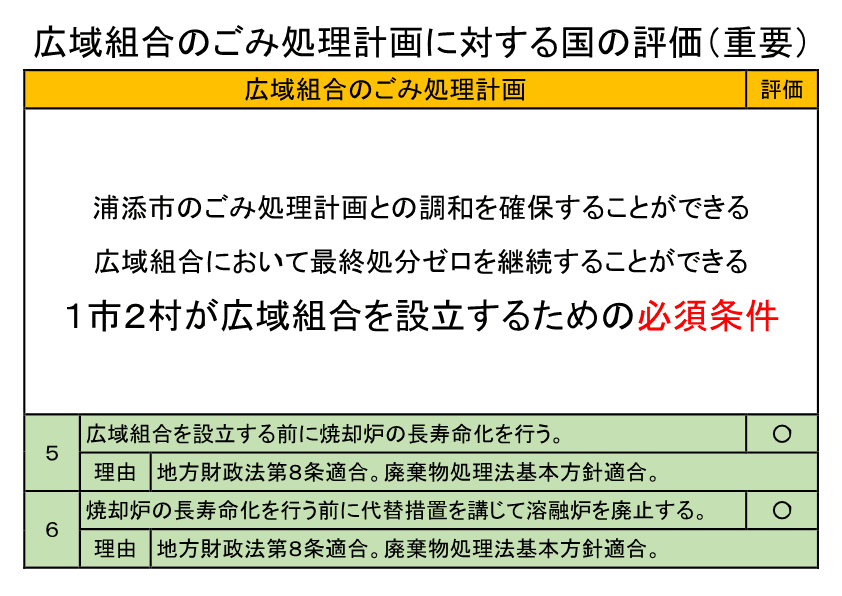

(注)1つ目の画像において1から6までの条件は市町村が広域組合を設立する場合の全国共通の条件になりますが、平成29年度以降に広域組合を設立する場合は、7のインフラ長寿命化行動計画についても条件に加わることになります。2つ目の画像における3の評価については行動計画と直接的な関係はありませんが、2村にとっては最も重要な評価になります。また、4の評価については2村が単独更新を行う場合はOKということになります。ただし、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、2村の住民にとってはかなりギャンブル性の高い選択肢になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

(注)2村が焼却灰の委託処分を継続する(中止しない)場合は、広域組合が焼却灰の一部を委託処分していることになってしまいます。その場合は、1市2村のごみ処理計画の調和を確保することができないことになるので、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになります。なお、1市2村は最終処分場の整備を行っていない市町村になりますが、浦添市は最終処分場の整備を課題として抽出しています。しかし、2村は最終処分場の整備を放棄しています。そして、最終処分場の整備を放棄している市町村は県内(本島)では2村だけになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

(注)2村が「公共の発想」で浦添市との広域処理を推進する場合は、既存施設に対する5と6の施策を実施することが必須条件になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

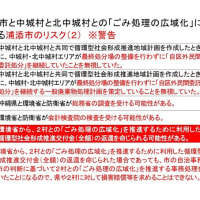

(注)2村には平成28年度において3度のタイムリミットがあります。浦添市のタイムリミットは平成29年3月31日のインフラ長寿命化行動計画の策定だけになりますが、「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市はこの「国が定めたタイムリミット」を必ず遵守するはずです。したがって、2村が今年の6月と12月の2度のタイムリミットをクリアできなかった場合は残念ながらタイムオーバー(広域処理は白紙撤回)ということになります。なお、2村が6月のタイムリミットをクリアできなかった場合は、その時点でその後のタイムリミットもクリアできないことになるので、1市2村は広域処理を白紙撤回して「単独更新を前提とした行動計画」の策定に着手することになると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

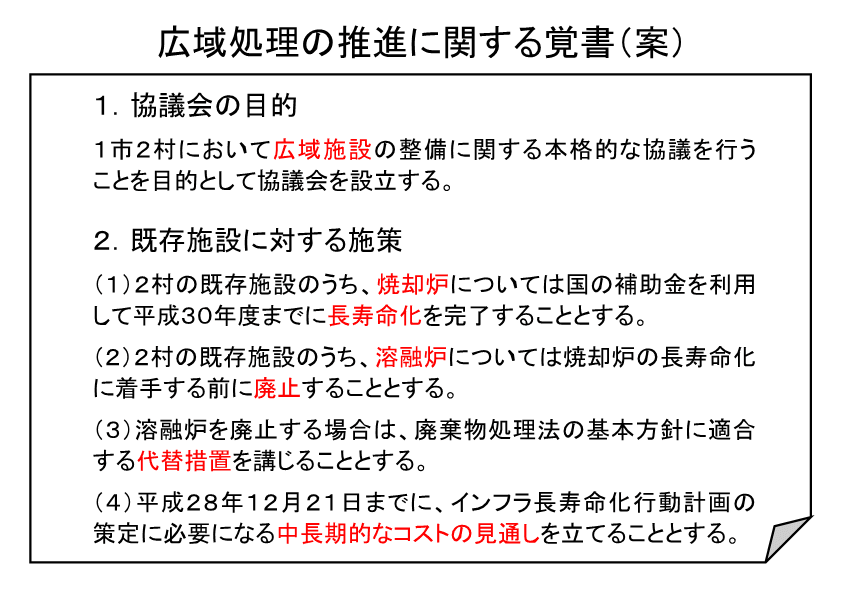

(注)2村が浦添市と同じように「公共の発想」で既存施設に対する施策を実施していれば、このような覚書を締結する必要はありません。しかし、2村は平成26年度から完全に「民間の発想」で事務処理を行ってきました。したがって、任期中にごみ処理計画を改正した村長の責任として、北中城村の村長が任期を満了する12月21日までに溶融炉を廃止するための代替措置に対する準備を完了して、1市2村が今年度中に行動計画を策定することができるように中長期的なコストの見通しを立てる必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

【結論】

(1)平成28年度において2村が「公共の発想」で事務処理を行う場合は、年度末までにインフラ長寿命化行動計画を策定することになる。

(2)行動計画を策定する場合は中長期的なコストの見通しを記載しなければならない。

(3)1市2村が広域処理を前提として行動計画を策定する場合は1市2村が共同で策定することになる。

(4)2村が広域処理を前提として行動計画を策定する場合は計画を策定する前に国の補助金を利用する権利を確保しなければならない。

(5)2村が国の補助金を利用する権利を確保して中長期的なコストの見通しを立てるためには6ヶ月以上の期間が必要になる。

(6)2村は中城村の村長の任期が満了する前に既存施設に対する施策を決定して協議会を設立しなければタイムオーバーになる。

(7)2村が、①溶融炉の休止の中止と、②焼却灰の委託処分の中止と、③焼却炉の長寿命化の実施を決定しなければ協議会を設立することはできない。

以上により、1市2村が6月までに協議会を設立すことができなかった場合は広域処理を白紙撤回して、7月から単独更新を前提とした行動計画の策定に着手することになると考えます。

広域処理の成功を祈ります。