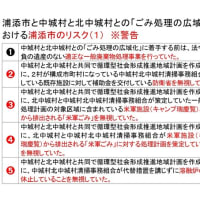

今日は、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化行動計画(以下「行動計画」という)について書きます。

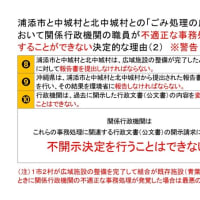

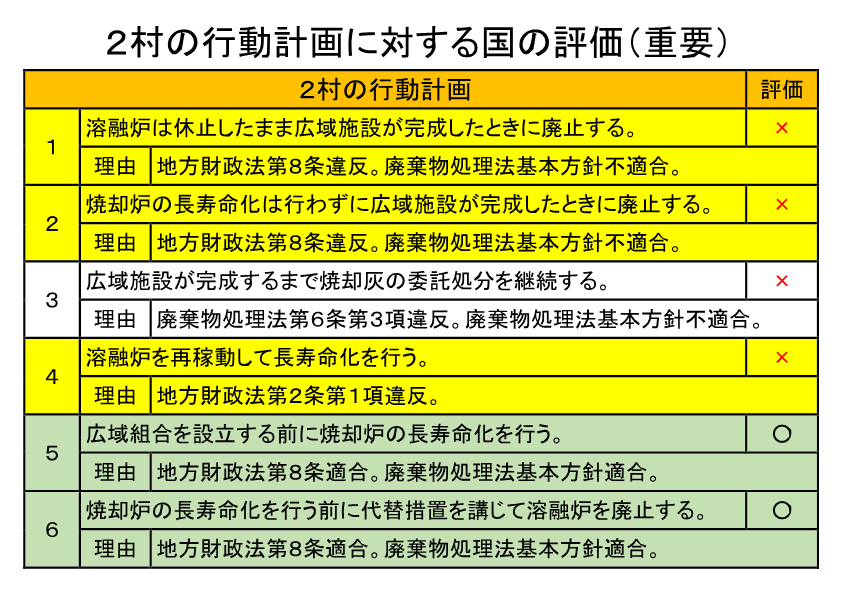

まずは、下の画像をご覧下さい。

これは、前の記事に使用した資料を一部修正したものです。

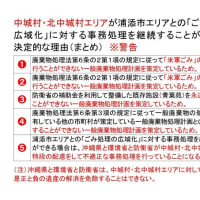

行動計画には①から⑤までに関する計画を必ず記載しなければならないことになっていますが、1市2村が行動計画を策定する場合は②の中長期的なコストの見通しに関する計画が最も重要な計画になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

1市2村は広域処理を前提として既存施設に対する行動計画を策定することになりますが、中長期的なコストの見通しに関する計画については、国の補助金を利用することと、地方債を発行することを前提として策定することになります。

1市2村が広域組合を設立すると1市2村が所有している既存施設は広域組合の既存施設になります。したがって、1市2村の行動計画は、実質的には1市2村が共同で策定することになります。

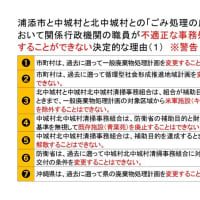

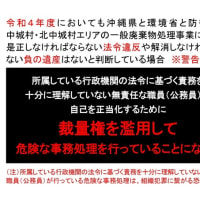

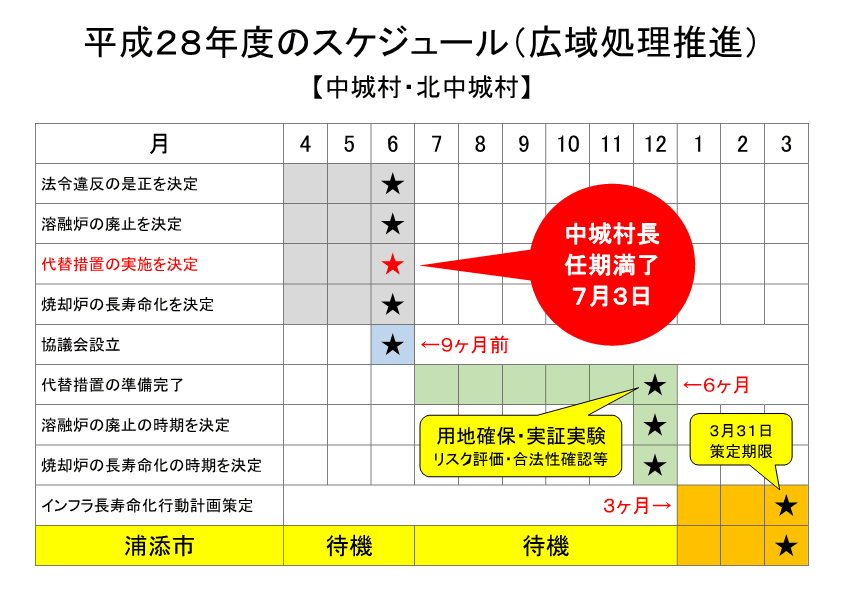

次に、下の画像をご覧下さい。

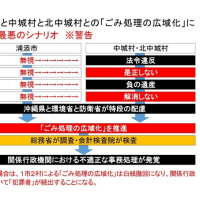

これは、行動計画の策定に関する平成28年度のスケジュールを整理した資料です。

ここで重要なのは、2村が法令違反(溶融炉の休止)を是正するために溶融炉を廃止することと、焼却炉の長寿命化を実施することについては、2村が広域処理を推進することを決定した時点で既に決定しているということです。

なぜなら、この2つのことを決定しなければ、国の補助金を利用することと、地方債を発行することは不可能になるからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

国の補助金を利用することと、地方債を発行することが決定している場合は中長期的なコストの見通しが立っていることになるので、民間のコンサルタントに委託すれば3ヶ月程度で行動計画を策定することができます。

しかし、そのためには溶融炉の廃止に当って2村が代替措置を講じることを決定しなければなりません。そして、行動計画を策定する前に代替措置を講じるための準備を完了していなければなりません。

ただし、代替措置を講じるための準備には最低でも6ヶ月程度は必要になります。なぜなら、用地を確保したり、リスク評価を行ったり、合法性の確認を行ったりしなければならないからです。また、場合によっては実証実験等を行う必要もあるからです。

そうなると、1市2村が今年度中に行動計画を策定するためには最低でも9ヶ月は必要になります。

2村の場合は他の市町村に比べると「公共の発想」よりも「民間の発想」で事務処理を行う傾向が強いので行動計画の策定期限を無視する可能性があります。しかし、浦添市は過去も現在も「公共の発想」で事務処理を行ってきているので、間違いなく行動計画の策定期限を守るはずです。

したがって、12月までに中長期的なコストの見通しが立たない場合は、浦添市はほぼ間違いなく広域処理を白紙撤回すると考えます。

と言うことは、上の画像にあるように、遅くとも中城村の村長の任期が満了する前(6月)には協議会を設立して、7月から2村の溶融炉を廃止するための代替措置の準備に着手しなければならないことになります。

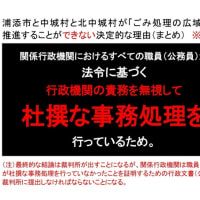

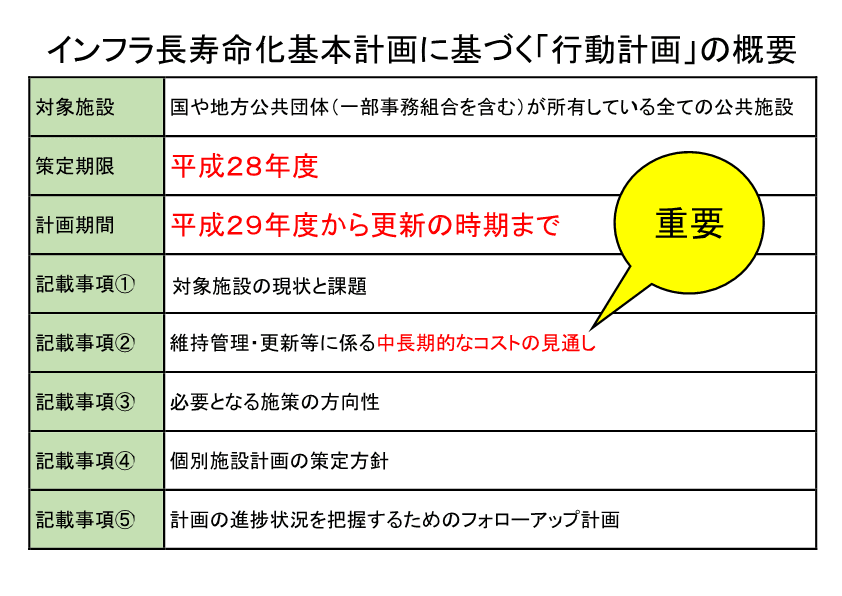

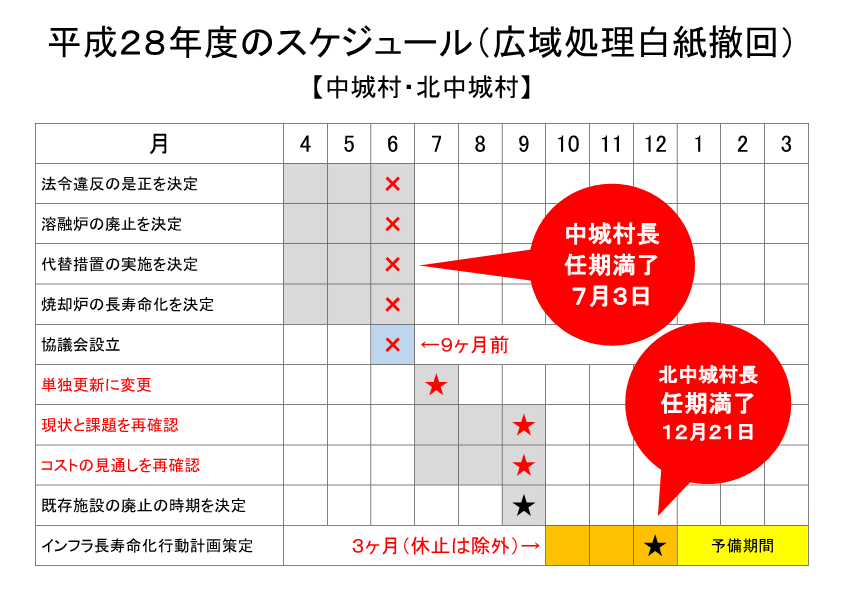

次に、下の画像をご覧下さい。

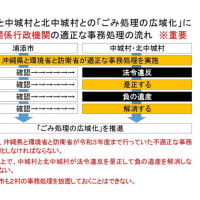

これは、広域処理が白紙撤回になった場合(中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合)を想定して作成した資料です。

2村の場合は、国の補助金を利用することと、地方債を発行することはできないので、中長期的なコストの見通しについては「自主財源の確保」だけが課題になります。したがって、2村がこの課題を解決すれば、後は既存施設の廃止の時期を決定した段階で行動計画の策定に着手することができます。

ただし、法令に違反している行動計画を策定することはできないので、溶融炉については休止を中止しなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理が白紙撤回になった場合に、2村において一番問題になるのは、12月に北中城村の村長の任期が満了することです。

2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。そして、結果的にそのことが原因で広域処理が白紙撤回になることになります。このため、来年度からは40億円以上の自取財源(基金)の積み立てが必要になります。

そうなると、年度末には予算を調整して議会の承認を受けなければなりません。そして、そのためには中長期的なコストの見通しを決定して行動計画を策定しておかなければならないことになります。

ただし、行動計画の策定に着手するためには、3ヶ月以上の準備期間が必要になると考えます。

したがって、広域処理が白紙撤回になった場合の2村の行動計画については、北中城村の村長の任期が満了する前に策定しなければならないと考えます。

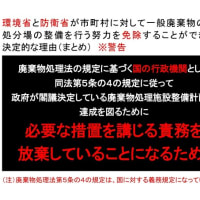

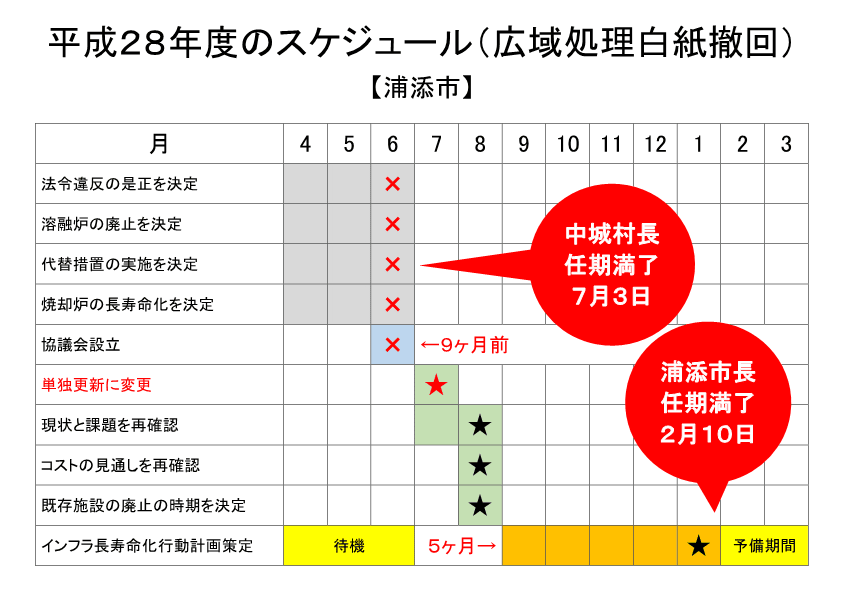

次に、下の画像をご覧下さい。

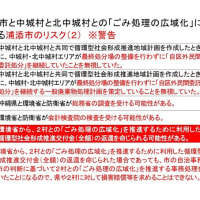

これは、広域処理が白紙撤回になった場合の浦添市のスケジュールを整理した資料です。

浦添市の場合は既に既存施設の長寿命化を実施しているので単独更新に変更しても、中長期的なコストの見通しについては、国の補助金を利用することと、地方債を発行することができます。したがって、既存施設を廃止する時期(更新施設を整備する時期)を決定すれば行動計画の策定に着手することができます。

原寸大の資料(画像をクリック)

浦添市は一貫して「公共の発想」で事務処理を行っている自治体なので、単独で行動計画を策定する場合は、年度末ギリギリではなく余裕を持って策定するはずです。なぜなら、年度末には翌年度の予算を調整して議会の承認を受けるための事務処理を行うことになるからです。

なお、浦添市の市長の任期は平成29年2月10日に満了します。そうなると、浦添市の職員は市長の任期が満了する前に行動計画を策定するスケジュールを組むはずです。そうであっても、浦添市の場合は上の画像にあるように、余裕を持って行動計画を策定することができます。

もう一度、この画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

浦添市は、平成27年12月に広域処理に関する基本計画の概要をマスコミ発表した段階で2村との広域処理に同意しているので、それ以降は単独更新を前提にした行動計画の策定は想定していないはずです。

また、平成28年3月には2村が広域処理の推進を正式に決定しているので、今は、広域処理を前提にした行動計画の策定だけを想定して事務処理を行っているものと思われます。

したがって、浦添市は平成27年12月から平成28年5月までの5ヶ月間は準備を整えて待機していたことになります。また、中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立することができなかった場合は、約7ヶ月も待機していたことになります。しかも、6月に協議会を設立することができたとしても、それから約6ヶ月は待機しなければならないことになります。

つまり、浦添市は広域処理に関する基本計画をマスコミ発表してから約1年間、行動計画の策定を先送りしてきたことになります。その浦添市が、2村のために行動計画の策定期限を無視して事務処理を行うことは考えられません。

以上により、このブログの管理者は6月に協議会を設立することができた場合であっても、12月までに2村が中長期的なコストの見通しを立てられなかった場合は、その時点で広域処理は白紙撤回になると考えます。

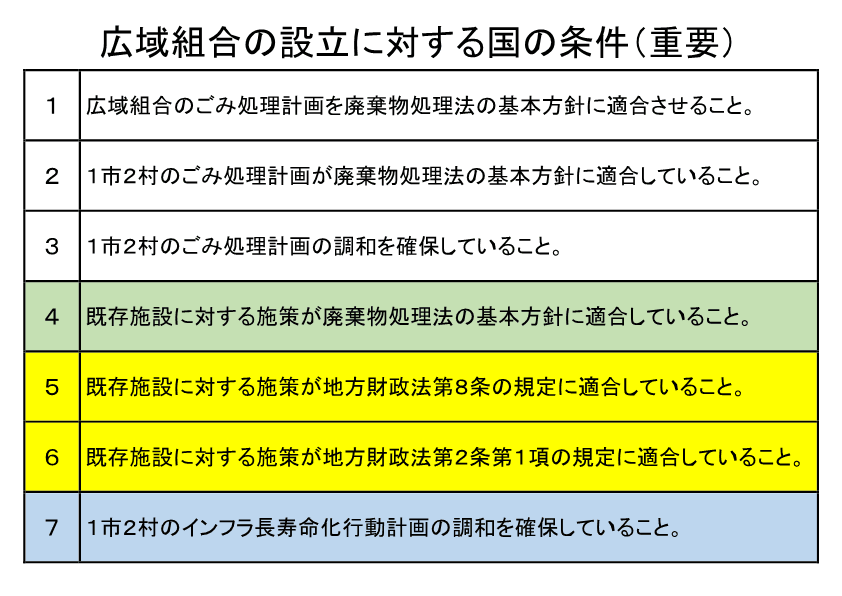

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、広域組合を設立する前に1市2村が国と協議を行うことを想定して作成した資料です。

1市2村が国と協議を行うときは広域組合を設立するための地域計画の原案が完成していることになります。もちろん、そのときにはインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画を策定して県経由で国に提出していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

1つ目の画像における1から6までは市町村が広域処理を行う場合の必須条件になりますが、平成29年度以降に広域組合を設立する場合は平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画に関する条件も必須条件になります。

2つ目の画像における4の計画に関する国の評価ついては、2村が広域処理を行わない場合は法令違反になりませんが、広域処理を行う場合は他の市町村の財政に累を及ぼすような計画になるため法令違反になってしまいます。

したがって、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は5と6の選択肢しか残っていないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

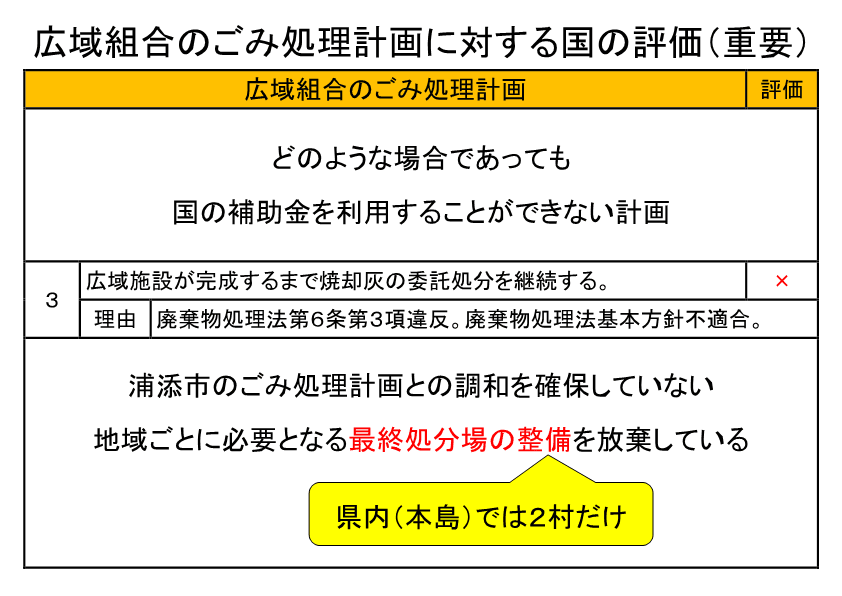

実は、上の2つ目の画像の3の選択肢については2村の行動計画とは直接的には関係がありません。

しかし、この選択肢は1市2村が広域処理を推進する場合であっても、単独更新を行う場合であっても最も重要な選択肢になります。

つまり、2村はこの選択肢を除外しない限り、国の補助金を利用することや地方債を発行することはできないことになります。そして、浦添市も2村にこの選択肢を除外させない限り、2村と同じ状況になってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

1市2村は最終処分場の整備を行っていない自治体になりますが、浦添市は最終処分ゼロを継続して行くことで廃棄物処理法の基本方針に適合する計画を策定しています。そして、最終処分場の整備を課題として抽出しています。

一方、2村は最終処分場の整備については検討課題から除外しています。そして、平成35年度まで焼却灰の委託処分を継続する計画を策定しています。このような市町村は県内(本島)では2村だけになりますが、2村は廃棄物処理法の基本方針における国の重要課題の1つである最終処分場の整備を完全に無視していることになります。

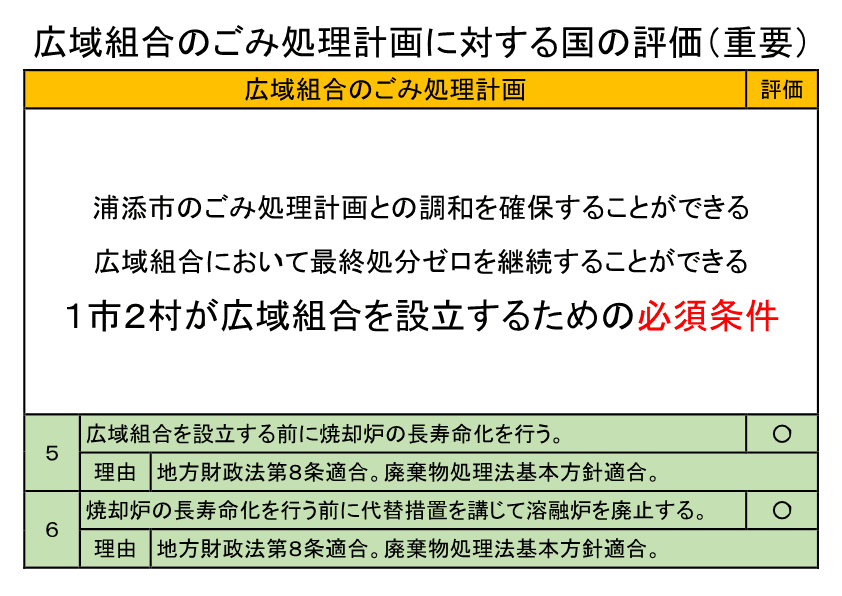

次に、下の画像をご覧下さい。

このように、5と6の計画は、1市2村が広域組合を設立するための必須条件になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

次に、下の画像をご覧下さい。

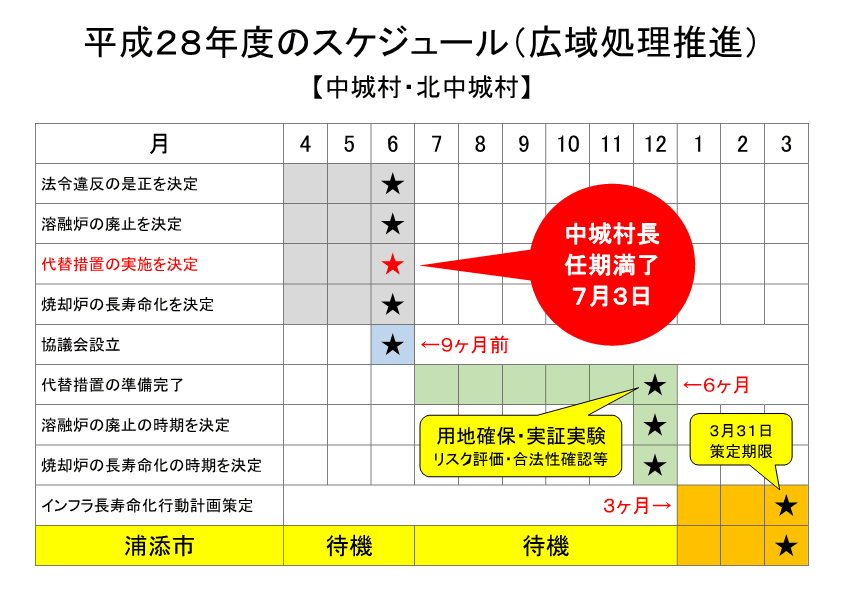

これは、1市2村が中城村の村長が任期を満了する前(6月)に協議会を設立した場合を想定して平成28年度のスケジュールを整理した資料です。

★は1市2村におけるタイムリミットということになりますが、2村が既存施設に対する方針を決定しなければ協議会を設立することはできません。また、協議会を設立した場合であっても、1市2村が行動計画の策定に着手するためには、2村において代替措置を講じるための準備を完了しなければなりません。そのためには、最低でも6ヶ月は必要になります。

原寸大の資料

このように、平成28年度の2村においては、3度のタイムリミットがあることになります。

しかし、最初のタイムリミットをクリアできなかった場合は、その時点でタイムオーバー、つまり広域処理は白紙撤回ということになります。

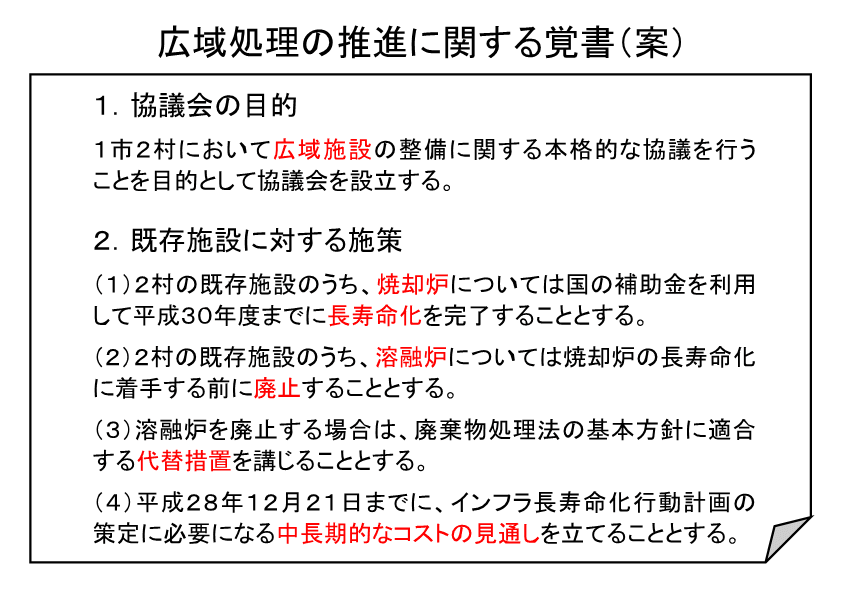

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村の村長が任期を満了する前(6月)に協議会を設立した場合を想定して作成した覚書の案に関する資料です。

通常の場合、協議会の設立に関する覚書は広域施設の整備に関する本格的な協議を行うために締結することになりますが、2村の場合は既存施設に対する施策が「民間の発想」で行われてきたので、このような条項を覚書に追加する必要があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

平成28年度がインフラ長寿命化行動計画の策定期限でなければ、もう少し違った覚書になるかも知れません。しかし、インフラ長寿命化行動計画の策定は、1市2村が広域処理の推進に合意する前、そして2村がごみ処理計画を改正する前から決定していました。

しかし、浦添市は2村との広域処理を推進するために行動計画の策定に関する事務処理を約1年先送りした形になっています。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正した中城村の村長の任期は7月3日に満了します。また、北中城村の村長の任期は12月21日に満了します。

したがって、2村の村長には北中城村の村長の任期が満了するまでに、行動計画を策定するための中長期的なコストの見通しを立てる責務があると考えます。

広域処理の成功を祈ります。