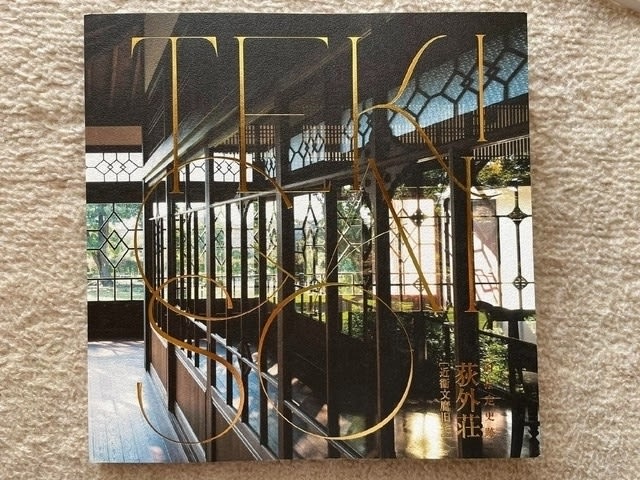

荻外荘(てきがいそう)

太平洋戦争の戦前から戦中にかけて三回総理大臣を務めた政治家、近衛文麿(このえふみまろ)の邸宅です。

戦後も近衛家の住まいでしたが現在は杉並区が所有、10年がかりの復元工事によって近衛文麿が住んでいた当時の姿を取り戻しました。

そして2024年冬から一般公開されています。

この建物を設計したのは米沢出身の建築家・建築史家伊藤忠太(いとうちゅうた)。

忠太博士は靖国神社、平安神宮、湯島聖堂など、近代を代表する寺社建築の設計者として知られています。

今回珍しく忠太博士が設計した個人住宅が東京で一般公開されたとの情報をSNSで知り、

荻外荘、どうしても訪ねたい!

との気持ちを抑えきれず、どうにか時間をやりくりして東京行きを決行しました。

杉並区荻窪の閑静な住宅街のなか、木々に囲まれた一角に荻外荘はありました。

「近衛」の表札にドキドキ。

もしかして今も近衛家の親族がここに住んでいるの?

(後で荻外荘を案内しているガイドさんに尋ねたところ、それは無いようです)

近衛文麿(1891~1945)

昭和前期に三度にわたり内閣総理大臣を務めた政治家。

近衛家は藤原道長の嫡流。天皇家に次いで日本第二の格式を誇る名家中の名家です。

文麿は総理在任中の昭和12年に荻外荘を入手し、戦後昭和20年12月荻外荘で自決するまで住み続けました。

食堂に掲げられている近衛文麿の肖像画

当初荻外荘は伊藤忠太の親族である医師入沢達吉(大正天皇の侍医)のために設計しました。

忠太博士はこの建物の設計に熱心で、実に半年をかけて設計を完成させます。そのため荻外荘には忠太博士の当時の嗜好が色濃く反映されていると思われます。

玄関に掲げられた扁額は、荻外荘の命名者西園寺公望(政治家、公家のちに侯爵)の筆跡。

納戸(?)の扉に彫られているのは近衛家の家紋“近衛牡丹”

応接間は中国風

螺鈿(貝の光沢を生かした装飾)が美しい調度品にうっとり✨

この応接室の床には一面に龍の模様のタイルが貼られています。

架空の生き物が好きだった忠太博士らしいデザインです。

天井画も龍

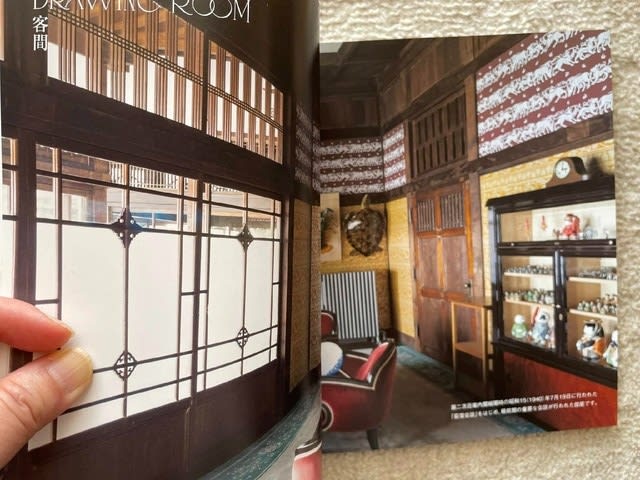

客間

近衛が首相を務めた戦前から戦中にかけて多くの政治家・軍の幹部らが荻外荘のこの部屋に集い、幾度も日本の岐路についての重大な決定を下します。

この客間の壁紙にも、オリエンタル好みの忠太博士らしさを感じます。

凝ったデザインの建具たち

書斎

終戦後、戦犯の疑いをかけられた近衛は、ここ荻外荘の和室で青酸カリを呑み自決します。

建物の一隅がカフェと売店になっています。

売店で荻外荘の写真集を購入。

荻外荘の入館料は300円。

そして上質な紙をふんだんに使用したこの写真集が700円。

杉並区さん、良心的過ぎます(;'∀')

荻外荘の空間にいると、おのずと現在まで日本が歩んできた道、そしてこれからの日本が進むべき道について思いをめぐらせずにいられません。

最後に、この建物を近衛文麿が暮らしていた頃の姿に忠実に復元させた杉並区の熱意に心から敬意を表します。

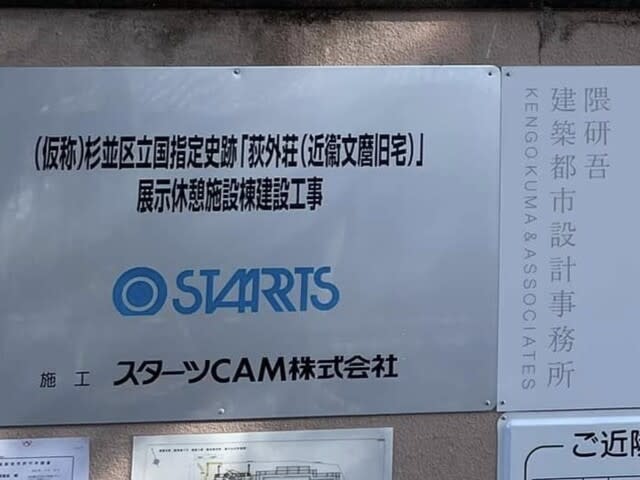

荻窪駅に向かうため荻外荘の敷地を出たところ、道路の反対側で新しい建物の工事をしていることに気づきました。

カフェ併設の荻外荘関連施設を作っているようです。

しかも施工は有名な隈研吾事務所^^

荻外荘はこれから地域の文化施設としてますます充実していくのでしょう。

機会を見つけてまた訪れなくてはいけません。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大室高原 オーシャンビューの一軒家 ひまわり

〒413-0231

静岡県伊東市富戸1317番地280

TEL 090-2026-0447

TEL 090-2026-0447

E-mail himawari-19@outlook.jp

インスタグラムで伊豆の魅力をご紹介しています☆

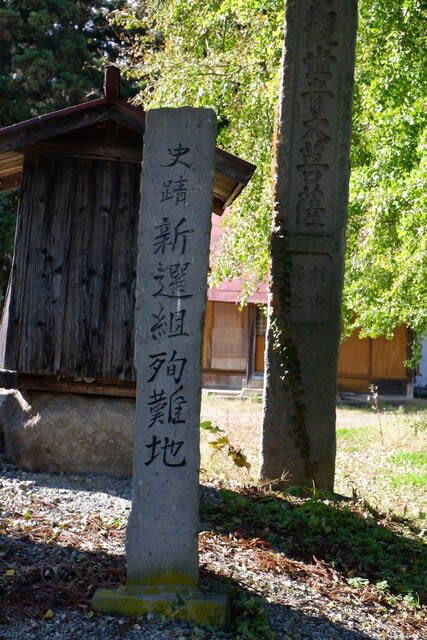

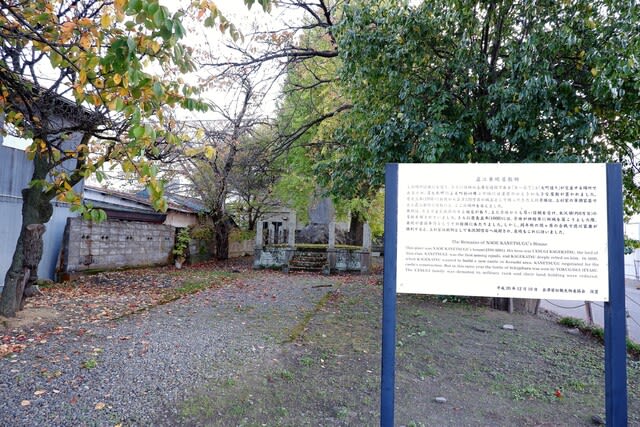

向かって左が墓石。

向かって左が墓石。