薔薇の木に薔薇の花咲く なにごとの不思議なけれど

最近はそんな名前のアダルトゲームもあるそうですが、この句は北原白秋の詩集「白金之独学」の中の一節です。

自然界では季節が巡ってくると、その季節の花が咲くという自然の摂理を詠んだものです。

ということで、今の季節に咲いているうちの雑草庭園の花や作物を載せてみたいと思います。

最初はシコンノボタンです。かみさんが近所の園芸店で買ってきて、今一番大事に育てている花です。

ご覧のように見事に色の綺麗な花です。

#1

でも惜しむらくはこの花、咲いているのは僅かに1日だけなんです。朝に咲いて夜には花びらを散らしてしまいます。

それでも幸いなことに次から次へと咲きますので、毎日花を楽しむことはできます。

#2

こちらもかみさんが毎年タネをとっては咲かせているルコウソウです。真紅の色が目にも鮮やかな花です。花びらの

構造にも巧みな工夫がみられます。

この花、意外なことにサツマイモの仲間だそうです。見かけによらない花です。

#3

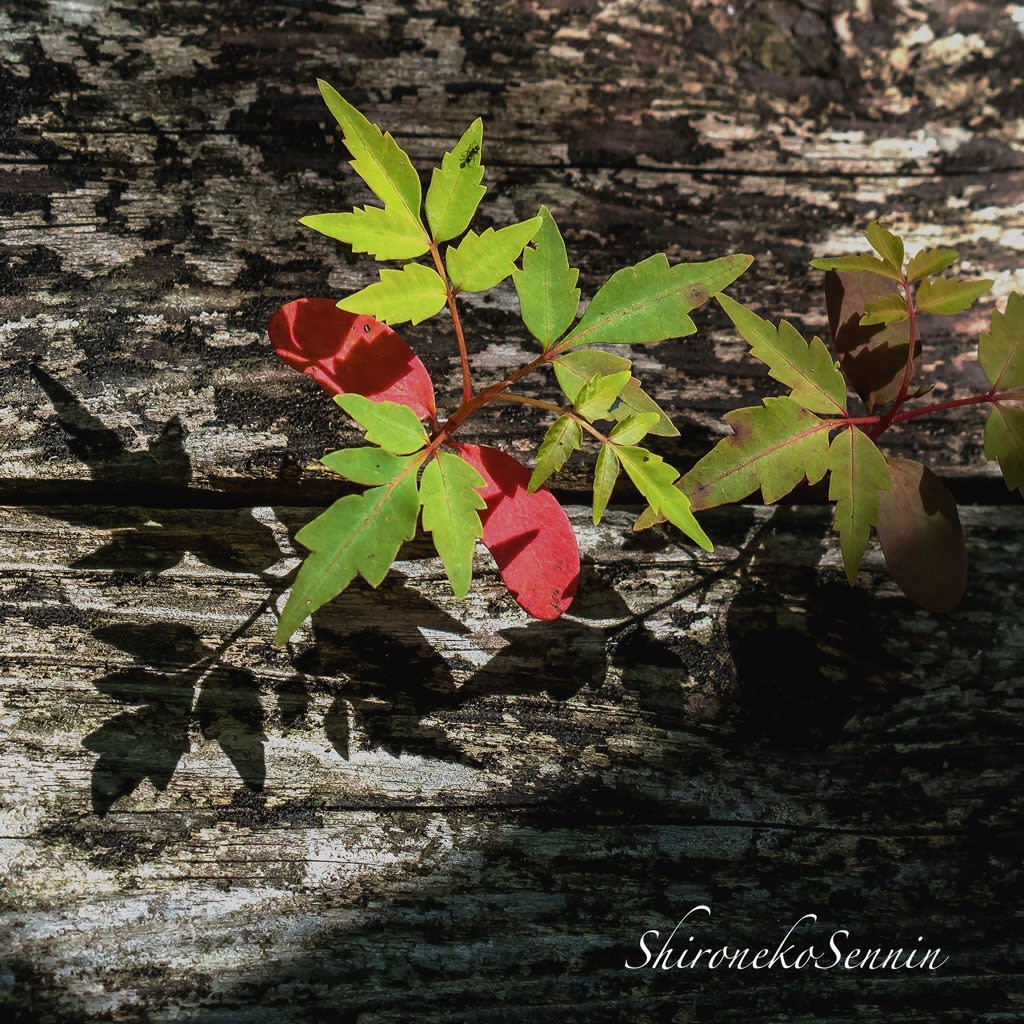

トンブリがとれるホウキグサです。ホウキギとかコキアとも呼ばれています。秋になるとこうして色鮮やかな

装いに包まれます。かみさんはこの色が見たくて毎年育てているようです。

その向こうではルコウソウが楽しげに踊っているように咲いていました。

#4

赤い花が続きますが、こちらはチョコレートコスモスです。チョコレート色にも見える花ですが、チョコレートを

思わせる香りも持っている花です。

#5

長年赤いヒガンバナのそばで咲いていた白花のヒガンバナが、遺伝子を少し分けてもらったのか、こんな風に

赤みを帯びてきました。朱に交われば赤くなる???

#6

僅かに日差しを受けて、美しく輝いていました。

#7

タマスダレの花です。花びらが光り輝いて、清楚な美しさを感じさせてくれる花だと思います。

#8

あまり目立たない花ですが、ゲンノショウコもなかなかの美人さんだと思います。下痢止めの薬草としても有名ですね。

バネの力でタネを飛ばした後の実の形が、お神輿の屋根にも似ていることからミコシグサという名前も持っています。

自家受粉を避けるために雄蕊と雌蕊の成熟時期をずらす戦略を持った賢い花でもあります。逆に言うと、それだけ

他家受粉の成功率には自信を持っている花だと言うこともできると思います。

#9

後ろに赤いミズヒキの花も写っていますが、この黄色い花がキンミズヒキです。出来つつある実も写っていますが

この実が非常に厄介なひっつき虫なんです。うっかり触ってしまうとすぐにくっついてきてしまいます。

綺麗な花なのに邪悪な根性をしている悪女のような気も。(おっと、すみません。ちょっと例えがよくありませんでした)

#10

ツユクサは古く万葉集の時代から日本人に愛されてきた花で、万葉集にも月草としてたくさん登場しています。

そういえばつい先ほど、岐阜県にお住まいのブログのお仲間から、葉っぱが丸いマウバツユクサを紹介して頂きましたが、

関西以西に多い種類だそうです。

こうして写真でアップに撮ってみると、いつも仔象のダンボを思い出してしまいます。

#11

代表的な雑草のオオバコです。子供頃、この茎をふたつに折って引っ張りあって遊んだものでした。これをオオバコ相撲と

いうそうですが、そのことからスモトリグサの異名もあるとか。

なんといってもこの草の特徴は、人間や動物に踏みつけられないと消えてしまうところにあるそうです。それだけ厳しい環境に

適応して差別化を図っている植物なんですね。

#12

毎年タネを採って育てているモモイロタンポポですが、今年も先日タネを蒔いて発芽してきたところです。

今までは鉢植えで育ててきましたが、タネがたくさん採れたこともあって今年は直播にしてみました。

来年の春が楽しみです。

#13

我が家の庭のクリの木です。今年は例年にないほど多くの実をつけてくれました。おそらくもう40年以上は

経っている老木なのであまり多くの実をつけなくなっていたのですが、昨年バッサリと剪定したことが良かったのか、

結構多くの実りがありました。

#14

それでも老木は老木なので、本来イガの中には最大3個の実が入るのですが、今はもうほとんどが実1つだけ、2個

入っているのは少なくて、3個のものはひとつもありませんでした。

#15

昨年から家庭菜園で育てているふわとろ長ナスです。まさにその名の通り、フワッとトロッと美味しい巨大長ナスです。

4月に苗を植えて、夏から秋遅くまでたくさんの実を成らせてくれています。

#16

こちらも上の長ナスと同じ時に苗を植えたミニトマトのイエローアイコです。居間の前面にネットを張って、そこに絡ませて

グリーンカーテンにもしていました。非常に美味しいミニトマトで、サカタのタネが開発したその最初から手に入れて育てて

いました。でももう秋、さすがに昨日の収穫を持って終了させることにしました。また来年、です。

#17

うちの庭は雑草庭園を自負するだけあって、毎年なんの手入れもせずともオオバが生えてきます。葉っぱを薬味に使って

重宝していますが、こんな風にタネができると、そのタネも薬味に使っています。なかなかの有用優良植物なのであります。

#18

ザクロです。こんなものまでうちの庭にはあります。これもかなり古い木で、毎年朱色の花をたくさん咲かせ、こうして

実もたくさん成るのですが、いかんせん、使い道がなくていつもそのまま成りっぱなしになっている可哀想な木です。

#19

この子は強い日差しを避けるように日傘を差していました。でも小さな日傘なのでずいぶん日焼けしてしまったかも?

#20

もうひとつ、これもうちの華なんです。ピッピ、11歳。

若い頃はチビワル子ちゃんと呼ばれていて、なんとかして外に遊びに行こうといろんな悪知恵を働かせていましたが、

今ではすっかりおとなしい家ネコになってしました。

#21

こうして私の部屋から外を見張りながらうたた寝をするのが日課になってしまいました。怪しいネコが来ないように

見張っているのですが、たとえ他所ネコが来たとしても、彼女には追い払う力も勇気もありはしないのですが・・・

#22

家の中から見るとこんな感じです。この、ピッピの見張り台と呼んでいるこの椅子に座って日がな一日を過ごします。

この椅子、お隣の秘密の花園のご主人が作ってくださったものなんです。このご主人、元々は食堂のご主人で、

若い頃の村上春樹もよく食べに来ていたというお店だったそうです。そんな料理人なのですが、不思議なことに

大工仕事もプロ級で、こんな椅子なんかを作るのはお茶の子さいさいなんです。ありがたいことです。

#23

<<おまけ その1>>

秋冬を象徴する野鳥のひとつがこのモズですね。うちの前の電柱に止まって高鳴きをしていました。メスでもこうして

ナワバリを主張して高鳴きするのが、あまり他の鳥ではみられない現象でユニークだと思います。

#24

<<おまけ その2>>

「ゴホンといえば龍角散」 また最近よくこのフレーズをテレビで見かけるようになりました。昔からある定番の

フレーズですね。もうずいぶん昔のことになりますが、当時の紀伊国屋書店の社長だった田辺茂一がこのフレーズを

もじって、「ゴホンといえば紀伊國屋」と言っていたことを、このCMを見て思い出しました。非常にウイットに

富んだパロディだと感心したものでした。

^ ^

○o。。。 ミ・。・ミ 。。。o○