その1からの続きです。

● 鵜戸神宮へ

この日の東京は朝から大降りの雨。

羽田空港に着いた時には傘はずぶぬれになっていましたが、宮崎に来てから急速に乾いています。

そもそも、こちらのみなさんがさしているのは日傘。

ピーカンの下で雨滴がしたたる傘を持つ私は、突然どこかから時空を超えてきた異星人のようです。

バスは堀切峠を越え、サンメッセを抜けました。

鵜戸神宮で途中下車します。

前々から、ここに参拝したかったんですよね~。

最寄りのバス停についてから本宮までは、山をひとつ越えていく、かなり大変な道のり。

階段を上って鵜戸岬隧道を通り、八丁坂を下っていきます。

茅野輪があったので、ぐるぐる周ってお参りします。

海からの強い風にあおられ、眼下の岩には荒波が打ち付けます。

太平海の荒波が打ち付ける岩壁の上に建つ神宮。

こんなに海際に立っている神社も、ダイナミックで珍しいですね。

朱塗りの橋の欄干から、広々とした太平洋を見渡せます。

● 洞窟の中の本殿

本宮入口に着いてからも長い参道が続き、かなり歩いた末に、本殿にたどり着きました。

海辺の崖にできた狭い洞窟の中に、こっそり隠れるかのようにありました。

薄暗い中、周りをぐるりと一周します。

頑丈な岩に守られているので、保存状態もよく色彩鮮やか。

全面に立派な彫刻が施されています。

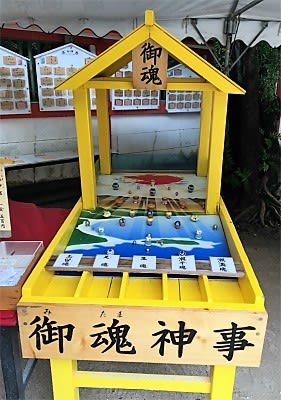

● 運玉投げ

洞窟内の本殿だけでなく、海に面した亀石そばのお社も鮮やかな朱色。

潮風や波による色落ちが早い場所で、この美しい色を保つのは大変だろうと思います。

霊石の亀石に向かって、大勢の人たちがワイワイと運玉を投げています。

場内ピッチャーが多すぎだし、一人旅だし、なにより球技がすこぶる下手な私は、静かに見学に徹します。

亀石の背中の桝形の窪みはとても小さく、そこめがけて運玉を投げるなんてどだい無理そうでしたが、皆さんかなりの確率で、入れていました。

すごいわ!さすがはプロ野球チームのキャンプ地!(関係ないか)

うねるように押し寄せてくる荒波が、お宮前の岸壁に当たり、しぶきが辺りに飛び散ります。

ごうごうとした海の音と強風にあおられ、(長居は危険)という警報が心の中に鳴り響きます。

脚を踏ん張って海を眺めるだけでも、激しい自然を前に、ドキドキが止まりません。

いつか言ってみたいセリフ:「ご武運を」

● ウとウトウ

鵜戸(うと)神宮の名前に、青森にある善知鳥(うとう)神社を思い出します。

ウもウトウも、どちらも海鳥ですし、響きが似ているので。

鵜戸神宮は、聞きしに勝るすばらしい場所でした。

青島神社も、鵜戸神宮も、かなり危険と隣り合わせの、ワイルドな自然の中にあります。

さすがは神話のふるさと、宮崎県の聖地は、シチュエーションがダイナミックですね~。

韓国・中国の人たちが大勢参拝に来ており、日本人よりも多いようでした。

にぎやかな団体行動なので、そう感じたのかもしれませんが。

● 日南市のマンホール

メジロと梅の花がデザインされた、きれいなマンホール。

これは2009年に合併された新・日南市の鳥がメジロだからだそう。

旧・日南市の市の鳥はカワセミで、市の合併に伴ってマンホールの鳥が変わったことになります。

新・日南市となった旧・北郷町町の鳥がメジロで、そのまま市の鳥に格上げになったようです。

メジロとカワセミ、どちらのマンホールもあったら、道を歩くのが楽しくなりそうですが、行政上はそういうわけにもいかないんでしょうね。

カワセミバージョンは、どんどん減っていき、もうなくなっているかもしれません。

市町村合併があると、マンホール好きは生き急がなくてはならないのです・・・!

● 九州の小京都、飫肥

ここから再びバスに乗り、日南海岸沿いにさらに南下します。

海岸沿いのカーブ道をバスは結構なスピードで走り続け、荒々しい波をずっと眺めていきます。

次は終点まで乗っていきました。

降りたのは、飫肥。・・・読めませんね。オビです。

ここは藤原氏南家の子孫、飫肥藩・伊東氏の5万1千石の城下町として栄えた町。

武家屋敷を象徴する門構え、風情ある石垣、漆喰塀が残る町並みは、昭和52年に重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

城跡を訪ね、武家屋敷を巡ります。

昔ながらの町並みが残されていて、時が止まったままのようないい雰囲気。

その美しさから、「九州の小京都」と呼ばれています。

朝ドラ「わかば」(2004年)の舞台にもなったそう。

● かつおめし

気がつけば3時になっていたので、飫肥天で知られる「蔵」でランチにしました。

飫肥の名物、おび天と宮崎の郷土料理、かつおめし。

カツオのお刺身茶漬けにゴマと海苔をまぶした、素朴な味です。

● 鯉と城下町

食後、はらごなしにまた町を散策。

遊泳地には、鯉が泳いでいました。

鯉が泳ぐ城下町を散策した場所は、島根の津和野、長崎の島原、そしてここ飫肥になります。

忘れている場所はなかったかな?とネット検索しましたが、ほかの場所はヒットしません。

ということは、もしかするとこの三カ所だけなのでしょうか。なんだか貴重な気がしてきました。

「鯉と城下町」という言葉から「恋とマシンガン」の歌を思い出して、LaLaLa~♪と口ずさみました。

フリッパーズ・ギター、なつかしい!

予定より1時間遅れのバスに乗ってきたため、ここの観光を1時間減らして、帳尻を合わせます。

ゆっくり過ごしたいすてきな場所なので、後ろ髪を引かれる思いですが、

4時発の宮崎駅行きの最終バスに、どうしても乗らなくてはいけないのです。

● 木のバス停

ところが、帰りのバス停が見つからずに、車通りをうろうろ。

どっちに行けばバス停があるのか、わかりません。

刻々とバスの時間は近づいてきています。

乗れなかったら、どうしよう・・・!

地元の人に聞きたくても、通りには誰も歩いていません。

困って、間口の狭い洋菓子屋さんに飛び込み、「すみませ~ん」と奥に声をかけて、たずねました。

「普通のバス停よりも背が低くて、木でできているから、見落とさないでね」

と三角巾姿のおばさんに教えてもらいます。

今度こそ見つけなくちゃと、目を皿のようにして探していくと、それらしいものがありました。

探し求めていたバス停です。ああよかった。

たしかにうっかり通り過ぎてしまいそうなほど、目立たちません。

通りの向こうからバスがやってきます。それになんとか間に合いました。

● 二つの駅

渋いJR日南線の日南駅の駅舎。駅前に銅像が立っていました。

服装から、伴天連さんかと思ったら、遣欧天正少年使節の伊東マンショでした。

彼の名前は伊東さん・・・そう、飫肥藩の日向伊東氏一族だったんですね。

次に、真っ赤な駅舎の前を通ります。

ここはJR日南線の油津(あぶらつ)駅。

駅名よりも大きく書かれたCarpの文字。壁にはカープ君も描かれています。

カープの赤が駅舎の色になっているんですね。

日南市は広島カープのキャンプ地。

「キャンプ地最寄りの油津駅を日本一のカープ駅にしたい!」という地元カープファンの夢を、JR九州が実現したそうです。

● 波乗りサーファー

終バスなのにしばらく私一人の貸し切り状態でしたが、鵜戸神宮前からは満員バスになりました。

あいかわらず波は高く、行きにはいなかったサーファーの姿もちらほら見るようになりました。

黒い点がサーファーです。今日の波の荒さは特別かも。

まるでイメージ画像。日南海岸は、絵になりますね~。

普段見慣れた横浜や湘南の海とはまた違う、宮崎の海。

もっとワイルドで荒々しい感じがします。

この辺に住んでいたら、サーフィンをやりたかったなあと思います。

湘南はサーファー人口が高いし、ファッション化されているし、人の目も現地ルールもありそうですが、こちらではそういうことは気にせず、のびのびやれそうなので。

● 平和台公園

宮崎空港でバスを降り、ここから路線バスに乗り換えます。

橘通り二丁目で乗り換えて、終点の平和台で降りました。

ここにある巨大な石の塔を、見たいと思ったのです。

1940年の建造当時は日本一の高さだったという、37メートルの塔。

見ようによっては蟻塚に見えなくもありませんが(!)、塔の四方に4人の巨人の像が立ち、各方角を守っています。

「勇」「親」「愛」「智」の四魂を表している、4.5mの像だそう。

塔には『八紘一宇』と書かれています。

日本書紀に見られる世界平和を意味する造語ですが、当時は大東亜共栄圏のための戦争スローガンとして使われた言葉でした。

第二次世界大戦終了後、GHQは八紘一宇の碑文と塔の像を撤去したそうです。

今はどちらも変換されて「平和の塔」として静かに存在しています。

平和の塔というにはかなり厳めしい武骨な形ですが、歴史(戦争)遺産として重要な建築物です。

謎めいた巨大な遺跡は、メキシコのピラミッドのようでもあります。

塔から宮崎市街を眺めると、地球が丸く見えました。

● はにわの森

公園の奥には、はにわの森がありました。

辺りに点在する無数のはにわたちは、400体くらいいるそうです。

ユーモラスなはにわがたくさんいるエリア。

ファンシーですが、夕暮れ時に彼らと向き合うのは、ちょっとこわいです。

少しずつ光が陰っていく、うっそうとした森の中。

「こっちだよ」と彼らに引っ張られたら、このまま人間の世界に戻れなくなりそう。

同じ形のものが集まって、ゲシュタルト崩壊しているところもありました。

(だるまさんが転んだをしているみたい)と思って彼らを見ると、みんな同じ格好をしたまま、ピクリとも動きません。

なんだかゾ~ッとしました。

かといって、彼らがガサガサと動いたら、もっと怖かったはずですが!

先ほどの塔の広場まで、ほんの数十メートルしか離れていないのに、ここは私と埴輪たちしかいない異世界。

(暗くなる前にこの森から出よう)と、早足で人のいる方に戻りました。

● すみません、回送中です

公園発のバスに乗ったのは、中国人の観光客と私の3人だけ。

町の中心部で乗り換えます。

走ってきた回送中のバスには「すみません、回送中です」との表示が出ていました。

これまで「回送中」の3文字しか見たことがありませんでしたが、謝ってくれてる!

優しいですね。宮崎の人のイメージが高まります。

● ボンベルタ

町の中心部の道路はとても混雑していました。

「ボンベルタ」というバス停の響きがとても引っ掛かります。

(猪木ボンバイエみたい)と愉快な気分になりました。

ここでほとんどの乗客が降りたので、町の中心地なのでしょうか。

周りの建物を見ても、ボンベルタなる店名は見つけられませんでした。

後で調べたら、「ボンベルタ橘」という百貨店がある場所だそうです。

● フェニックス号

日暮れ近くなってきました。観光できない夜の間に長距離移動をしようと、宮交シティから19時発の福岡行きフェニックス号に乗りました。

ここでいうフェニックスとは、不死鳥のことではなく、ヤシの木のことですね。もうわかりますよ。

宮崎駅、夜空に浮かび上がる満月とフェニックス。

バスに揺られて4時間半。眠っているうちに23時半に博多に到着し、寝ぼけまなこで駅前のホテルにチェックイン。

一日バスに揺られて、GWの神奈中バスの日々を思い出した一日になりました。

2日目に続きます。

<script type="text/javascript" src="chrome-extension://hhojmcideegachlhfgfdhailpfhgknjm/web_accessible_resources/index.js"></script>