その1からの続きです。

○ 大久保間歩を探検

いよいよ、銀山採掘のために掘られた坑道、間歩(まぶ)の中へと入ります。

ここは、石見銀山の中でも最大級の規模の大久保間歩。

まぶしいほどに明るい外から中に入ると、目が慣れずに急に目の前が真っ暗になって、みんなまごつきながら、手に持つ懐中電灯を灯します。

石の壁を伝ってひっきりなしに地下水が流れてきており、どこもかしこも濡れています。

足元は、水たまりばかり。

長靴を履いているとはいえ、気をつけて歩かないとバランスを崩しそうな足場の悪さ。

足元を照らして歩いても、色が同化しているので、何度も水たまりにはまってしまいます。

外は暑いくらいでしたが、間歩の中は12度ぐらい。

一気に震えるほど寒くなり、急いでウインドブレーカーをはおりました。

思ったよりも天井は高く、ずっと高いところまで人の手で掘りぬかれています。

この大久保間歩の名前の由来は、江戸時代に大久保長安という奉行が、槍を持って馬に乗ったままこの中に入ったという伝承からだそう。

つまりそれだけ、穴が大きいということです。

高いところでは5mあるそうな。どうやって掘ったんでしょうね?

当時は、サザエの貝殻に火を灯して、坑夫が手作業で少しずつ岩を削りながら、堀り進んでいったとのこと。

大勢の坑夫が、ほぼ手探りで働いていたそうですが、換気が悪くて空気が薄そう。

岩を砕いて粉じんにまみれながら、つらい体勢で採掘していたため、長時間は作業できない過酷な仕事だったことでしょう。

こんなに暗い、足場の悪い中で、機会の手を借りずにここまでの坑道を掘ったなんて。

すごい、すごいです。

○ 暗がりで知るテクノロジー

坑内には、江戸時代に手掘りで作られた坑道と、明治時代に機械によって坑道が拡幅された場所がありました。

洞窟の中で見るテクノロジーの発展。

まさに、日本の産業革命を見る思いです。

そして中は、一本道ではありません。アリの巣のように、道が分岐しています。

とにかく真っ暗なので、方向感覚はすでにありません。ただ前の人について行くのみ。

ここで迷ったら、永遠に日の光を浴びることはできないんだわ。

『トム・ソーヤの冒険』の、インジャン・ジョーの話を思い出します。

洞窟にこっそり隠れ住んでいた殺人鬼で、ある日洞窟の入り口がふさがれたために、外に出られず餓死してしまったという悲惨な最期。

本を読んだのは子供の頃でしたが、あまりに鮮烈で、今でも忘れられません。

インジャン・ジョーの二の舞にならないためにもガイドさんが必要なんだと、心から理解できました。

果てしない距離を歩いたように思えましたが、実際に歩いたのは150メートルほど。

安全対策を施した落盤の恐れのない部分を、ガイドツアーで公開しています。

この間歩は、もっとずっと先まで続いており、全長900メートルあるそうです。

閉所恐怖症でも暗所恐怖症でもありませんが、それでも不安があおられるような、じめじめとした暗い間歩。

「こんな場所でも、実は生物がいるんですよ」とガイドさん。

「ええっ?」

本当でしょうか。なぜ好き好んでこんな場所に?

「この辺にいないかな」

ガイドさんがライトを当てたのは、水たまりの一つ。

「ときどき、いるんですよね。小さな魚が」

目がない小魚だそうです。暗い場所に生息しているから、視力は必要ないですものね。

ほかにはコウモリがいたりするそうです。

○ 希望の光

永遠に思えるような道を歩いて、外の光が見えて来た時には、ほっとしました。

ああ、地上だわ~。お日様って大切~。

ほっとして、みんなの顔に笑みが戻ります。

また違う間歩発見。

石見銀山には、こうした間歩が700以上もあるそうです。

本当に銀がザクザクと、たくさん採れたんですね。あの中がどんな風になっているのか、もう想像できます。

外に出て、さらに小高い場所へと登って行きます。

釜屋間歩の辺りでひと休みしながら、ガイドさんの話を聴きました。

前に座っているのは、熱心に解説に耳を傾けるフランス人。

○ 白銀の国ジパング

ここは日本最大の銀山で、石見には10万人もの炭坑関係者とその家族が暮らしていたそうです。

坑夫は30歳越えるとお祝いされるほど、きつい危険な仕事だったそう。

そんな人々の努力によって、最盛期には日本は世界の銀の約3分の1を産出したと言われています。

黄金の国じゃなくて、白銀の国ジパングなんですよね。

銀を彫ったわけでもなく、ただその道を歩いただけでしたが、それにしてもハードな行程でした。

長靴を履いていても、バランスが悪い箇所でぐらつくことも何度か。

体力のない人や体調の悪い人、足腰の弱い人には向かない、かなり参加者を制限するツアーなんだなと、改めて感じました。

外に出た時には、既に両足とも、前も後ろも筋肉痛になっていました。

○ マタタビフラワー

白い可憐な花があったので、なにかとガイドさんに聞いたら「またたび」だと教えてくれました。

またたびの花って初めて!花が咲くものなのね~。

ゴロゴロしているごきげんなネコは、残念ながらいませんでした。

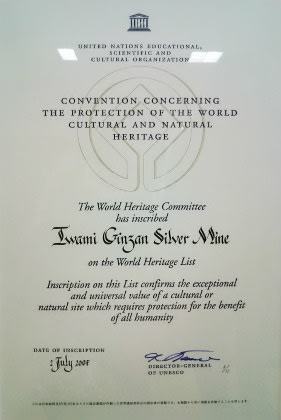

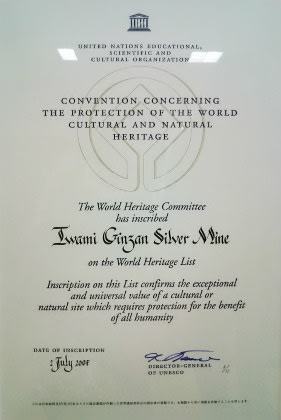

○ 世界遺産に選ばれたわけ

行き帰りともこの専用バスで。

帰り、「どこから来ましたか?」とガイドさんが一人一人に聞いていました。

みんな日本のさまざまな場所からやってきています。イギリスやフランスの人までいて、インターナショナル。

世界遺産パワーですね。

石見銀山がなぜ世界遺産に選ばれたのかというと、規模が大きかったのはもとより、森林の伐採をきちんと管理して行っており、環境への負荷の少ない開発がなされたからだそうです。

たしかに、銀山は木々が青々と生い茂る山の中にあり、きちんと森林が残されていました。

素晴らしいですね、こうやって後世で評価されるなんて。

ツアーが終了した後も、3人ともなかなか興奮冷めやらず、しばし資料館の中にいました。

○ 大森の町並み散策

あまりにぽーっと余韻に浸りすぎていた私たちを見かねてか、資料館の人が「これからどうされますか?」と親切に尋ねてくれました。

お勧めスポットを紹介してもらい、往時の伝統的な町並みが保存されているという大森地区(重要伝統的建造物群保存地区)へと向かいます。

わあ、すてきな街並み。旅籠もありそうです。

○ 地元の名家

まずは名家熊谷家へ。広々とした邸宅で、重要文化財です。

広い屋敷地に主屋、納屋と共に五つの蔵が建ち並ぶ総漆喰の建物です。

解説をしていただきました。敷物が気になったので訪ねたら、堺に注文をしたもので、若い御嬢さんの手で1畳ずつ手織りで作られたものだそう。

最高級のペルシャ絨毯も、目がいい少女しか織ることはできないことを思い出しました。

近年、屋敷の下に隠し倉庫が発見されたそうで、ガラス越しにのぞくことができました。

存在するという話は聞いていたものの、長いこと見つからず、改築の時に探し当てたそうです。

これを見てもわかるように、下に降りるすべは完全にありません。

梯子を垂らさなければ降りられない作りで、高い機密性が保たれるというわけです。

いったいここに、どんなお宝が保管されていたんでしょうね。

外の倉庫の扉についているのは、ネズミよけでしょうか。

「美味しいお菓子を隠してるんだよ」とヒロポン。「

「なぬ~!そんなおちゃめな当主だったら愉快だけど」

「それよりみんなと分けようよ!」

猫が寝てるー、静かにしよう!と思ったら、ぬいぐるみでした。

ほんものそっくりです。ヒロポンはカピパラさんを載せて撮影していました。

一階には、かつての台所の様子が再現されていました。

実際にこんな風に使われていたそうです。

今の時代、ちゃぶ台って見なくなりましたね~。

御釜がたくさん並んでいました。

大勢の使用人を雇っていたんだろうと、往時がしのばれます。

今では、時々小学生を対象にご飯を炊いているとのこと。

「みんな、炊飯器になって、釜炊きがどんなものか知らないからね」と館内の人。

私もよく知りません~。小学生に混ざって参加してもいいですかー?

○ 清張のことば

5時過ぎるとすべてが閉館に。

外はまだ明るいので、通りを散策しました。

人通りがなくて、さりげない自分の田舎に帰ったかのよう。

きれいな小川がありました。自然たっぷりで落ち着きます。

中村ブレイスという義肢装具の会社(世界的なメーカーだそう)の前に、作家の故・松本清張氏の「空想の翼で駆け 現実の山野を往かん」と書かれた石碑がありました。

いい言葉ですね。

会社の創業者と親交があり、昭和60年に小説「数の風景」の取材で氏が大森を訪れた時に送られた言葉だそうです。

石碑のそばに停まっていたベンツ。

「(石見銀山)町民で~す。見守り中」というメッセージが見えました。なんかおちゃめ。

○ 町を見下ろすお寺

岩の上にお寺が見えたので、気になって登ってみました。

立派な朱色の門の中にはにらみをきかせた仁王様。

観世音寺といって、今は華に埋もれた、ひと気のない静かなたたずまい。

江戸時代には、大森代官所が銀山隆盛を祈願するための祈願寺として栄えたそうです。

大森地区の渋い街並みを見下ろせました。

猿橋のような屋根つきの橋がありました。

この辺でUターンします。

○ 神社の鳴き龍

通りを戻って代官所前を過ぎ、道の突き当りにある城上(きがみ)神社を参拝しました。

瓦葺き・入母屋造りの重層式拝殿は、亀井戸天満宮を手本としたもので、県の文化財に指定されています。

ご祭神は出雲大社と同じ、大国主命。縁結び祈願神社でもあるそうで、絵馬はハート型でした。

参拝してから、拝殿に上がります。

ここの鏡天井には、極彩色の「鳴き龍」が描かれています。

龍の真下に座って手を叩くと、龍が鳴く声が聞こえるとのこと。

「パン!パン!」

すると「リン!リン!」という、小さくも通る音が上から響いてきました。

龍が鳴いたわ。

日光東照宮の鳴き龍は、いつ行っても押すな押すなの大混雑で、手を叩いていいのはお坊さんだけ。

でもここは、私たちしかいなかったので、好きなだけ龍の鳴き声を聞くことができました。

○ 海に沈む夕日

石見と大森地区を満喫して、この日の宿のある出雲方面に戻りました。

途中で車を停め、日本海に沈もうとしている夕日をしばし眺めました。

ああ、美しいわ~。

海の向こうに夕日が沈んでいきました。

太平洋岸の民にとって、普段は見る機会のない「海に沈む夕日」は、見逃せないもの!

ああ、きれい。いい一日だったなあ。

日の入りを見守ってから、ホテルにチェックイン。

今度は、東の空に月が浮かんでいました。

くしくも満月。さっきまで見ていたお日様と同じまん丸の月です。

この日の宿は、マリンタラソ出雲。

タラソテラピー好きの私のリクエストです。

タラソプールの時間に間に合うように、荷物を置いたら、すぐ夕食にしました。

ホテル内のレストランはとても混んでいたため、近くの神楽(からく)というラーメン店へ。

昼も夜も急ぎ目の食事になったし、気がつけばどちらも麺類だったなあ。

○ タラソテラピープール

ホテルに戻って、いざプールへ。

青森の市浦にあるタラソテラピー施設、しーうらんどには何度も行っていますが、ここは初めて。

青森と同じ、元気海プールという名前のプールでした。

雰囲気も同じでなつかしいなあ。

全身に水圧を受け、マッサージ効果で身体が柔らかくなって、みんなでリラックス~。

さらに夜は深まり、空にはくっきりきれいな満月が輝いていました。

プール上がりには、アイスとお菓子とカクテル。

部屋ではゆっくりと過ごしました。

">2日目に続きます。○ 大久保間歩を探検

いよいよ、銀山採掘のために掘られた坑道、間歩(まぶ)の中へと入ります。

ここは、石見銀山の中でも最大級の規模の大久保間歩。

まぶしいほどに明るい外から中に入ると、目が慣れずに急に目の前が真っ暗になって、みんなまごつきながら、手に持つ懐中電灯を灯します。

石の壁を伝ってひっきりなしに地下水が流れてきており、どこもかしこも濡れています。

足元は、水たまりばかり。

長靴を履いているとはいえ、気をつけて歩かないとバランスを崩しそうな足場の悪さ。

足元を照らして歩いても、色が同化しているので、何度も水たまりにはまってしまいます。

外は暑いくらいでしたが、間歩の中は12度ぐらい。

一気に震えるほど寒くなり、急いでウインドブレーカーをはおりました。

思ったよりも天井は高く、ずっと高いところまで人の手で掘りぬかれています。

この大久保間歩の名前の由来は、江戸時代に大久保長安という奉行が、槍を持って馬に乗ったままこの中に入ったという伝承からだそう。

つまりそれだけ、穴が大きいということです。

高いところでは5mあるそうな。どうやって掘ったんでしょうね?

当時は、サザエの貝殻に火を灯して、坑夫が手作業で少しずつ岩を削りながら、堀り進んでいったとのこと。

大勢の坑夫が、ほぼ手探りで働いていたそうですが、換気が悪くて空気が薄そう。

岩を砕いて粉じんにまみれながら、つらい体勢で採掘していたため、長時間は作業できない過酷な仕事だったことでしょう。

こんなに暗い、足場の悪い中で、機会の手を借りずにここまでの坑道を掘ったなんて。

すごい、すごいです。

○ 暗がりで知るテクノロジー

坑内には、江戸時代に手掘りで作られた坑道と、明治時代に機械によって坑道が拡幅された場所がありました。

洞窟の中で見るテクノロジーの発展。

まさに、日本の産業革命を見る思いです。

そして中は、一本道ではありません。アリの巣のように、道が分岐しています。

とにかく真っ暗なので、方向感覚はすでにありません。ただ前の人について行くのみ。

ここで迷ったら、永遠に日の光を浴びることはできないんだわ。

『トム・ソーヤの冒険』の、インジャン・ジョーの話を思い出します。

洞窟にこっそり隠れ住んでいた殺人鬼で、ある日洞窟の入り口がふさがれたために、外に出られず餓死してしまったという悲惨な最期。

本を読んだのは子供の頃でしたが、あまりに鮮烈で、今でも忘れられません。

インジャン・ジョーの二の舞にならないためにもガイドさんが必要なんだと、心から理解できました。

果てしない距離を歩いたように思えましたが、実際に歩いたのは150メートルほど。

安全対策を施した落盤の恐れのない部分を、ガイドツアーで公開しています。

この間歩は、もっとずっと先まで続いており、全長900メートルあるそうです。

閉所恐怖症でも暗所恐怖症でもありませんが、それでも不安があおられるような、じめじめとした暗い間歩。

「こんな場所でも、実は生物がいるんですよ」とガイドさん。

「ええっ?」

本当でしょうか。なぜ好き好んでこんな場所に?

「この辺にいないかな」

ガイドさんがライトを当てたのは、水たまりの一つ。

「ときどき、いるんですよね。小さな魚が」

目がない小魚だそうです。暗い場所に生息しているから、視力は必要ないですものね。

ほかにはコウモリがいたりするそうです。

○ 希望の光

永遠に思えるような道を歩いて、外の光が見えて来た時には、ほっとしました。

ああ、地上だわ~。お日様って大切~。

ほっとして、みんなの顔に笑みが戻ります。

また違う間歩発見。

石見銀山には、こうした間歩が700以上もあるそうです。

本当に銀がザクザクと、たくさん採れたんですね。あの中がどんな風になっているのか、もう想像できます。

外に出て、さらに小高い場所へと登って行きます。

釜屋間歩の辺りでひと休みしながら、ガイドさんの話を聴きました。

前に座っているのは、熱心に解説に耳を傾けるフランス人。

○ 白銀の国ジパング

ここは日本最大の銀山で、石見には10万人もの炭坑関係者とその家族が暮らしていたそうです。

坑夫は30歳越えるとお祝いされるほど、きつい危険な仕事だったそう。

そんな人々の努力によって、最盛期には日本は世界の銀の約3分の1を産出したと言われています。

黄金の国じゃなくて、白銀の国ジパングなんですよね。

銀を彫ったわけでもなく、ただその道を歩いただけでしたが、それにしてもハードな行程でした。

長靴を履いていても、バランスが悪い箇所でぐらつくことも何度か。

体力のない人や体調の悪い人、足腰の弱い人には向かない、かなり参加者を制限するツアーなんだなと、改めて感じました。

外に出た時には、既に両足とも、前も後ろも筋肉痛になっていました。

○ マタタビフラワー

白い可憐な花があったので、なにかとガイドさんに聞いたら「またたび」だと教えてくれました。

またたびの花って初めて!花が咲くものなのね~。

ゴロゴロしているごきげんなネコは、残念ながらいませんでした。

○ 世界遺産に選ばれたわけ

行き帰りともこの専用バスで。

帰り、「どこから来ましたか?」とガイドさんが一人一人に聞いていました。

みんな日本のさまざまな場所からやってきています。イギリスやフランスの人までいて、インターナショナル。

世界遺産パワーですね。

石見銀山がなぜ世界遺産に選ばれたのかというと、規模が大きかったのはもとより、森林の伐採をきちんと管理して行っており、環境への負荷の少ない開発がなされたからだそうです。

たしかに、銀山は木々が青々と生い茂る山の中にあり、きちんと森林が残されていました。

素晴らしいですね、こうやって後世で評価されるなんて。

ツアーが終了した後も、3人ともなかなか興奮冷めやらず、しばし資料館の中にいました。

○ 大森の町並み散策

あまりにぽーっと余韻に浸りすぎていた私たちを見かねてか、資料館の人が「これからどうされますか?」と親切に尋ねてくれました。

お勧めスポットを紹介してもらい、往時の伝統的な町並みが保存されているという大森地区(重要伝統的建造物群保存地区)へと向かいます。

わあ、すてきな街並み。旅籠もありそうです。

○ 地元の名家

まずは名家熊谷家へ。広々とした邸宅で、重要文化財です。

広い屋敷地に主屋、納屋と共に五つの蔵が建ち並ぶ総漆喰の建物です。

解説をしていただきました。敷物が気になったので訪ねたら、堺に注文をしたもので、若い御嬢さんの手で1畳ずつ手織りで作られたものだそう。

最高級のペルシャ絨毯も、目がいい少女しか織ることはできないことを思い出しました。

近年、屋敷の下に隠し倉庫が発見されたそうで、ガラス越しにのぞくことができました。

存在するという話は聞いていたものの、長いこと見つからず、改築の時に探し当てたそうです。

これを見てもわかるように、下に降りるすべは完全にありません。

梯子を垂らさなければ降りられない作りで、高い機密性が保たれるというわけです。

いったいここに、どんなお宝が保管されていたんでしょうね。

外の倉庫の扉についているのは、ネズミよけでしょうか。

「美味しいお菓子を隠してるんだよ」とヒロポン。「

「なぬ~!そんなおちゃめな当主だったら愉快だけど」

「それよりみんなと分けようよ!」

猫が寝てるー、静かにしよう!と思ったら、ぬいぐるみでした。

ほんものそっくりです。ヒロポンはカピパラさんを載せて撮影していました。

一階には、かつての台所の様子が再現されていました。

実際にこんな風に使われていたそうです。

今の時代、ちゃぶ台って見なくなりましたね~。

御釜がたくさん並んでいました。

大勢の使用人を雇っていたんだろうと、往時がしのばれます。

今では、時々小学生を対象にご飯を炊いているとのこと。

「みんな、炊飯器になって、釜炊きがどんなものか知らないからね」と館内の人。

私もよく知りません~。小学生に混ざって参加してもいいですかー?

○ 清張のことば

5時過ぎるとすべてが閉館に。

外はまだ明るいので、通りを散策しました。

人通りがなくて、さりげない自分の田舎に帰ったかのよう。

きれいな小川がありました。自然たっぷりで落ち着きます。

中村ブレイスという義肢装具の会社(世界的なメーカーだそう)の前に、作家の故・松本清張氏の「空想の翼で駆け 現実の山野を往かん」と書かれた石碑がありました。

いい言葉ですね。

会社の創業者と親交があり、昭和60年に小説「数の風景」の取材で氏が大森を訪れた時に送られた言葉だそうです。

石碑のそばに停まっていたベンツ。

「(石見銀山)町民で~す。見守り中」というメッセージが見えました。なんかおちゃめ。

○ 町を見下ろすお寺

岩の上にお寺が見えたので、気になって登ってみました。

立派な朱色の門の中にはにらみをきかせた仁王様。

観世音寺といって、今は華に埋もれた、ひと気のない静かなたたずまい。

江戸時代には、大森代官所が銀山隆盛を祈願するための祈願寺として栄えたそうです。

大森地区の渋い街並みを見下ろせました。

猿橋のような屋根つきの橋がありました。

この辺でUターンします。

○ 神社の鳴き龍

通りを戻って代官所前を過ぎ、道の突き当りにある城上(きがみ)神社を参拝しました。

瓦葺き・入母屋造りの重層式拝殿は、亀井戸天満宮を手本としたもので、県の文化財に指定されています。

ご祭神は出雲大社と同じ、大国主命。縁結び祈願神社でもあるそうで、絵馬はハート型でした。

参拝してから、拝殿に上がります。

ここの鏡天井には、極彩色の「鳴き龍」が描かれています。

龍の真下に座って手を叩くと、龍が鳴く声が聞こえるとのこと。

「パン!パン!」

すると「リン!リン!」という、小さくも通る音が上から響いてきました。

龍が鳴いたわ。

日光東照宮の鳴き龍は、いつ行っても押すな押すなの大混雑で、手を叩いていいのはお坊さんだけ。

でもここは、私たちしかいなかったので、好きなだけ龍の鳴き声を聞くことができました。

○ 海に沈む夕日

石見と大森地区を満喫して、この日の宿のある出雲方面に戻りました。

途中で車を停め、日本海に沈もうとしている夕日をしばし眺めました。

ああ、美しいわ~。

海の向こうに夕日が沈んでいきました。

太平洋岸の民にとって、普段は見る機会のない「海に沈む夕日」は、見逃せないもの!

ああ、きれい。いい一日だったなあ。

日の入りを見守ってから、ホテルにチェックイン。

今度は、東の空に月が浮かんでいました。

くしくも満月。さっきまで見ていたお日様と同じまん丸の月です。

この日の宿は、マリンタラソ出雲。

タラソテラピー好きの私のリクエストです。

タラソプールの時間に間に合うように、荷物を置いたら、すぐ夕食にしました。

ホテル内のレストランはとても混んでいたため、近くの神楽(からく)というラーメン店へ。

昼も夜も急ぎ目の食事になったし、気がつけばどちらも麺類だったなあ。

○ タラソテラピープール

ホテルに戻って、いざプールへ。

青森の市浦にあるタラソテラピー施設、しーうらんどには何度も行っていますが、ここは初めて。

青森と同じ、元気海プールという名前のプールでした。

雰囲気も同じでなつかしいなあ。

全身に水圧を受け、マッサージ効果で身体が柔らかくなって、みんなでリラックス~。

さらに夜は深まり、空にはくっきりきれいな満月が輝いていました。

プール上がりには、アイスとお菓子とカクテル。

部屋ではゆっくりと過ごしました。