● 砂防ダム

ダムとは、水を貯めて水量調節するものだと思っていましたが、水以外のものを、ためるというよりはね返すダムもあるのだと知りました。

砂防ダムは砂を防ぐと書きますが、実際には噴火で流れてくる溶岩や木などから集落を守るものです。

2000年の噴火後、島の57カ所に砂防ダムが作られました。10年の年月と430億の費用をかけたダムは、島民の生活と生命を守る大切なガード役を果たしています。砂防ダムにも、風通しがよいものやぶ厚いものなど、いろいろな種類のものがあり、場所に応じて設置し分けているとのことです。世界最大級で、770mの長さになるものもあるとか。

パックリ見えた地層にビックリ。

ここもとても風が強く、みんな震えていました。三宅島は、いつ来ても風が強い場所です。

三宅支庁土木港湾課の人の説明を聞きました。

荒涼とした光景を目の当たりにして、誰もが重い気持ちになりましたが、「ホーホケキョ」とウグイスの鳴き声が聴こえてきました。

災害後、人々の努力によって、野生は少しずつ戻ってきています。山の生命の息吹きを感じ取れて、ほっとしました。

● 伊ヶ谷港 漁港施設

山を降りて、今度は海へと向かいました。

訪れたのは伊ヶ谷港。三宅島第3の港です。

ここに来て、記憶がよみがえりました。私が初めてダイビングをしたスポットは、まさにあの桟橋だったんです。

初めての体験に緊張しながら、ウェアに着替えましたが、その時に眺めた山肌には、当時なかった落石防止のネットがかけられていました。

噴火によって、火山岩が海にも流れ込み、海中の生態系も変わってしまったと聞きますが、私が好きだったオヤビッチャはまだ泳いでいるかしら?

ここでも土木課の人の説明を受けました。桟橋は溶岩で沈み、かさ上げしているそうです。小さな漁港ですが、緊急時には大型船舶も止められるような構造になっているとのこと。

話を聞いていると、強風で、波のしぶきが飛んできます。

風にあおられて海に落ちないよう、水際に寄らないように言われました。

身体も服もカメラも、全てがしおしおになりました。

若さをもてあます青年たちが、コンクリの塀を越えて波が飛び散る中を、走ったり滑ったりしていました。

青春ねー。床の色が変わっているのは、波によるものです。

噴火によって、海中生物の生態も少し変わったと聞き、気になって、支庁の人に「御蔵島に、イルカはまだちゃんといますか?」と質問したら、今では数も戻ってきているとのことでした。

一頭一頭、個体識別をして、生息状況を確認しているんだそうです。

御蔵島周辺は、イルカの子育て場。今も元気に海中を泳ぎまわっていると知って、安心しました。

さっきから、私が支庁担当者の近くに行っては、熱心に質問をしている様子を見て、ノルさんが「帰ったら、視察報告書を書けますね」と言いました。

でも、私が聞いているのは「牛は無事ですか?」「イルカは無事ですか?」と、動物のことばかりです。

そんな内容でもよければ、張り切って書きますよー(笑)!

● 東京電力発電所

東京電力燃力発電所を訪問しました。

発電所なのに石油タンクがあるのが不思議でしたが、500キロのタンク5基で、重油を使ったディーゼル発電を行っているそうです。使用量は毎月13キロとのこと。

参加者の中には東電の人もおり、みんな熱心に説明に耳を傾けました。

従業員は、常時2名、3交代で総勢12名に、営業所に7名で、合計19名だそうです。

島の警察官は17名なので、警官と東電職員はほぼ同人数ということになります。

(もしデータが違っていたら、ご一報ください)

ここは、島で生活を送るための重要なインフラ施設。人口300名の御蔵島にも、ここからコンテナ輸送をしているとのことです。

青ヶ島は更に少ない人口200名で、そういった離島に電力を供給しても、東電的には得をせず、みんなの電気量で離島分で生じた損を負担しているとのことでした。

● 三宅村活動火山対策避難施設

三宅村活動火山対策避難施設(クリーンハウス)を見学し、そこの大食堂にて昼食をとりました。

港やヘリポートまですぐの、泥流被害の恐れがない安全な場所に建てられ、72時間の電源供給が可能な発電設備の整った施設です。

次期噴火災害の避難所として、また一時帰島者の宿泊所として作られました。

バスの止まった駐車場が、ヘリポートとなっていました。

三宅村平野村長・佐藤副村長はじめ、島のお偉いさん達がお話をしているそばで、ユカさんと私は、幹事さんと訪問場所のチェック中。

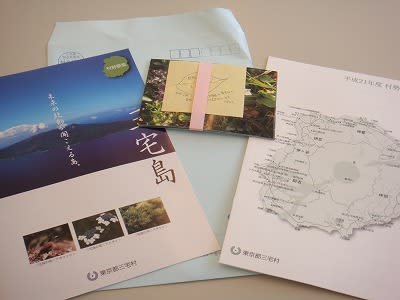

三宅島は丸いので、地図で確認して行かないと、方角がわからなくなってしまいます。ええと、今いるのはどこだっけ・・・。

施設内には「火山性ガス(二酸化硫素、SO2)濃度」値の電光表示板が至る所にありました。

時計かと思ったら。よかった、この時のガス濃度は問題ないようです。

施設の外には、各部屋から排出される大きな空気清浄機(?)が据えられていました。

村長たちは、こんなお話をしていました:

・三池地区はまだ帰れない

・火山ガスは1日1000~2000トン

・観光客数は8万から4.7万に減った

・フライトが不安定なのも観光客が減った理由

・飛行機は火山ガスと強風の影響により、欠航することが多い。今年1月は3回しか飛ばなかった。

・船も2,3日欠航したりするため、旅行会社がプランを立てにくい

・島内の地域ごとにあまり交流がない。小中学校を一つにまとめたのはその問題解消につながるよい案

・TV電波は神津島(CATVが入る、三宅は入らず)から飛ばしている。北部は地デジ。御蔵からも引く予定。

・ネットはイーモバイルが使えない、携帯も全島通じるのはドコモだけ