その1からの続きです。

○ 滑河観音

千葉寺、成田山新勝寺と参拝し、さらに北にある滑河観音を目指します。

(高校に滑河さんという子がいたなあ。それで読み方を知ったんだわ)と思い出しましたが、その子は「なめりかわ」さんで、こちらは「なめかわ」観音。

読み方が違いました。

たどりついたお寺の入口にあったのは、茅葺の仁王門。

温かみが感じられる、趣きがある門です。

屋根の形がシュッとしていて、このまま宇宙に飛んでいきそうな気もしますね。

この宇宙船の中にいたのは、この仁王宇宙人。

おお~。独特。腕の付け根の太さがすごーい!

仁王にしてはスリムで細長い体格。やっぱり宇宙人ぽいかも。こじつけかな(笑)。

私たちのほかに参拝者はおらず、本堂もあいていませんでした。

先程の新勝寺の大賑わいぶりからは打って変った、水を打ったような静けさ。

敷地内の寺務所で御朱印をいただくと、奥様に「次には飯沼さんに行かれるんですか」と話しかけられました。

「はい、そうです」

少しおしゃべりをし、本堂上にある像は何か、聞いてみました。

木彫りの像は天女で、天井に描かれているのは迦陵頻伽(がりょうびんが)だと教えてもらいました。

読むにも書くにも難しい迦陵頻伽ですが、好きなので、会えてうれしいわ。

本堂の中には、左甚五郎が作ったとされる白馬の像があると聞いて、(さっき気づかなかったなあ)と帰りがけに再び中をのぞいてみましたが、外からは見えませんでした。馬やーい。

○ 一路銚子へ

ここから銚子をめざします。

曇天の日なので、時間の流れが今一つわかりづらいのですが、時間内にたどり着けるか、ちょっと心配になってきます。

欲張りすぎたルートプランだったかしら。(いつものことなんですがねー)

やがて、利根川水系と平行した道に入りました。長く続く橋がかかっています。

ここは、前に銚子を訪れた時にも通った道だと思います。

相変わらず水面の方が高い感じがして、ドキドキ。

「水が土手を超えたら危ないね」と話しました。

○ 飯沼観音

銚子電鉄の停まっている銚子駅を超え、とうとう飯沼観音に着きました。

奈良時代の神亀5年(728)にできたお寺だそう。古いですね。

時間を気にして、少し急ぎ足で境内に向かいます。

大きなお寺の横には大仏が鎮座していて、五重塔も立っています。

反対側には、彫刻の施された鐘楼もあります。

境内のオールキャスト勢揃いといった感じ。

お寺は海に近い少し高台になった場所にあり、冷たい海風にあおられて、震えながらの参拝になりました。

近くに寄れば寄るほど、くっきりとした朱色に目を奪われます。

境内の建築物は概して赤く、竜宮城に来たかのような気がしてきます。

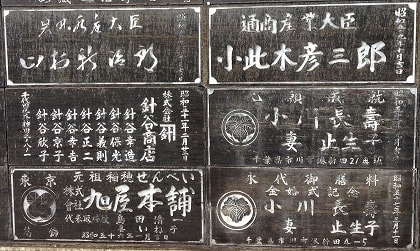

ヤマサとヒゲタの醤油缶が、本殿の両脇に対となって奉納されていました。

この近くにあるのかしら。

あとで調べてみたら、たしかにどちらも、銚子にある会社でした。

そういえば銚子は、野田のように有名な醤油の産地でしたね。

ここも、誰も参拝者はおらず、貸切状態。

参拝を済ませて、さあ御朱印をいただこうと思いましたが、本殿内には人の気配がありません。

広いお寺なのに、シーンとしています。

あれ?あれ?と辺りを見回すと、「御朱印はこちらで」というメモと寺務所への地図が貼られていました。

今いるところから150m離れているとのこと。キャー!急がなくちゃー!

あせりながらも、別方角にある仁王門が気になったので、そこまで足を伸ばして、門の外側から見た姿を写真に収めます。

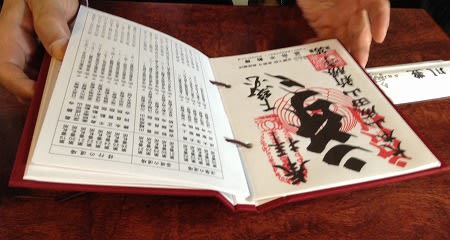

「歩きと車、どっちが早いかな」と言いながら、車に飛び乗って直進し、寺務所に着くと飛び降りて、駐車をzimaに任せて後ろを振り返らずに寺務所にダッシュ。そこで御朱印をいただきました。

そろそろ5時になります。対応してくれた奥様に「満願寺まで行くんですね。お気をつけて」と言っていただきました。

○ 補陀洛山 満願寺

坂東28番の滑河観音、27番の飯沼観音を参拝できましたが、あともう一つ寄りたいお寺があります。

犬吠埼の近くにある満願寺です。

ここは坂東番外なので、寄らなくてもいいといえばいいんですが、「寄るべき」「お勧め」との声を何度か耳にしているので、せっかく近くまで来たことだし、できれば訪れたいところ。

閉まる時間が気になったので、電話をして伺うと「飯沼さんからこれから来られるんですね。大丈夫ですよ。お待ちしています」と言っていただいたので、そのまま車を飛ばします。

地図で見ると簡単な道ですが、実際には山を一つ越える結構な距離だったので、(山道で迷ったら、時間のロスが大きくて間に合わなくなりそうね)とハラハラしながらの山越えになりました。

こんなここぞという時にこそ、zimaのプロの運転の技が光ります。

迷うことなく、無事に滑り込んだのは、さきほどの飯沼観音以上に大きなお寺でした。

zimaが「こんなに大きいのに、これが番外?」と驚いています。

ここもまた、誰も参拝者はいませんでした。

いろいろなお堂が境内に立ち並んでいるのできょろきょろしていると、参拝順路の表示が見えたので、それに従って奥に進み、四国八十八カ所のご本尊の写し像が並ぶ、円形の回廊を歩いて行きました。

どんどん薄暗くなっていく回廊の一番奥に、ぽっと明かりの灯った御朱印所があり、そこに私たちの参拝に気づいたお寺の方がやってきて、御朱印をいただきました。

お寺を出る時に、ちょうど閉門時間となり、お坊さんが大門を閉める準備をしていました。

かなりぎりぎりになりましたが、無事に参拝できて、ほっとします。

迫力に満ちたお寺でした。

ウスサマ堂がありました。入口はもう閉まっていましたが、中を除くとちゃんとトイレの神様がおりました。

日本のトイレの神様は、実は女神様じゃないのですよ~。

波切り不動明王像もありました。荒波に乗っています。

お互い不動巡礼者なので(私は終わりたて、zimaは始めたて)、立ち止まってお参りします。

そばには、霊水の不動水もありました。荒々しい岩肌の上から龍が顔を出しています。

地下からの湧水だそうです。

○ 犬吠埼灯台

ふう、すべての参拝を済ませ、夕方を迎えました。

これから先は、もう時間を気にする必要はありません。

白を基調とした瀟洒なの銚子電鉄の犬吠駅前を通りました。

犬吠崎を大きく周ります。風が強くて、海は波立っています。

ここは太平洋岸の関東最東端の岬なので、いつでも波が荒いのでしょうか。

灯台まで行ってみました。

そういえば、前に来た時には、ポートセンター・ウオッセ21には行きましたが、灯台は訪れなかったなあと思います。

ワオ~ンワオ~ン!!

一応、犬吠埼なので、犬吠えしておかないとね。

どんなに叫んでも、うなるような風の音に瞬時にかき消されます。

風が強くてとばされそうになります。車のドアも開けられないほどの風力だったので、外に出るのはあきらめて、車内から辺りを眺めました。

白い灯台の前に立つのは、白いポスト。普通は目立つ赤色なのに、逆に周りに同化した同系色なんて、めずらしいですね。

この日は曇りで辺りも白く、色のない世界の中に入りました。

zimaは、前に来た時には岬の先のホテルで一泊したそう。

「東の端だから、夕日が見えないんだよね。朝日はきれいだけど、寝坊したから何も見られなかったよ」

あらら。

立ち寄り温泉の看板を見て「どうする?」と考えましたが「海より山の温泉が好みなんだよね」ということで、そのまま帰途につくことにしました。

○ 真っ暗な道路

ナビに従って車を走らせているうちに、辺りは真っ暗になりました。

道には街灯もなく、両側には背の高い雑草が生い茂っていて、とってもアトランティスな雰囲気。

まだ6時くらいなのに、真夜中のように暗くなってしまいました。これが千葉の夜でしょうか。(失礼)

「夜になったばっかりなのに、真っ暗で対向車もぜんぜん通らないね」

浜っ子には慣れない暗さを怪しみながらも、しばらく前に進んでいると、そのうちに小さな明かりが見えてきました。

それだけでほっとします。

それは高速の入り口でした。東庄の辺りだったかと思います。

ETC口がなく、現金用しかない入口が、今ではとっても新鮮。

あわてて小銭をさぐります。

「もしかして、今通ってきた道も高速だったのかな?」とzima。

暗すぎて、もうそれさえも確認できませんが、後ろから一台、同じ方向に向かう車がやってきたので、とても安心しました。

まさに、暗闇の中の一筋の光~。

千葉の郊外って、日没後にはめっきり暗くなるんですね。

○ 銚子丸

しばらく行くと、ようやく繁華街が近づいて、明るくなってきたので、ほっとしました。

佐倉か佐原の辺りでした。(あいまい)

本当は、犬吠崎あたりで食事にしたかったのですが、昼に食べた成田の鰻がきいていて、全くお腹が空いていなかった私たち。

「でも、もう8時台だから、そろそろ夕食時間だよね」

環状道路沿いで、入りやすいお店に入ろうと探します。

「何が食べたい?」と聞かれて「鰻以外何でも」と答えると、「鰻でもいいよ」と言われました。

ギャー、そういえばこの人は鰻マニアだった!私は穴子も今日はパスでー!

看板名が気になった、銚子丸という回転寿司屋に入りました。

せっかく銚子の方まで行ってきたわけだし、銚子港直送らしいので。

ここのあら汁がとてもおいしくて、2人で大喜び。

でもやっぱり、鰻でまだおなかがいっぱいで、それほど食べられませんでした。

うーん、デザート用の別腹さえない~。

それから東京へと向かいます。

帰り、ちょっとディズニーランド渋滞に巻き込まれました。

うっかり忘れていたけれど、時間が重なってしまったようです。

「帰りもうみほたる経由にしたら、もっと早かったね」と言われましたが、違う道もまたおかし。

帰りはベイブリッジを通って、家まで送ってもらいました。

ここまでくると、(帰ってきたねー)と、ホッとします。

道路の暗さはありません。ただいま、横浜ー。

○ epilogue

今回は千葉を横断する形で、犬吠埼まで結構な距離を移動しました。

海底を通ったり、山越えしたりと、なかなかのアドベンチャーコース。

天気がいま一つの日で、途中までは小雨が降っていましたが、成田以降は雨はやみました。

成田山新勝寺で、ここ数年挑戦し続けていた不動巡礼を結願できて、胸いっぱい。

門前で鰻を食べて、おなかもいっぱい。

太平洋を眼下に望める、真っ白い犬吠埼灯台も、印象的でした。

不動巡礼と並行して続けている坂東巡礼も、千葉のお寺はこれで全て制覇。

実り多いドライブでした。

不動巡礼はzimaにバトンタッチ。がんばってね~。

自分がやったからこそ、大変さがわかりますが、充実感もまた大きいので、結願してほしい~。

ところで、この日の夕食を食べた銚子丸をあとで調べてみたら、なんと家から歩いて行ける場所にもお店があると判明。

うっそ~ん、銚子近辺にしかない店だと思ったのに。

銚子港直送っていうから・・・(ブツブツ)。

現代の交通網の発達で、それが可能になっているなんでしょうね。

うちからだと、銚子港よりも三崎港の方がはるかに近いですが。

まあ、近くにあるのはいいことです。気に入った銚子丸のあら汁を、今度は歩いて食べに行こうと思いまーす。