こんにちは。すみれです。

色々なことが通常モードになってきている今日この頃です。

5月は3年ぶりに、中国茶の先生と岐阜県へお茶摘みに行ってきました。

久しぶりに会えたお茶仲間と大きく伸びた茶樹から、「一芯二葉」(芽芯とその下の葉っぱ二枚)をせっせと摘みました。

「一芯二葉」には、うまみ成分が多く含まれており、繊細な烏龍茶を作るためです。

また、発酵が均一とするため、茶葉の大きさも同じくらいのものを揃えます。

雨上がりの晴れた午前中いっぱい茶摘みをし、午後からは加工作業しました。

摘んだ茶葉をザルに広げて、少し天日で干します。だんだんと茶葉の色が青くなる、すっきりとした香りが立ち始めます。

次に茶葉の乗ったザルを揺すります。葉と葉がふれあい、小さな傷から発酵が進みます。

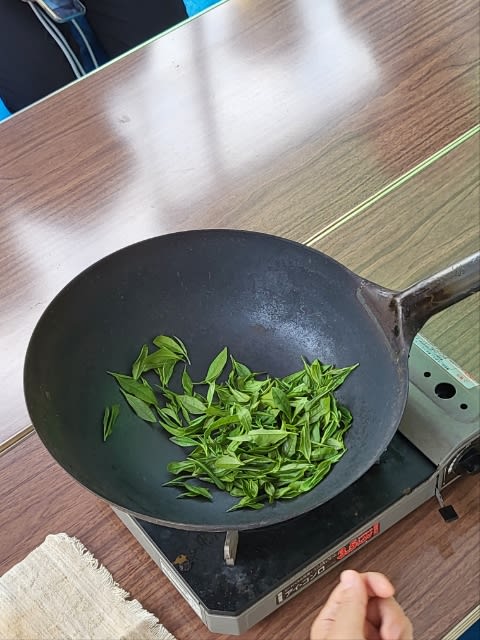

爽やかな香りが立ってきたら、熱をくわえ、

その後は茶葉の繊維を壊し、茶の出を良くするため、手拭いに包み、

最後は、焙煎機にかけて、出来上がりです

烏龍茶作りの中で、工程を進めていくのは、自分の五感が頼りです。

そろそろ、、次の工程かな…と自分と対話しながらの作業も楽しかったです。

普段飲んでいるお茶も自分で作ってみると、こんな手前がかかることを再確認しました。

夕方、茶畑の中で、その日一緒に過ごしたメンバーと先生作の新茶をいただきました。

新茶の季節のご褒美でした。