木藤は野山に自生している。枝が暴れている為、枝作りの勉強には

とても良い素材だ。生徒はちょっと困惑する。

しかし、よく素材を観察する事で、何処の枝をどの場所で切り落とすか

おのずと見えてくる。

優しい枝作りや、太いところを残し前面に出す事で生命の力強さを

出す場合もある。

枝を切り落とし時が一番真剣な時。 そんな時の生徒の顔はとても

真剣で魅力的だ。

お稽古が終わると三々五々お気に入りのレストランで、ランチを頂きながら

おしゃべりに花を咲かせるのもお稽古の楽しみの一つ。

とても良い素材だ。生徒はちょっと困惑する。

しかし、よく素材を観察する事で、何処の枝をどの場所で切り落とすか

おのずと見えてくる。

優しい枝作りや、太いところを残し前面に出す事で生命の力強さを

出す場合もある。

枝を切り落とし時が一番真剣な時。 そんな時の生徒の顔はとても

真剣で魅力的だ。

お稽古が終わると三々五々お気に入りのレストランで、ランチを頂きながら

おしゃべりに花を咲かせるのもお稽古の楽しみの一つ。

久しぶりに狂言を観て来た。

久しぶりに狂言を観て来た。

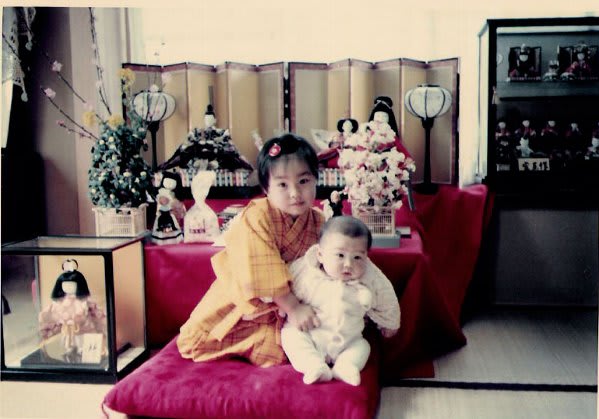

平和な時代に生まれた娘達 幸せに育って欲しいと思いを新たにするのが、このひな祭りでもある。

平和な時代に生まれた娘達 幸せに育って欲しいと思いを新たにするのが、このひな祭りでもある。 雛人形には特別な思い出が

雛人形には特別な思い出が