湯田中温泉は松代藩(真田氏)の湯治場で北国街道の

発展に伴い、善光寺詣での後の精進落しの湯として名を馳せた。

長野電鉄長野線湯田中駅から夜間瀬川沿いの

高台方向に土産物屋や飲食店などが点在し

14軒の旅館で温泉街を形成している。

歓楽街温泉の雰囲気はあまり無い温泉街だ。

湯田中温泉には共同浴場が9軒ある。ここは日本温泉協会

発行の雑誌「温泉」の共同浴場番付で東の横綱になった「大湯」。

因みに西の横綱は道後温泉。別名「養遐齢(ようかれい)」

と言われ、長命長寿の湯であり、病を癒し、心を爽やかにし、

健康で長生きできる霊験あらたな温泉だ。

7C頃、天智天皇の時代からあることが文献にあるそうだ。

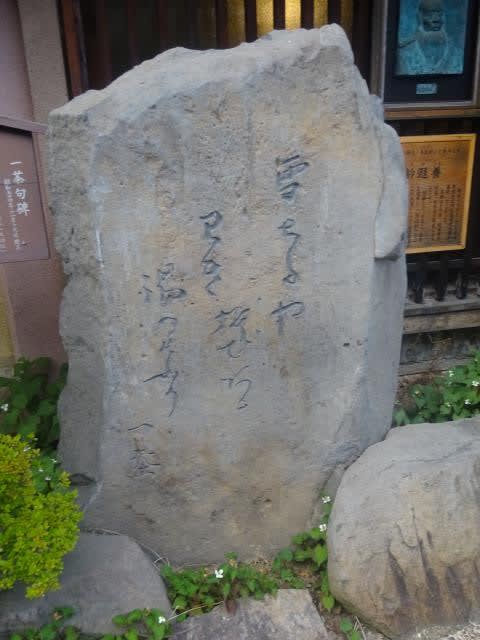

文化文政時代湯田中をこよなく愛した俳人小林一茶の

句碑が温泉街の随所にあった。

「雪ちるや、わき捨てある 湯のけぶり」一茶

寛保中(1741~1743年)僧 実源により建立された

古刹慈救山梅翁寺(曹洞宗)。境内にはぴんしゃん湯けぶり地蔵尊がある。

小林一茶は文化9年(1812年)、50才になって江戸から帰郷し、

文政10年(1827年)65才で亡くなるまで

湯田中温泉を訪れ多くの俳句を残している。

この句碑は「こども等が雪喰いながら湯治哉」

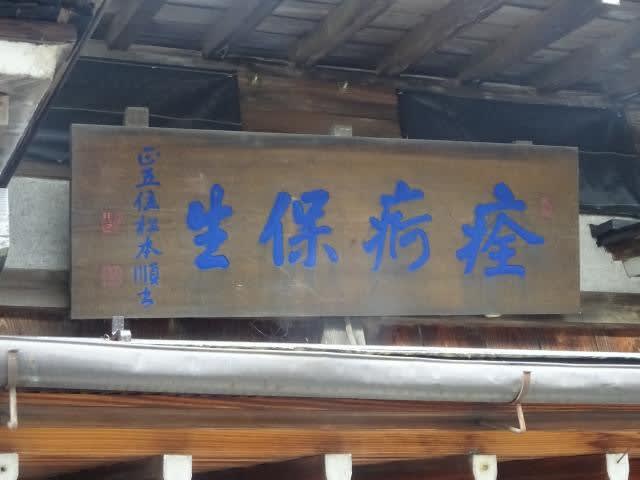

ここも純木造伽藍建築の共同浴場「綿の湯」

入口の上に4文字の額があり、「痊痌保生」と書かれてある。

病を癒し生を保つという意でこじれた病もすっかりなおし、

生命を保ち長らえられるのが温泉の効能と書いてある。

この額を書いた人は、松本順という人で、天保3年生まれで

幕末の蘭方医の息子で幕末西洋医学所の頭取となった。

その後明治政府軍の初代軍医総監に任命された。

退官後、明治19年湯田中温泉に招かれた。

ここにも一茶の句碑があった。「三絃のばちで掃きやる 霰哉」

創業寛政年間、奥信州の山懐に抱かれた湯田中温泉で

創業200余年の伝統と格式を継承している老舗旅館「よろづや」さん。

代々受け継がれた宿暖簾がお客様を出迎えている。

本館8F28室と姉妹館アネックス20室は地下道で結ばれている。

格子戸の玄関をくぐると近代調の中にも和が調和した

心和む空間が広がっていた。天井は2階までの吹き抜け。

木の優しい温かさと打ち放しのコンクリートが醸し出す絶妙な和空間だ。

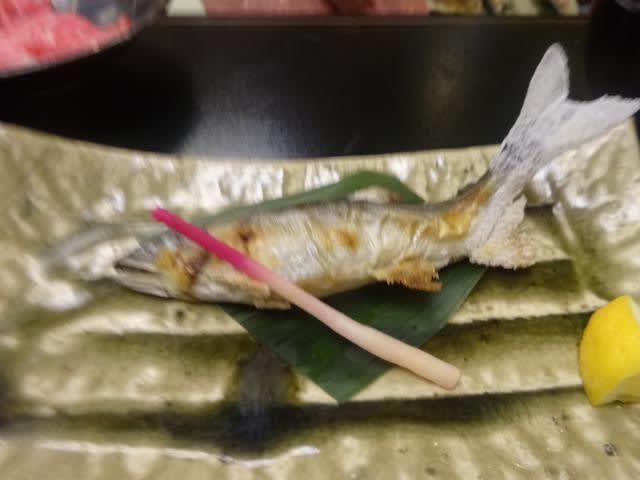

これが宴会料理。信州ならではの食材が続く。

お造りでは佐久鯉のなめろう。信州手打ち蕎麦のお凌ぎ、

千曲川産の鮎の塩焼き。お椀は信州味噌。そして香の物は野沢菜だ。

こちらは朝食料理。朝から豚肉に鍋料理があったが、

特に特筆するものは無かった。

吹抜け2階のティーラウンジロビーもえぎ。待ち合わせ、

談話室の広々したロビースペースには圧巻の狩野派の

屏風絵が目を引いた。全体的には時間の経過とともにちっと

くすんだ感じがしたが、竣工時はさぞきらびやかで

目を見張る空気に充ちていたことだろう。

建築関係の仕事をしているとコンクリートの打ち放しには

どうしても目が向いてしまう。当旅館の外部、内部の柱梁に

打ち放しが使われ、旅館としては珍しい設計コンセプトだ。

今の建築意匠の流行としてはどうなんだろうという印象を受けた。

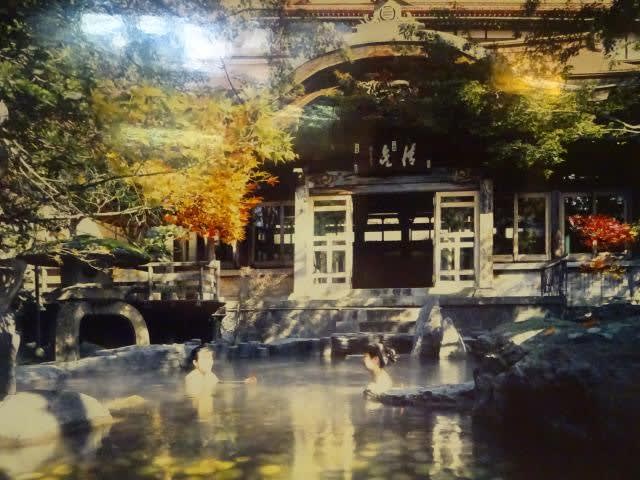

「よろづや」さんの最大の売りが、登録有形文化財に指定された

開湯60周年の桃山風呂。古色蒼然として雰囲気は

しばし古き良き時代に戯れ、心の旅に酔いしれることが出来る。

まるで大きな池の様な露天風呂。一番奥の横にさらに

隠れている様に露天風呂が続く。露天風呂から大浴場桃山に

向かってまるで太閤秀吉が好みそうな桃山風唐門調の屋根

こんな風呂は初めて見た。将に節気の移ろいをこころゆくまで

楽しめる庭園露天風呂だ。