家の裏の斜面が、土砂崩れを起こしたのは、いつのことだったか?

応急処置的には、崩れたところは修復されていたのだけれど、

少し前から、全面的に、工事が始まった。

ありがたいことだ、、とは思うけれど、杭などを打ち込んだりしている時は、

かなりの騒音なので、どこかに出かけてしまいたくなるよね~と、

先日も、ご近所さんとお話したところだった。

大雨が降るたびに、「大丈夫かしら?」と気になっていたもので、

工事途中の今、、大雨が降ると、どうなんだろう?と、やっぱり気になってしまう^^;

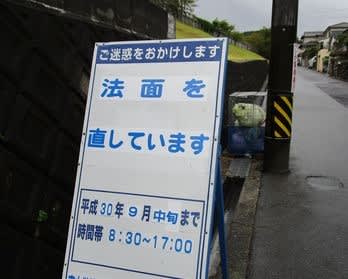

ゴミ収集場所の傍に設置されている看板を見て、

タイトルに書いていることが気になった(^^ゞ

斜面のことを、「のり面」という、、、ことは認識していたのだけれど、

「のり」って「法」っていう字なの?なんで???なんて気になってしまったのだった。

そしたら、同じように気になる人が、いらっしゃるみたいで、

ネットのあちこちに、いろんなことが書かれていた。

なぜ「法」の字が使われているかというと、諸説いろいろあって、

よくわからない、、、というのが、現状のようです^^;

ある方が書かれていたのを引用させていただくと、

『こののりという読みに関して見てみると、斜面についてののりは、矩が適格です。

しかし、のりで検索すると、法や則も出てきます。

これらは実際同じ意味の語源から、作られている可能性もあります。

矩という字は直角を意味します。

また大工さんがよく使う道具に指矩があります。

これも直角を図る道具です。

要するにこの矩は、斜めの線の比率や勾配に関連した文字として使用されています。

しかし漢字の意味から見ると、現在使用されている法則や基準のような意味が語源となります。

ですので、その法則や基準から、この法が使用された可能性もあります。

法面の語源由来については、はっきりとした見解はありません。

現在は、法面で使用されています。

実際は、斜めの勾配に対しては、漢字の矩が適当に思えます。

しかし、この法が当てられた正確な理由は解明されていません。』

いろいろ読んだけれど、この説明が、私的には、一番納得のいくものでした。

辞書によると、

のり【法/則/典/範/矩】

《動詞「の(宣)る」の連用形が名詞化したもので、神仏・天皇の宣告の意からという。一説に、動詞「の(乗)る」の連用形からとも》

1 守るべき規範。法律。おきて。「―を守る」

2 手本。模範。「後進に―を示す」

3 人としての道理。人道。「心の欲するところに従えども―を踰(こ)えず」

4 仏の教え。仏法。また、戒律。「―の道」

5 基準とする長さ。尺度。

㋐差し渡し。寸法。「内―」

㋑土木工事で、切り土・盛り土などの斜面の傾斜。また、その斜面。

㋒距離。道のり。

漢字って、奥が深いですね^^

応急処置的には、崩れたところは修復されていたのだけれど、

少し前から、全面的に、工事が始まった。

ありがたいことだ、、とは思うけれど、杭などを打ち込んだりしている時は、

かなりの騒音なので、どこかに出かけてしまいたくなるよね~と、

先日も、ご近所さんとお話したところだった。

大雨が降るたびに、「大丈夫かしら?」と気になっていたもので、

工事途中の今、、大雨が降ると、どうなんだろう?と、やっぱり気になってしまう^^;

ゴミ収集場所の傍に設置されている看板を見て、

タイトルに書いていることが気になった(^^ゞ

斜面のことを、「のり面」という、、、ことは認識していたのだけれど、

「のり」って「法」っていう字なの?なんで???なんて気になってしまったのだった。

そしたら、同じように気になる人が、いらっしゃるみたいで、

ネットのあちこちに、いろんなことが書かれていた。

なぜ「法」の字が使われているかというと、諸説いろいろあって、

よくわからない、、、というのが、現状のようです^^;

ある方が書かれていたのを引用させていただくと、

『こののりという読みに関して見てみると、斜面についてののりは、矩が適格です。

しかし、のりで検索すると、法や則も出てきます。

これらは実際同じ意味の語源から、作られている可能性もあります。

矩という字は直角を意味します。

また大工さんがよく使う道具に指矩があります。

これも直角を図る道具です。

要するにこの矩は、斜めの線の比率や勾配に関連した文字として使用されています。

しかし漢字の意味から見ると、現在使用されている法則や基準のような意味が語源となります。

ですので、その法則や基準から、この法が使用された可能性もあります。

法面の語源由来については、はっきりとした見解はありません。

現在は、法面で使用されています。

実際は、斜めの勾配に対しては、漢字の矩が適当に思えます。

しかし、この法が当てられた正確な理由は解明されていません。』

いろいろ読んだけれど、この説明が、私的には、一番納得のいくものでした。

辞書によると、

のり【法/則/典/範/矩】

《動詞「の(宣)る」の連用形が名詞化したもので、神仏・天皇の宣告の意からという。一説に、動詞「の(乗)る」の連用形からとも》

1 守るべき規範。法律。おきて。「―を守る」

2 手本。模範。「後進に―を示す」

3 人としての道理。人道。「心の欲するところに従えども―を踰(こ)えず」

4 仏の教え。仏法。また、戒律。「―の道」

5 基準とする長さ。尺度。

㋐差し渡し。寸法。「内―」

㋑土木工事で、切り土・盛り土などの斜面の傾斜。また、その斜面。

㋒距離。道のり。

漢字って、奥が深いですね^^

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます