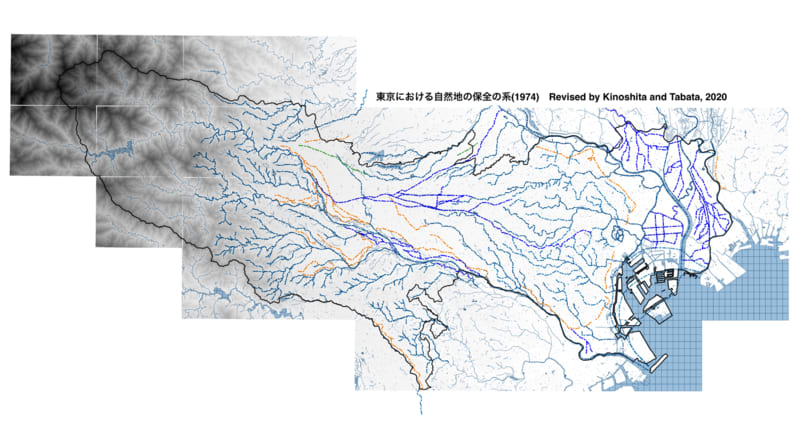

恩師の田畑先生が今から半世紀近く前に提起した「保全の系」の概念。河川や用水、地形の大きな変曲点(崖線)などに沿って設定される仮想のLineで、自然環境の保全、自然的環境の整備、土地の再自然化などのPotentialが非常に高い地点の軌跡として理解される。保全の系の上や近くで行われる開発、土地利用においては、保全の系とどう向き合うかが常に問われるべきである。保全の系のPotentialを活かすかどうか、活かせるかどうかは開発の仕方、土地の利用の仕方しだいである。一方、保全の系に乗らない場所での開発や土地利用においては、それを通じて新たな保全の系を創り出すことが期待される。例えば、玉川上水とその分水網、その他の用水は人工物ではあるが、造成後の時間の経過や人々との関わりを通じて、そこに保全の系を設定できるような状態になっている。つまり、自然環境だけでなく人文環境に対しても保全の系は設定しうる。また保全の系は、暗渠(下水道)化された河川や用水、地形改変された崖線などに対しても設定されている。これは、今後の開発や土地利用を通じて、もしかしたら土地の再自然化を行えるかもしれない!というPotentialに期待しているからである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます