東ローマ帝国は十字軍によって与えられた打撃から回復することはなかった。中東全域を支配していたセルジュークークトルコも1200年代に衰退していた。そうした中で、アナトリア北西部に存在した部族集団の指導者オスマンは小さな国家を形成した。トルコ人は幼少から乗馬に慣れ親しんでおり、馬を走らせながら弓を射る戦法が得意だった。

オスマントルコは機動力を生かした戦法により、徐々に支配地を拡大していった。1335年の時点では、オスマントルコはまだバルカンには進出していない。地図にあるように、バルカンには南スラブ人、ルーマニア人、ブルガリア人、マジャール人の国家が存在していた。地図上では、オスマントルコとこれらの国々の間に優劣は感じられない。セルビアの領土はオスマントルコの領土より大きい。しかしオスマントルコは時間をかけて他の国を一つ一つ飲み込んでいく。

オスマントルコはセルジューク・トルコの衰退期に、セルジューク・トルコの中心部から遠い地域に誕生した。

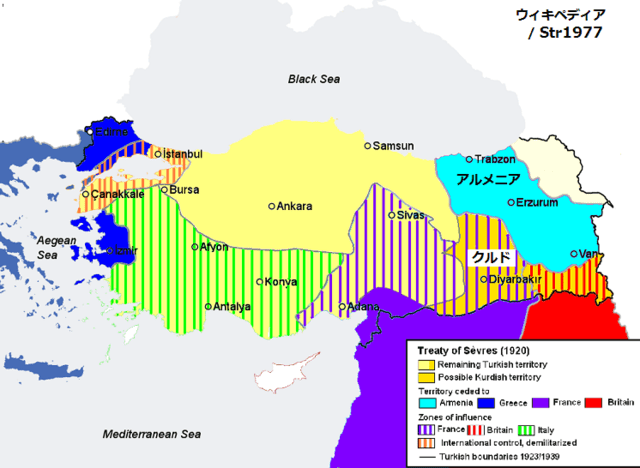

セルジュークトルコはカスピ海東岸から南下し、イラン・イラク・シリア・アナトリアにまたがる広大な帝国を短期間に築き上げた。しかし短期間に瓦解(がかい)した。オスマントルコはアナトリア西部を拠点とした国家としての性格を失わず、時間をかけ、徐々に領土を拡大していった。そして大国としての地位を400年維持した。19世紀に領土を少し減らし、第一次大戦後多くの領土を失ったが、新生トルコがアナトリアの国家として現在も存在している。

オスマントルコが小さな侯国として誕生した時、それまでアナトリアを支配していたルーム・セルジューク朝は弱体化しており、アナトリアは分裂し、小国が乱立していた。そのため小さな武装集団を率いていただけのオスマン1世にチャンスが生まれた。

オスマントルコの西隣の大国東ローマも衰退していたが、2度の大きな危機から立ち直り、ヨーロッパのいかなる国より権威があった。1300年の地図にあるように、東ローマはもはや大帝国ではなく、小国に縮小してしているが、アナトリア側にも領土を有しており、国家の中核的な部分を維持している。首都コンスタンチノープルはトラキア側にあるとはいえ、東ローマにとってアナトリア西部は重要である。特にエーゲ海沿岸部はギリシャ時代の繁栄が少なからず残っている。古代末期のギリシャ時代、エーゲ海沿岸部はアテナイがあるアッティカ地方と並び、ギリシャ文化の中心地だった。トロイはこの地方にあり、ホメロスが実在の人物であるか確定していないが、この地方の人間であったと言われている。哲学者ターレス、女流詩人サッフォーもこの地方の人間である。

コンスタンチノープルは中東とヨーロッパの結節点としての位置が重要であるが、アナトリア西部はそれ自身が重要である。キリスト教が国家宗教に昇格する準備段階で、最初の公会議がニカイアで開かれた(325年)。ニカイアはアナトリア西部の中心都市であり、経済・文化・軍事の面で重要である。

1000年代末セルジュークトルコの領土拡大により、東ローマ帝国はアナトリアの領土を徐々に失い、最後にニカイアを失った。これは東ローマが小国へと転落する第一歩となった。

アナトリアに進出したセルジュークトルコ軍を率いたのは、スルタンの親族であるスライマーン・クタルミシュである。彼は1077年にセルジューク朝からアナトリアの支配権を認められ、ルーム・セルジューク朝が成立した。ルーム・セルジューク朝はアナトリアの征服で満足せず、東ローマへの攻撃を続けた。東ローマ皇帝アレクシオスは動転し、西ヨーロッパに援軍を要請した。救援要請の書簡を受け取った教皇ウルバヌス2世は十字軍を呼びかけた。彼の呼びかけは熱狂的な反響を呼び、十字軍が結成された。

1096年ヨーロッパを出発した第1回十字軍は民衆十字軍が先に出発した。かれらはハンガリーを経てコンスタンチノープルに至り、アナトリアを縦断し、エルサレムに向かおうとしていたが、アナトリアに入ると、トルコ軍に出会い全滅した。

民衆十字軍に続き諸侯十字軍が出発した。彼らの約半数はイタリアから船でバルカンに渡り、コンスタンチノープルに向かった。彼らもアナトリアに入るとトルコ軍との戦闘になったが、犠牲を出しながらもこれを切り抜けシリアへ向かた。

アナトリアに進入してきた十字軍とルーム・セルジューク朝との戦闘について、ウイキペディア(日本語)の「クルチ・アルスラーン1世」は次のように書いている。

=========================

ルーム・セルジューク朝の第2代スルタンであるクルチ・アルスラーン1世(在位:1092年 - 1107年)の時代に、第1回十字軍がアナトリアに進入してきた。民衆十字軍はボスポラス海峡を越えてアナトリアに入ってきたが、クルチ・アルスラーンはこれをたやすく破り、多数を殺し残りは奴隷とした。

その後アルスラーンが東方のダニシュメンド朝と戦っていた時、西欧諸侯に率いられた十字軍本隊がアナトリアに到着し、ルーム・セルジューク朝の首都ニカイアを包囲した。

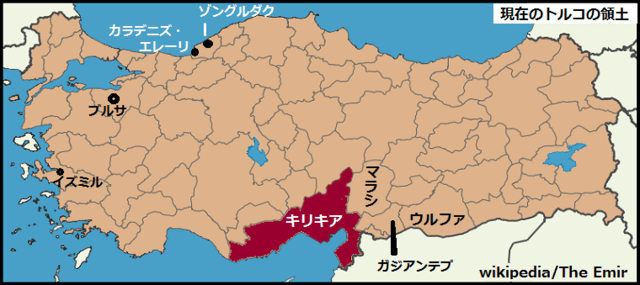

(地図の説明)ダニシュメンド朝はセルジュークトルコの地方政権である。キリキア王国はアルメニア人の国家である。

アルスラーンは慌てて首都へ戻ったが、首都は既に大軍に取り囲まれていた。1097年5月21日に十字軍とルーム・セルジューク朝軍はニカイア近郊で衝突し、十字軍が勝利した。

十字軍の強大さの前にルーム・セルジューク朝とダニシュメンド朝は敵対関係から一転して同盟へと至り、十字軍に対し共同での攻撃を行うこととした。合同トルコ軍はドリュラエウムで十字軍を待ち伏せし、攻撃を仕掛けたが、トルコ騎兵の放つ弓矢や槍(やり)は甲冑で重武装した十字軍の騎士らに対して効果がなく、トルコ軍は敗走した。

十字軍はアナトリア西部をルーム・セルジューク朝から奪い、その地は東ローマ帝国の手に渡った。東ローマ皇帝アレクシウスはアナトリアに十字軍の領土が生まれることを恐れており、トルコから奪った領土を東ローマに返還するよう諸侯に誓約させていた。

==================(ウイキペディア終了)

第一回十字軍の功績により、東ローマはアナトリア西部、黒海沿岸部、地中海沿岸部の領土を回復した。東ローマがアナトリア西部の中心都市ニカイアを奪回した経緯は興味深い。ルーム・セルジューク軍がニカイア近郊で敗北したので、ニカイアの包囲は解かれず、ニカイアの守備隊と市民は飢え死にするか、降伏するかしかなかった。包囲していたのは十字軍であったが、ニカイアは海に面しており、海上封鎖をしなければ、包囲は完成しなかった。十字軍は徒歩と馬で来ていたので、船を持っていない。海上封鎖をしていたのは東ローマの艦船である。ニカイアの守備隊は東ローマに降伏し、陸地の城門を閉じたまま、十字軍に対しては抗戦の構えを崩さなかった。ルーム・セルジューク朝は十字軍を最も危険な敵と考えており、ニカイアを十字軍に明け渡さない策を講じたのである。東ローマも十字軍を脅威と考えており、ルーム・セルジューク朝のほうがましだと考えていた。実際100年後の第4回十字軍によって東ローマは滅亡する。1300年の地図では東ローマが存在しているが、これは復活したからである。

うま