京都国立近代美術館でアンフォルメルの作品を見た後、四階常設展に寄りました。

コレクション・ギャラリーの作品、今回は大正時代の収蔵作品などが展示されています。

私は特別展のアンフォルメルの作品よりは好きです。

岸田劉生「窓外風景」1913年

萬鉄五郎「風景・丁字路」1913年頃

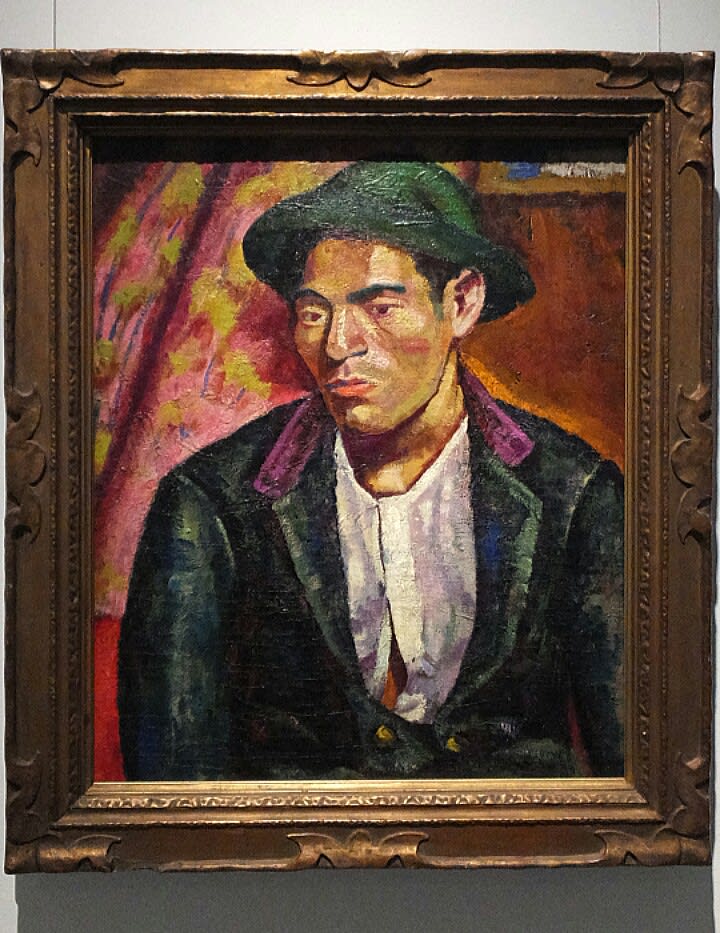

三井文二「労働者」1914年

足立源一郎「チューリップ」1920年

須田国太郎「アーヴィラ」1920年

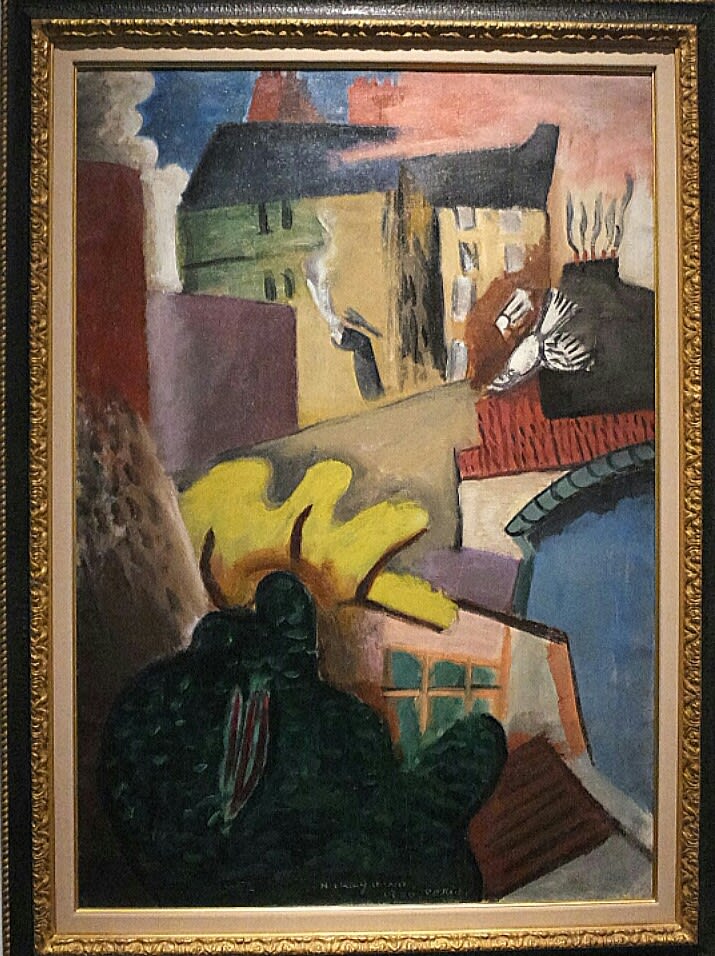

中川紀元「風景」1920

太田喜二郎「菜種刈り」1921年

大久保作次郎「揺藍」1921年

国吉康雄「鳩に餌をやる少年」1923年

前田寛治「ポーランド人の姉妹」1923年

石垣栄太郎「鞭うつ」1925

里美勝蔵「渓谷の春」1924年

都鳥英喜「窓」1925年

津田青楓「研究室に於ける河上肇像」1926

鹿子孟郎「書斎における平瀬介翁」1915年

青磁、青白磁の世界

初代加藤渓山

五代清水六兵衛

清水卯一

河井寛次郎

三浦小平二

鈴木治「馬」

近現代のガラス工芸から

小林菊一郎「うろこ文切子大鉢」

岡本太郎造形絵付け三作品

大阪万博のシンボル、岡本太郎の太陽の塔にどこか似ています。

最後にいつもの四階からの景色