市内蜆塚遺跡公園へ、次男一家のお花見に同行した。

縄文時代後期から晩期(約3〜4千年前)の集落遺跡の貝塚は、江戸時代から知られていたらしく、町名にもなっている。

貝塚と集落跡及び復元住居群から成る遺跡が公園化されている。小学生の孫たちは、見学で来たことがあるのだろう。

近くに住んでいても、40年ほど訪れていなかった。荒れ果てていた昔とは、大変な様変わりである。

谷地の地形を利用して、日向の台地面に陽樹の桜と復元住居、斜面は竹林で覆われ、谷下にはカシ類など陰樹が配されている。遊歩道を巡ると、陰陽変化に富む植生景観を楽しむことができる。

茅葺きの竪穴式住居は、自然素材で出来ているから桜との映りは佳く、心和ませるものがある。平和な社会だったといわれる縄文時代の遺跡が、各地に遺っているのは、私たち日本人の誇りである。

根張りの先端まで枝先が伸び、地面に着きそうなので、眼の下に桜花を鑑賞できる樹もある。ソメイヨシノは、生育する場所によって枝ぶりに大きな差があるようだ。

当地では浜松城址公園が花見の名所だが、戦後の混乱していた時代のお花見では、合戦後の雑兵たちの野宴さながらの猥雑な光景が、当たり前のように展開されていた。昭和の花見に、酔っ払いは付きものだった。

城跡での花見は、私たち日本人の男性に荒々しい血を呼び起こさせるものがあるのだろうか?

つい10年ほど前までは、当地でも職場の花見は無礼講で、仲間と半裸で大声で歌を唄う酔漢が居たりもした。良識ある市民多数の声で役所も動き、飲酒は一切禁止になった。花見から酔漢が消え、国辱的光景は過去のものになった。

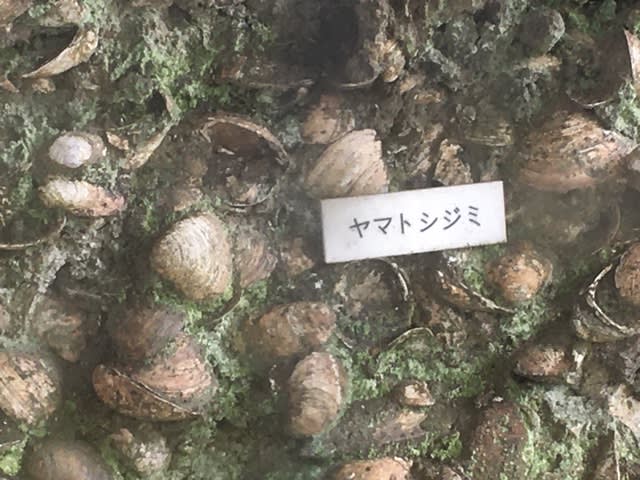

せっかくだから、貝塚の区域に行ってみた。貝の層を観察できるよう、トレンチになっている。

縄文海進の時代、海面は今より数10m高く、現在の三方原台地西南部の谷地は海が陸に迫る海岸だった。この遺跡に住んだ人たちが捨てた貝殻の堆積層は何mぐらいあったのだろう?

貝の剥き身を乾した干貝は、交易の対象食材として重要だったらしい。黒曜石の鏃など石器類との交換の対償として、遠く信州までも運ばれたのではないかと、桜を撮っていた人が教えてくれた。

貝殻はシジミ・アサリ・ハマグリが多く、私の好きなアカニシガイの殻もあった。シカ、イノシシの獣骨も混じっているが、魚骨は素人には判別できない。

Kindly visit our blog at https://www.rehobothorganicfarms.com/terrace-gardening

Kindly visit our blog at https://www.rehobothorganicfarms.com/terrace-gardening

I’m so happy Spring scenery of Japan.