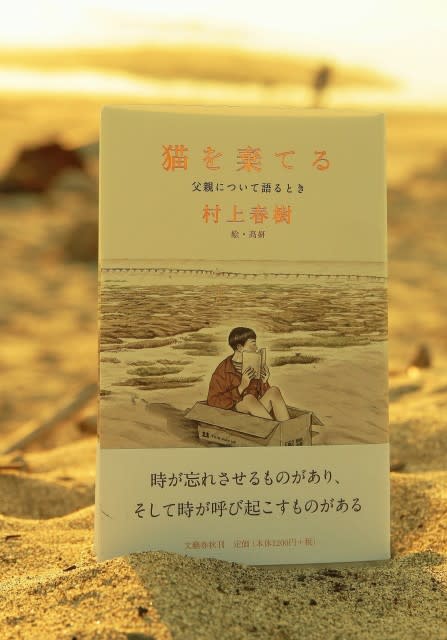

村上春樹、三年ぶりの新刊は、文藝春秋誌に昨年掲載され、その年の読者賞を受賞した作品。

「父の不在」という暗黙の了解が、長い間、村上作品にはあった。

今なお根強い父権主義的な価値観への反発も、もちろんあっただろう。

おそらく一人称単数の語りから三人称複数の語りを獲得した辺りから徐々に変わり始めたような気がする。

「ねじ巻き鳥のクロニクル」や「海辺のカフカ」あたり⋯

それは凄惨な暴力(戦時下の)のメタファーのような存在としての父親。

物語の中で歴史を語る手法として、よく使われたように思う。

本作は、副題として「父親について語るとき」と記されている。

家族(実家の)について、ほとんど語ることのなかった村上春樹が、

実父の死後、タブーとしてきた父親の存在を「猫を棄てる」という記憶の断片を足掛かりにして

(父親と飼っていた雌猫を自転車に乗って海辺の松林に棄てるエピソードが物語の起点となる)

近現代史の記録の中で丁寧に父親の痕跡を拾ってゆく。

京都の浄土宗の寺の次男として生まれた父親は、戦時下、招集された部隊が、

ことごとく悲惨な末路(南京陥落やインパールやレイテ島など)を辿っている。

三度の召集を受け、そのたびに途中で兵役を解かれ帰還している。

偶然とは云え、生きて還ることの叶わなかった凄惨な末路を辿った戦闘ばかり。

村上の記憶の中の父親は、毎朝、仏前の小さな菩薩に向かい手合わせ祈ることを欠かさなかった。

生き残ってしまったことへの負い目が、そうさせたのだろう。

戦場の体験について、ほとんど語ることのなかった父親が一度だけ、

幼い村上に語ったことがあると云う。

中国戦線での新兵の度胸試しの捕虜の斬首だ。

帰還後、学校の教師をしていた父親の、どうしても息子に言い残し伝えておきたかったことだったようだ。

幼い村上にとって、それは疑似体験として強烈に焼き付いたトラウマとなった。

その体験をこう書いている。

言い換えれば、父の心に長い間、重くのしかかっていたものを(現代の用語を借りればトラウマを)

息子である僕が部分的に継承したことになるだろう。

人の心の繋がりというのはそういうものだし、また歴史というのもそういうものなのだ。

その本質は「引き継ぎ」という行為、あるいは儀式の中にある。

その内容がどんなに不快な、目を背けたくなるようなことであれ、人はそれを自らの一部として引き受けなければならない。

もし、そうでなければ、歴史というものの意味が、どこにあるだろう?

末尾のあとがきで、またこう書いている。

歴史は過去のものではない。

その意識の内側で、あるいは無意識の内側で、温もりを持つ生きた血となって流れ、

次の世代へと否応なく持ち運ばれてゆくものなのだ。

そういう意味合いにおいて、ここに書かれているのは個人的な物語であると同時に、

僕らの世界全体を作り上げている大きな物語の一部でもある。

ごく微小な一部だが、それでもひとつのかけらであるという事実に間違いない。

でも僕はそれをいわゆる「メッセージ」として書きたくなかった。

歴史の片隅にあるひとつの名もなき物語として、できるだけそのままの形で提示したかっただけだ。

そして、かつて僕のそばにいた何匹かの猫たちが、その物語の流れを裏側からそっと支えてくれた。

また、もうひとつのこの物語の骨子は、

私たちが当たり前のように思っている事実は、偶然がたまたま生んだひとつの事実を

唯一無二の事実とみなして、生きているだけに過ぎないのではあるまいか?という問いかけ。

私たちの生きた小さな事象が、個体としての輪郭を失い集合的な何かに置き換えられ消えてゆくのだとしても、

いやむしろ、それが集合的な何かに置き換えられてゆくからこそと。結んでいる。

歴史の中の偶然性は、映画「イエスタデイ」のパラレルワールドとも重なる。

もしビートルズのいない世界に紛れ込んだら?

売れないミュージシャンの偶然の奇跡をテンポよくコミカルに描いた本作は、

ビートルズファンなら結構笑えるエピソードを重ねながら、

終盤に訪れる、美しい映像のサプライズ。

思春期の成長と共にビートルズの音楽を聴いてきた世代としては

何度でも、この映像の余韻に浸りたい(笑)

とても印象的な『猫を棄てる』掲載の挿絵©高妍(GaoYan)のインタヴューもどうぞ。

(掲載した画像は、河口の浜辺で撮りました。コロナ禍の休日、外出自粛に近場の海を散策する家族の姿がチラホラ。

これも男の子と父親が浜辺を駆ける姿に何枚がシャッターを切った一枚。)

神戸や東京での抗体検査の結果を見ると、予想通り感染者の実数は公表された数字の数十倍でした。

場当たり的に緊急事態宣言を一カ月延長しても効果がないことは、みんな分かっているのです。

一早く徹底的に検査をやって一日の感染者をゼロに抑え込んだ台湾や韓国は、経済活動を再開して徐々に日常が戻って来ています。

そして冬の第2波に備え、抗体検査の拡大と医療体制の立て直しを進めています。

この違いは大きいですよ。

村上春樹の父親について書かれた文章は、激動の歴史の中で翻弄される一人の波乱の運命を丁寧に辿ってゆくようで読み応えがあります。

本当に、このお父さんは幾多の偶然の采配によって、その度命拾いし90歳を超え天寿を全うしたようです。

物語の導入部の猫を棄てるエピソードは、こう続きます。

猫を棄て帰宅した父と息子が玄関を開けると、棄てたはずの猫が先回りして二人を出迎えたのです。

それを見た父は、なぜかホッとした表情を浮かべ、それから猫は、ずっと家で飼われたそうです。

回想の中で寺の次男として生まれた父親が、幼少の頃、養子として他所の寺へ預けられた話が出てきます。

当時としては、よくある話だったようですが、親に捨てられたという想いは、あったはずだと推測しています。

この時も父親は、その寺から実家へ帰されているのです。

三度の召集から生還し、残った部隊がほぼ全滅の運命を辿ったことを考えると凄い強運の持ち主です。

この幾多の偶然が重ならないと村上春樹という世界的作家は、この世界に存在しなかったことになります。

人の運命というか、歴史とは、そういう小さな事象の集合体として成り立っているのでしょうね。

後段に挿入したビートルズのいない世界しても、

ダコタハウスの前で凶弾に倒れたジョン・レノンが、この世界では港町リバプール生まれの船乗りとして世界を巡り、余生を海辺の小さな家で送っているのです。

何歳になりました?と尋ねる主人公にジョン・レノンは78歳だと答えるのです。

「ファンタスティック」そう叫んで主人公はジョンを抱きしめます。

よくぞ生きてくれた。

これは私たちビートルズの音楽を聴いて成長した世代にとって福音の瞬間でした。