① 所用で諏訪へ2泊で行くことになったので、温泉にも浸かってきました。

まず、諏訪大社上社本宮前にある博物館の「神宮寺足湯」で足を清めました。

② 諏訪大社は、諏訪湖を挟んで北側に「下社」、南側に「上社」があります。

今回は、初めて「上社本宮」を訪れました。

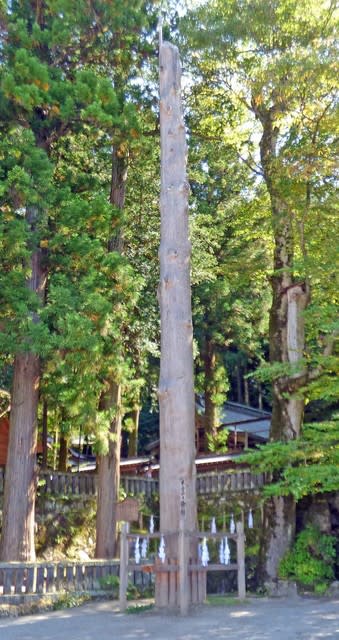

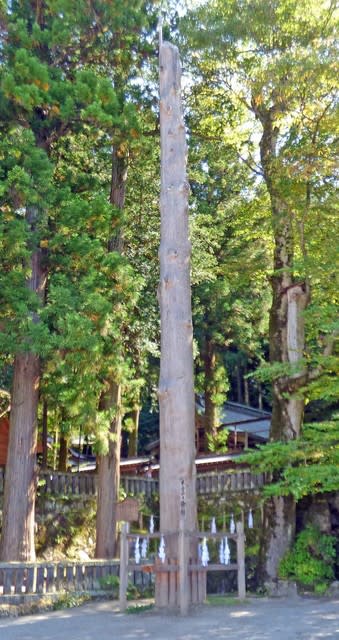

③ 日本三大奇祭の一つである御柱祭で建てられた「一之御柱」は、17メートルもあります。

④ その近くに、諏訪の温泉の源泉とも言われる「明神湯」が湧いていました。

⑤ 上社本宮から郷中の道を5分ほど歩くと、「宮の湯」があります。

旅館の一角に共同浴場が建てられおり、地元ご用達のような湯ですが、400円で浸かることができます。

⑥ 14:00から始まるので、これまで浸かるチャンスがなかった待望の湯です。

愛知から探してきたと言うと、女将さんが色々説明してくださいました。

「最初は、掘削技術が劣っていたため岩盤に当たって28℃の低温の湯しか出なかった。しかし、技術が向上し、岩盤を突き抜けると62℃の高温温泉が出た。そのため、現在は高温温泉と低温温泉を混ぜて、浴槽に入れ、かけ流しにしている。」とのことでした。

高温泉を適温にするために3つの方法がありますが、最悪な方法は「水を混ぜる」ことです。また、高温泉を一度貯めて冷やすという方法もありますが、これでは温泉に含まれていたガスが抜けて、生きの悪い温泉になってしまいます。今回は、最高の方法で適温にしている新鮮な温泉に浸かることができました。

⑦ 一日目は、高台の公園から諏訪湖を一望した左側赤丸の「すわ湖苑」に泊まりました。

⑧ 「すわ湖苑」から歩いて5分ほどの所に、諏訪湖を眺めてゆったりと浸かることのできる巨大な足湯があります。

⑨ さらに、その横には、「間欠泉センター」があります。昭和58年の頃は、自噴で50mも吹き上げていたそうですが、止まってしまったので、現在はコンプレッサーで圧縮空気を送って、5mほど吹き上げています。そのため、観光客用に1時間半ごとに見られるようにしています。

⑩ 二日目は、用務を終えて「奥蓼科温泉郷」に向かいました。

途中、東山魁夷画伯の名画「緑響く」のモデルのなったと言われる「御射鹿池(みしゃか池)」に立ち寄りました。

湖面に映る緑が幻想的でした。

⑪ 奥蓼科温泉郷の一番奥まったところにある「渋の湯・渋御殿湯」です。

諏訪藩の藩主が愛用していたので「御殿湯」という名がついた由緒ある湯です。

⑫ 源泉は29℃で、細かい析出物が無数に漂い乳白色の「硫黄泉」です。

隣には、加温して42℃になった浴槽があるので、交互に入りました。

⑬ ビーナスラインは、すでに初冬の雰囲気で、半袖の私は寒さに震えました。

そのため、昆虫も野鳥も姿が見えず、中途半端な時季に来てしまいました。

⑭ 宿泊地は、天然温泉(アルカリ性単純泉)の湧く「ヒュッテ霧ヶ峰」です。

朝は、名前の通り霧が出て、気温も8℃でストーブが焚いてありました。

今回の旅行で、1,525湯になりました。

まず、諏訪大社上社本宮前にある博物館の「神宮寺足湯」で足を清めました。

② 諏訪大社は、諏訪湖を挟んで北側に「下社」、南側に「上社」があります。

今回は、初めて「上社本宮」を訪れました。

③ 日本三大奇祭の一つである御柱祭で建てられた「一之御柱」は、17メートルもあります。

④ その近くに、諏訪の温泉の源泉とも言われる「明神湯」が湧いていました。

⑤ 上社本宮から郷中の道を5分ほど歩くと、「宮の湯」があります。

旅館の一角に共同浴場が建てられおり、地元ご用達のような湯ですが、400円で浸かることができます。

⑥ 14:00から始まるので、これまで浸かるチャンスがなかった待望の湯です。

愛知から探してきたと言うと、女将さんが色々説明してくださいました。

「最初は、掘削技術が劣っていたため岩盤に当たって28℃の低温の湯しか出なかった。しかし、技術が向上し、岩盤を突き抜けると62℃の高温温泉が出た。そのため、現在は高温温泉と低温温泉を混ぜて、浴槽に入れ、かけ流しにしている。」とのことでした。

高温泉を適温にするために3つの方法がありますが、最悪な方法は「水を混ぜる」ことです。また、高温泉を一度貯めて冷やすという方法もありますが、これでは温泉に含まれていたガスが抜けて、生きの悪い温泉になってしまいます。今回は、最高の方法で適温にしている新鮮な温泉に浸かることができました。

⑦ 一日目は、高台の公園から諏訪湖を一望した左側赤丸の「すわ湖苑」に泊まりました。

⑧ 「すわ湖苑」から歩いて5分ほどの所に、諏訪湖を眺めてゆったりと浸かることのできる巨大な足湯があります。

⑨ さらに、その横には、「間欠泉センター」があります。昭和58年の頃は、自噴で50mも吹き上げていたそうですが、止まってしまったので、現在はコンプレッサーで圧縮空気を送って、5mほど吹き上げています。そのため、観光客用に1時間半ごとに見られるようにしています。

⑩ 二日目は、用務を終えて「奥蓼科温泉郷」に向かいました。

途中、東山魁夷画伯の名画「緑響く」のモデルのなったと言われる「御射鹿池(みしゃか池)」に立ち寄りました。

湖面に映る緑が幻想的でした。

⑪ 奥蓼科温泉郷の一番奥まったところにある「渋の湯・渋御殿湯」です。

諏訪藩の藩主が愛用していたので「御殿湯」という名がついた由緒ある湯です。

⑫ 源泉は29℃で、細かい析出物が無数に漂い乳白色の「硫黄泉」です。

隣には、加温して42℃になった浴槽があるので、交互に入りました。

⑬ ビーナスラインは、すでに初冬の雰囲気で、半袖の私は寒さに震えました。

そのため、昆虫も野鳥も姿が見えず、中途半端な時季に来てしまいました。

⑭ 宿泊地は、天然温泉(アルカリ性単純泉)の湧く「ヒュッテ霧ヶ峰」です。

朝は、名前の通り霧が出て、気温も8℃でストーブが焚いてありました。

今回の旅行で、1,525湯になりました。